Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Поддерживаем независимость Украины»: Эрдоган не признал Крым

Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России

Иван Апулеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признавать воссоединение Крыма с Россией. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским турецкий глава заявил, что его страна будет «всегда поддерживать независимость Украины». Кроме того, Эрдоган пообещал защищать права и национальную идентичность крымских татар.

Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

«Сегодня я вновь подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. <...> Я надеюсь, что скоро конфликт на востоке страны закончится. Мы поддерживаем минский процесс и миссию ОБСЕ», — заявил Эрдоган.

Он также принес соболезнования Зеленскому и украинцам в связи с гибелью четырех военнослужащих ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, президент Турции заявил, что Анкара будет защищать права крымских татар, которые являются «важным элементом турецко-украинских связей». Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена способствовать сохранению национальной идентичности крымских татар.

Зеленский в рамках официального визита в Анкару встретился с украинской и крымско-татарской общинами Турции. Он призвал эмигрантов и их потомков возвращаться на Украину, чтобы «вместе развивать родину».

По словам политика, опыт, знания и возможности каждого украинца и крымского татарина важны для Украины.

«Мы хотим построить такую страну, в которой наши люди с радостью возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины — нам нужна ваша помощь», — заявил украинский лидер.

Депутат парламента Республики Крым Владислав Ганжара отреагировал на заявление президента Турции по поводу принадлежности Крыма.

По его словам, такую позицию турецкого государства стоит считать политикой двойных стандартов. Он также заявил, что разочарован и назвал это заигрыванием с украинской стороной.

Летом 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе ужина с главой МИД Украины Павлом Климкиным, что Анкара «не будет признавать аннексию Крыма». Турецкий чиновник добавил, что страны Запада «начали забывать о Крыме», и если «что-то случится с Украиной», то ответственность будет лежать на них.

Турция последовательно поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, а крымских татар — в вопросе самоопределения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган осенью 2017 года заявил о готовности Турции поддержать территориальную целостность Украины, но при этом воздержался от введения санкций против России.

Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Украина и страны Запада результаты крымского референдума признавать отказываются. Кроме того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, но при этом в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать это не могут. Москва же отвергает беспочвенные и бездоказательные обвинения в агрессии.

При этом Киев заявляет о «нарушениях прав» крымских татар в Крыму. На территории Крыма исторически проживает несколько десятков национальностей. Численность крымских татар начала сокращаться после вхождения полуострова в состав Российской Империи в 1783 году — в основном из-за эмиграции. Права и привилегии крымских татар уважались имперскими властями, поощрялось строительство мечетей, в Крыму не было крепостных крестьян.

Значительно омрачены отношения России и крымских татар были после депортации их Иосифом Сталиным в 1944 году из-за сотрудничества с гитлеровской Германией — были выселены более 40 тыс. человек.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной. Спустя несколько лет ее признало актом геноцида правительство РСФСР. 21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

Лесные пожары в регионах Сибирского федерального округа полыхают на общей площади около 1,5 миллиона гектаров, из 248 очагов локализовано 235, сообщил журналистам в среду представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

"На территории Сибири на землях лесного фонда округа действует 248 очагов лесных пожаров. Площадь пожаров более 1,5 миллиона гектаров. Локализовано 235 пожаров. Действует 160 очагов крупных лесных пожаров", - сказал он.

По его словам, в Красноярском крае по данным на утро среды действует 111 очагов пожаров площадью более 800 тысяч гектаров. За сутки в регионе возникло 19 новых очагов пожаров. В Иркутской области – 136 пожаров на общей площади более 600 тысяч гектаров. Также единичные лесные пожары фиксируются в Омской, Томской областях и Алтайском крае.

"Всего на тушении пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области задействованы аэромобильные группировки шести субъектов СФО и группировка Уральского учебно-спасательного центра. В настоящий момент на месте работают 505 человек и 29 единиц техники – это наземная группировка", - сказал Винаков.

Он отметил, что от МЧС лесные пожары тушат четыре самолета Бе-200, из них два в Иркутской области и два в Красноярском крае, три вертолета Ми-8, вертолет Ми-26 в Иркутской области и самолет Ил-76 в Иркутской области. Руководит тушением лесных пожаров первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян.

Представитель спасательного ведомства добавил, что дымка, до недавнего времени сохранявшаяся над многими регионами Сибири, в связи со сменой ветров ушла и регионы не ощущают дыма и гари. Дым, по его словам, уходит в сторону севера в малонаселенные районы.

Эксперты рассказали, кто не попадает под "дачную амнистию"

В Федеральной кадастровой палате рассказали, кто не попадет под "дачную амнистию". Ранее упрощенный порядок оформления прав собственности распространялся на объекты недвижимости, которые располагаются на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.

Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до этого времени россияне смогут в упрощенном порядке провести оформление в собственность загородной недвижимости. Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, говорится в сообщении ведомства.

Россияне, имеющие право собственности на земельные участки для садоводства, смогут оформить дома и строения на основании технического плана здания. Для подготовки плана нужно составить декларацию. Для этого можно обратиться к кадастровому инженеру, а затем предоставить в МФЦ пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав.

Если недвижимость находится на земле под ИЖС, то граждане должны оформлять право собственности по старому порядку, для чего им нужно направить в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве с описанием параметров объекта недвижимости. Впоследствии граждане должны переслать уведомление об окончании строительства с приложением, в котором также должен быть технический план.

Оформить право собственности можно, только если построенный объект соответствует заявленным характеристикам, а застройщик получил соответствующее уведомление.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал закон о "дачной амнистии" 2 августа. Она была продлена до 1 марта 2021 года.

Вопрос дня - от "Яблока": кто на самом деле управляет Москвой?

Ситуация с недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму демонстрирует степень заинтересованности московской бюрократии в сохранении свободы действий и бесконтрольности.

Кто управляет Москвой? Казалось бы, ответ на этот вопрос простой. Всем известно имя мэра, достаточно часто упоминается правительство города, а в связи с грядущими выборами в городскую думу, про нее вспомнили и те, кто забыл о ее существовании.

Эмилия Слабунова, председатель партии "Яблоко"

То есть, институты управления в наличии, (причем и статус имеют государственных органов властии управления), поступает информация о принимаемых решениях.

Но любое принимаемое решение является лишь инструментом для реализации задач на пути достижения цели. И вот тут вопрос - что является основанием для их принятия?! Обычно таковыми являются стратегические документы – концепции, стратегии, программы, а затем и планы по их реализации. Так происходит в любой приличной организации- будь то бюджетной, коммерческой или общественной.

Такой порядок предписан и для всех субъектов РФ федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Согласно этому закону, у каждого российского региона должны быть несколько документов: стратегия социально-экономического развития субъекта (целеполагание); прогнозы социально-экономического развития на долго- и среднесрочный период, бюджетный прогноз; план мероприятий по реализации стратегии; государственные программы субъекта и схема территориального планирования. Все они должны выноситься на общественное обсуждение, а после утверждения подлежат регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

Порядок этот общий для всех, исключений ни для кого не делается. Это и понятно, что любому региону важно иметь четкие цели, задачи и пути их решения. Еще древние говорили: «Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра». В данном случае не будем обсуждать качество целеполагания и стратегических документов в нашей стране. К ним много вопросов. Про общественное обсуждение и говорить не приходится, его просто нет. А воплощение в жизнь поставленных в документах целей и задач – это вообще предмет боли любого переживающего за страну человека.

Сейчас о другом – о Москве. Москва является самостоятельным субъектом РФ, на неё распространяются требования всех законов в общем порядке. При этом на сайте мэра Москвы, он же сайт Правительства Москвы, мы не найдем ни одного из положенных документов, за исключением нескольких госпрограмм. Заглянем в Федеральный государственный реестр и найдем лишь «Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», т.е. среднесрочный и те же госпрограммы. И все!Можно было бы надеяться, что в Генеральном плане Москвы удастся обнаружить какие-то целевые установки, но не приходится- в марте2017 год из Генплана изъяли часть 1. «Социально-экономические предпосылки развития города Москвы».

Возможно, читающего эти строки посетила мысль, что стратегию для столицы страны определяет федеральный центр, как, например, было в Великобритании, где до 2000 года стратегия развития Лондона находилась в руках правительства и лишь затем перешла в руки мэра и его администрации. И опять мимо!

Федеральный центр также не стремится внести определенность в будущее столицы. В феврале этого года утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, в которой для 84 субъектов определены перспективные экономические специализации, то есть фактически закреплена структура региональных экономик. Раздела, посвященному 85-му субъекту – Москве – нет. Москва лишь дважды упомянута: в перечислении агломераций и в списке перспективных центров экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня. При этом, специальным постановлением Правительства РФ от 20 августа 2015 года утверждён порядок разработки и утверждения Стратегии, который предписывает, что она разрабатывается применительно ко всей территории Российской Федерации.

Иногда цели развития для Москвы провозглашаются руководителями государства, но, не находя подкрепления в стратегических документах, декларируемые проекты остаются лишь пустыми словами. Наиболее ярким свидетельством тому является проект создания в Москве к 2020 году Международного финансового центра, который так и не реализован.

Это лондонцы на 441 странице стратегии развития своего города могут увидеть, как Лондон будет становиться мировым лидером в области улучшения окружающей среды, обеспечивать открытость, доступность и безопасность своих районов, улучшать доступ к работе и досугу для каждого, решать проблемы экономического роста и роста населения и станет городом, «который восхищает чувства». Это парижанам понятно в «Плане устойчивости Парижа», как власти будут бороться с неравенством, противодействовать последствиям глобального потепления и что к 2030 году будет построено 1,5 миллиона социальных квартир. Москвичам остается только строить догадки про то, что их ждет.

Узнать, какие перспективы ожидают столицу, какие направления развития будут обеспечивать ее экономический рост, не представляется возможным ни из федеральных, ни из региональных документов. А это вопросы, которые важны как для тех, кто планирует стартапы, так и для действующего бизнеса, малого и среднего особенно. Не случайно именно неопределенность экономической политики бизнес в опросах последних лет называет в числе основных факторов, сдерживающих его развитие.

Вряд ли стоит кого-либо убеждать, что понимание целей, задач и перспектив развития Москвы важно для организаций любой сферы деятельности, профессиональных сообществ, семей, выпускников школ и студентов вузов, общественных движений и организаций, для любого москвича. Это важно и не только для москвичей, потому что столица всегда является центром привлечения внимания, примером и даже образцом.

Таким образом, гигантский столичный мегаполис стал зоной, свободной от целеполагания и планов. Правительство Москвы сделало это явно сознательно. Ну не может же столичная бюрократия быть столь некомпетентной и не знать требования федеральных законов! Московская городская дума помогла чиновникам. Имея законодательные полномочия, ее депутаты не разработали свои региональные законы о стратегическом планировании. Имея контрольные функции – не призвали С. Собянина и чиновников к ответу за отсутствие элементарных документов.

Понятно, для чего нужна такая свобода. Отсутствие утвержденных целей и задач, показателей их достижений, планов и планируемых результатов обеспечивает полную свободу действий в принятии решений правительству Москвы, выводит эти действия из-под политического, экспертного и общественного контроля.Свобода нужна для того, чтобы обеспечивать интересы крупных бизнес-структур, причем в режиме «здесь и сейчас», и распределять бюджет по своему усмотрению. Это позволяет бюрократии существенно повышать свою капитализацию и извлекаемую бюрократическую ренту.

Ну а риски от ошибочных, ситуативных и хаотичных решений бюрократии, доминирования коммерческих интересов строительных, транспортных, торговых и иных кампаний над интересами граждан, субъективных представлений и вкусов конкретных представителей власти оплатят москвичи своим здоровьем, комфортом и безопасностью. Для них такие решения оборачиваются уплотнительной застройкой, вырубкой парков и скверов, оптимизацией учреждений дополнительного образования, принудительной реновацией, сугробами реагентов под ногами, космической цены бордюрами, золотыми липами и пластиковыми сакурами, проблемами с утилизацией мусора.

Почему пишу об этом именно сейчас? Ситуация с недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в депутаты Мосгордумы показывает степень заинтересованности московской бюрократии в сохранении свободы действий и бесконтрольности и демонстрирует силу ее сопротивления тому, чтобы появились депутаты, которые поставят под контроль стратегию развития столицы, бюджет, деятельность исполнительной власти и выдвинут соответствующие законодательные инициативы.

С главами муниципальных районов и кандидатами в депутаты МГД от партии «Яблоко»мы направили обращение к мэру Москвы С.Собянину и председателю Мосгордумы А. Шапошникову с просьбой объяснить москвичам бездействие в разработке стратегических планов развития Москвы. Ждем ответа. Но опыт и интуиция подсказывают, что мы увидим лишь подтверждение вышесказанному.

Выборы губернаторов-2019: политологи отметили новые тенденции

8 сентября в России пройдут выборы разных уровней, в том числе губернаторские. Глав субъектов выбирают в 19 регионах страны. До Единого дня голосования остается месяц, а это значит закончен этап регистрации. О кандидатах реальных и фиктивных и об основных тенденциях губернаторской кампании-2019 рассказали политологи.

Карта губернаторских выборов-2019 выглядит следующим образом:

Республика Алтай,

Республика Башкортостан,

Республика Калмыкия,

Забайкальский край,

Ставропольский край,

Астраханская область,

Волгоградская область,

Вологодская область,

Курганская область,

Курская область,

Липецкая область,

Мурманская область,

Оренбургская область,

Сахалинская область,

Челябинская область,

Санкт-Петербург

Главы поменяются также в двух регионах - в Кабардино-Балкарской Республике и Крыму. Решать, кто станет руководить этими субъектами, будут местные парламенты (прямые выборы губернаторов тут не предусмотрены).

В среду, 7 августа, на пресс-конференции в ТАСС эксперты-политологи поделились своим мнением об основных тенденциях губернаторских выборов 2019 года.

Рост политической активности и конкуренции; рост политической активности непарламентских партий; рост числа зарегистрированных кандидатов, - эти отличительные черты текущей губернаторской кампании, основываясь на подсчетах, называет Фонд исследования проблем демократии.

Директор Фонда, член Общественной палаты Максим Григорьев обращает внимание на характерные недостатки этого избирательного цикла. В первую очередь эксперт отмечает резко возросшее количество фиктивных, по его мнению, выдвиженцев. Показатель увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2018 годом.

- 38% кандидатов выдвинулись, но не сдали ни одной подписи в свою поддержку. Это такие фиктивные выдвиженцы, которые переоценили свои возможности, или, что вероятнее, решили использовать выборы просто для собственной презентации, - говорит Максим Григорьев. – Другая проблема – большое количество претендентов, заявивших о снятии своей кандидатуры – эта цифра доходит до 4%.

Еще одна неблагоприятная тенденция – так называемое «задублирование подписей». Данная используемая против конкурентов «черная техника», к сожалению, обнаружилась в целом ряде регионов. Представители от кандидата просят депутатов поставить по второй подписи в поддержку конкурирующего выдвиженца, таким образом появляются «дубли», противоречащие закону, комментирует эксперт.

Большое количество выдвиженцев от партий в разных кампаниях, даже если они эти выборы сразу не выигрывают – это не отрицательный итог, а показатель хорошей работы партии. Любому кандидату, так или иначе, нужен опыт взаимодействия с избирателями, только так у него появляется реальный шанс на победу в следующем цикле, возражает директору Фонда исследования проблем демократии депутат Госдумы, председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлев.

- Если рассматривать нехватку подписей как результат конкретного кандидата - то это, конечно, плохой личный результат. Но если рассматривать массовую регистрацию кандидатов как политическую работу всей непарламентской партии – то это уже становится важным результатом политической борьбы. Сегодня не собрал подписи, завтра соберет. Из четырех кандидатов прошли хотя бы двое – большой результат. Преодоление муниципального фильтра – вообще кропотливая и непростая работа, - говорит Алексей Журавлев.

Мониторинг регистрации кандидатов на выборы высших должностных лиц субъектов в этом году не выявил искусственных преград или применения административных барьеров, что свидетельствует о конкурентном характере выборов, отмечает член Научно-экспертного совета при ЦИК России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

- Мы наблюдали за регистрацией кандидатов от непарламентских партий. Кандидаты от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Партии Роста», «Народного альянса», «Патриотов России», партии «Зеленых», «Гражданской платформы» и других партий получили регистрацию в регионах, - заявил Брод.

Эксперт добавил, что предстоящие выборы будут проходить в условиях широкой технической оснащенности (увеличение числа камер видеонаблюдения на участках) и высокого общественного контроля. В Санкт-Петербурге, к примеру, в данный момент ведется обучение порядка 4000 наблюдателей. В организацию губернаторских кампаний также активно включены региональные Уполномоченные по правам человека.

8 сентября в регионах России в экспериментальном порядке планируется реализовать ряд проектов, направленных на повышение интереса к выборам у граждан. Этим занимается сразу несколько общественных движений.

О трех инициативах на пресс-конференции рассказал исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

- Наша молодежь в последнее время стала полностью опровергать миф о своей аполитичности, и я с уверенностью могу сказать, что уже в самое ближайшее время классом, который будет определять политическую повестку, станет именно молодежь. В избирательных комиссиях мы уже видим значительное омоложение составов, и это положительная практика, проявившая себя понижением риска ошибок и фальсификаций. Наша задача сегодня – дать молодежи свободное поле для деятельности, свободное право для участия в выборах, которое необходимо защищать и отстаивать, а потому особенно значимым становится институт политического наставничества, - говорит Лесков.

Эксперт рассказывает об общественном проекте под названием «Молодежные избирательные комиссии», который запущен сегодня в 75 регионах страны:

- «Молодежные избирательные комиссии» – это школа молодого избирателя, гражданская платформа. Мы даем молодежи вводные знания об избирательном законодательстве, об избирательном праве и его практической стороне, - поясняет спикер.

На предстоящих выборах планируется запустить еще два пилота молодежных общественных проектов. Участники «Медианаблюдателя» получат направления от региональных СМИ и будут вести свои наблюдения на избирательных участках в статусе журналистов, после чего опишут увиденное на страницах газет, в теле- и радиоэфирах. «Медианаблюдатель» нацелен также на повышение правовой грамотности в сфере избирательного законодательства у представителей прессы.

«Федеральный координационный совет» - это симбиоз наставников из юридических вузов страны и членов избиркомов. Пункты «Советов» тоже будут выполнять на выборах на общественных началах функции наблюдателей.

Общественную миссию выполнит на предстоящих губернаторских выборах еще одно общественное движение - Корпус "За чистые выборы". С 1 августа организация ведет ежедневный мониторинг хода избирательных кампаний в регионах усилиями небольших команд.

- Корпус «За чистые выборы» начал работу задолго до старта избирательной кампании, и к сегодняшнему дню в каждом регионе от нас работает один или два эксперта. Мы обучили порядка 2 тысяч наблюдателей со всех регионов. Заключаем соглашения с Уполномоченными по правам человека и с Общественными палатами регионов о взаимном сотрудничестве, - говорит руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова. - Корпус кроме этого предоставляет желающим кандидатам в губернаторы консультации по правовым вопросам и знакомит с результатами мониторинга избирательной активности по территориям.

Общественное движение занимается и изучением жалоб кандидатов, поданные в избирательные комиссии и суды. Общественное наблюдение за ходом избирательных кампаний, взвешенная правовая позиция кандидатов, основанная на законодательстве – важные составляющие чистых, легитимных выборов, поясняет эксперт.

За гранью: сколько детей живут за чертой бедности

Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России 26% детей живут за чертой бедности. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране — всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. При этом в многодетных семьях ситуация еще хуже.

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Согласно исследованию «Социально-экономические индикаторы бедности», 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. В исследовании приводится статистика за 2017 год. На текущий момент это наиболее актуальные данные по детской бедности в стране.

Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года.

При этом уровень бедности среди детей вдвое превышает данный показатель в целом по стране.

Так, в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% россиян, или 19,4 млн человек, в 2018 году — 12,9% населения, или 18,9 млн человек.

Проблема детской бедности особенно остро стоит в сельской местности. Согласно статистике, 45% детей, живущих в селах, росли в малоимущих семьях.

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях — 52,2%. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Семьи с детьми являются наиболее проблемными среди демографических и социальных групп — здесь уровень бедности в 2018 году составлял 22,9%, свидетельствуют данные Минтруда.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности – 28%», — говорили ранее «Газете.Ru» в ведомстве.

Ранее на финансовую уязвимость многодетных семей обращала внимание вице-премьер Татьяна Голикова. Эту категорию она назвала «самой обиженной в этом смысле» частью населения. Вице-премьер также отмечала, что результаты борьбы с проблемой оставляют желать лучшего — положительная динамика «не такая активная, как хотелось бы».

В декабре в 13 субъектах запущен пилотный проект по выявлению факторов, способствующих бедности семей. В ходе него должен быть оценен реальный уровень и структура бедности.

В администрациях регионов «Газете.Ru» предоставили развернутые данные, касающиеся структуры бедности — в том числе среди семей с детьми. Так, в Татарстане анализ показал, что в обследуемых семьях 53% имеют детей в возрасте до 7 лет. Каждая четвертая семья является многодетной. В Томской области из тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, 69% составляют семьи с детьми, в том числе 13% — с тремя и более детьми.

В российских регионах составлен «портрет» бедности

Гражданин трудоспособного возраста, образование – ПТУ, работает, имеет детей. Думаете, это портрет представителя крепкого середнячка –...

В Нижегородской области по составу бедные домохозяйства распределяются следующим образом: 22% — домохозяйства без детей, в том числе одиноко проживающие граждане (причем в 99% этих домохозяйств имеются лица трудоспособного возраста), 27% — домохозяйства с одним ребенком (35% проживают в сельской местности, 65% — в городе), домохозяйства с двумя детьми — 35 % (40% проживают в сельской местности, 60% — в городе), домохозяйства с тремя и более детьми — 16% (39% проживают в сельской местности, 61% — в городе).

В Приморье в результате анализа выявлено, что основной категорией бедных граждан являются семьи с детьми в возрасте до 16 лет (56,4% от общей численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума).

Депривация питания

По данным РАНХиГС, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах, имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов. Дети чаще, чем другие категории населения, испытывают депривации в питании.

Так, например, каждый десятый ребенок не питается полноценно, то есть его питание не содержит достаточного количества мяса, курицы, рыбы или вегетарианского эквивалента.

Среди семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая и не занимая, 66%, при этом если детей трое и больше, то этот показатель вырастает до 78%.

Плачевное положение некоторых российских семей подтверждают и данные Росстата: 35,4% не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи. Кроме того, подавляющее большинство семей — 80% — не могут обеспечить себя необходимым минимумом товаров, не выходя при этом за рамки семейного бюджета.

К 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума, то есть бедных, должно стать в два раза меньше. Такую цель поставил президент Владимир Путин в майском указе 2018 года.

В документе перечислены шесть шагов, за счет которых предполагается этого достичь: предоставление ежемесячных выплат при рождении детей, содействие занятости женщин, которые воспитывают детей, учет бедных семей в регионах и создание специальных для них программ, а также создание новой потребительской корзины в 2021 году и другое.

В настоящее время методика Росстата относит к бедным тех граждан, которые не могут получить минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Иными словами, бедный — это тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В среднем по всем группам населения прожиточный минимум сейчас составляет 11 160 рублей.

Александр Бугаев: «Если есть желание, то никакие факторы не станут помехой для продвижения вверх»

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев пообщался с участниками форума «Область будущего» на тему: «Реализация государственной молодежной политики в России».

На Молодежном форуме «Область будущего» прошла встреча в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Участники обсудили молодежную политику, финансирование мероприятий, изменения, нововведения и планы Росмолодежи.

Собравшихся интересовало, что для гостя значит быть русским. «Для меня русский человек – россиянин. Человек, который любит свою Родину. У нас есть люди разной национальности и вероисповедания, но это не важно. Это понятие комплексное, духовное, нравственное, оно в душе», – поделился спикер.

Один из участников спросил, считает ли гость такие факторы, как принадлежность к определенной семье, социальный статус, место проживания, помехой для продвижения по социальной лестнице. «Если есть желание, то никакие факторы не станут помехой для продвижения вверх», – заверил Александр Бугаев.

Затем молодые люди уточнили, везде ли существует практика выдачи целевых направлений для поступления в вузы молодым людям из районов области. «Реализуется везде. Зависит от того, где предоставляют больше бюджетных мест. Последнее время их больше появляется в технических специальностях, это связано с потребностью экономики. Новые предприятия строятся, поэтому страна нуждается в инженерно-технических кадрах», – отметил руководитель ведомства.

Кроме того, участники обсудили, какие изменения или нововведения можно ожидать от Федерального агентства по делам молодежи, планируется ли расширение сотрудничества с молодежью зарубежных государств. «Изменения, конечно, будут. Что касается международной повестки, она очень обширна. С одной стороны, мы перестали давать гранты вузам на поддержку молодежных международных мероприятий. С другой – значительно расширили свои международные мероприятия, у нас очень много двусторонних», – сказал он.

Мероприятие в формате «Диалога на равных» организовано Федеральным агентством по делам молодежи и управлением молодежной политики Липецкой области. За период реализации проекта (с сентября 2017 года) проведено более 700 встреч с более чем 450 уникальными экспертами. Проект реализуется в 80 субъектах РФ.

Формат проекта предполагает регулярные встречи-дискуссии по нескольким направлениям: «Молодежь, глобализация, вызовы времени»; «Карьера и социальный лифт»; «Предпринимательство»; «Лидерство, soft skills; Культура, lifestyle»; «Благотворительность, третий сектор»; «Новое образование»; «Publicity и СМИ; Интернет, digital, технологии»; «Экономика».

Главная цель – на примере успешных известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе.

«Диалог на равных» реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации.

Нарушения на Курилах: посла Японии вызвали в МИД России

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Курилах

Рафаэль Фахрутдинов

Япония нарушает правила безвизовых обменов с южными Курилами, а также неправомерно заявляет претензии Москве из-за визитов российских властей на острова — ноту в связи с этими нарушениями вручил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки. В июле нынешнего года японские СМИ писали, что Россия поставила точку в вопросе передачи спорных Курильских островов, отказавшись даже обсуждать эту тему.

Москва указала Токио на недопустимость претензий японской стороны из-за визитов российских властей на южные Курильские острова – соответствующую ноту заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов вручил послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки.

«С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Также Моргулов выразил озабоченность из-за нарушений на Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами — японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп.

Накануне японское правительство выразило протест российской стороне в связи с учебными стрельбами Вооруженных сил России в районе острова Кунашир, входящего в состав южной части Курил, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, передает ФАН.

«Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах (так в Токио именуют южную часть Курил. — «Газета.Ru») и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал он.

По данным газеты «Санкэй», Россия поставила Японию в известность о проведении учебных стрельб в районе Кунашира с 5 по 10 августа, передает НСН.

Токио не впервые выражает протесты Москве из-за таких стрельб. В конце мая по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что его страна нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах.

Глава МИД России Сергей Лавров в то же время назвал действия российских военных правомерными.

«Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как, собственно, это и принято на основе международного права», — сказал он.

Между тем, у правительства России не вызывают беспокойства протесты Японии, выраженные в связи с посещением российскими чиновниками Курил, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — задался вопросом глава правительства.

Глава кабмина отметил, что госслужащие могут посещать любые территории РФ без согласования с какими бы то ни было государствами даже «при всем желании развивать дружеские связи» между странами.

«Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать... Чем мы, естественно, и будем заниматься», — заключил Дмитрий Медведев.

Российский премьер посетил остров Итуруп в пятницу, 2 августа, прилетев туда из Южно-Сахалинска. На Итурупе Медведев осмотрел школу, аэропорт «Ясный» и водно-оздоровительный комплекс «Жаркие воды». Он также ознакомился с тем, как идет строительство новых жилых домов в селе Рейдово. Глава российского правительства отметил, что в сравнении с прошлыми годами остров значительно изменился.

«Я наблюдаю за развитием островов Курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет. Изменения, конечно, очень значительные»,— указал председатель правительства.

Диалог России и Японии по поводу Курил ведется долгие годы. Япония готова заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны только в том случае, если ей будут возвращены острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли по итогам Второй мировой войны в состав СССР, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Несмотря на то, что в ноябре 2018 года стороны решили взять за основу переговорного процесса соглашение, подписанное в 1956 году, Россия и Япония не пришли ни к какому итоговому договору. Согласно соглашению 1956 года Москва готова рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира.

Между тем, в июле нынешнего года японские СМИ писали, что Россия поставила точку в вопросе передачи спорных Курильских островов, отказавшись даже обсуждать этот пункт во время переговоров о заключении мирного договора. Якобы причиной этого стала обеспокоенность Москвы из-за тесного военного сотрудничества Токио и Вашингтона.

В России появился первый закон, регулирующий цифровые права. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Закон "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разработанный при участии Банка России подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ позволит создать правовые механизмы, регулирующие отношения, которые возникают при финансировании инвестиционных проектов широким кругом инвесторов с использованием информационных технологий.

Помимо традиционных способов привлечения инвестиций (с помощью займов и размещения долевых или долговых ценных бумаг), закон также предусматривает привлечение инвестиций через предложение утилитарных цифровых прав. Утилитарные цифровые права - это создаваемые и оборачиваемые в информационной системе права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг. В связи с принятием поправок в Гражданский кодекс РФ, определивших правовые основы возникновения и оборота цифровых прав, положения закона были приведены в соответствие с новым регулированием Гражданского кодекса.

При доработке закона также была введена возможность депозитарного учета утилитарных цифровых прав и возможность их секьюритизации, то есть выпуска и обращения ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права. Это позволит использовать уже существующую торговую и расчетную инфраструктуру для торговли утилитарными цифровыми правами без принятия нового регулирования.

Для привлечения инвестиций через инвестиционную платформу путем размещения эмиссионных ценных бумаг в законе также предусмотрено упрощение процедуры эмиссии таких ценных бумаг.

Помимо этого, в законе определен порядок заключения через инвестиционную платформу договоров между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции; порядок движения денежных средств от инвестора к лицу, привлекающему инвестиции; права и обязанности оператора инвестиционной платформы в отношении денежных средств инвесторов, находящихся на его номинальных счетах; порядок раскрытия и предоставления информации и т.д.

Банк России отмечает, что принятие данного закона - важный шаг на пути создания непрерывного бизнес-лифта источников финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях существования, который приведет к развитию всего спектра альтернативных банковскому способов привлечения финансирования для этого сегмента рынка.

Соперничество России и США: генсек НАТО объяснил референдум в Крыму

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Алексей Поплавский

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к РФ стало последствием соперничества великих держав. По его словам, усиливающиеся конкуренция между Россией и США является одним из главных вызовов для НАТО. Последствием этого же процесса стал развал ДРСМД, считает глава НАТО.

Переход Крыма под юрисдикцию России стал одним из последствий «соперничества великих держав», считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об он заявил во время выступления в Новой Зеландии.

Всего, по словам генсека НАТО, альянс и его союзники сегодня сталкиваются с тремя главными вызовами.

«Первый из вызовов — возросшее соперничество между великими державами... Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря»,— сказал Столтенберг.

Среди других вызовов, по мнению генсека Североатлантического альянса, — терроризм и кибербезопасность.

Он также добавил, что соперничество между Россией и США оказывает серьезное давление на основанный на правилах миропорядок.

Один из примеров подобного, с его точки зрения, — разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других», — подчеркнул генсек НАТО.

В то же время, предположение генсека НАТО о причинах присоединения Крыма к России опровергли на полуострове. По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, своим заявлением Стотенберг попытался поставить под сомнение законность крымского референдума.

«Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость», — цитирует слова Гемпеля РИА «Новости».

По его словам, крымский народ самостоятельно и осознано решил связать свое будущее с Россией.

«Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова», — подчеркнул Гемпель.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после общенародного референдума на полуострове, проведенного в полном соответствии с международным правом. Однако Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Запад систематические требует от Москвы «вернуть» полуостров Украине. В свою очередь, Россия неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым. В частности, президент России Владимир Путин говорил о том, что жители полуострова сделали исторический выбор.

Между тем, острое внимание НАТО к крымскому вопросу и России в целом, эксперты объясняют «финансовой необходимостью». По словам политолога Александра Сафонова, НАТО существует только благодаря России.

«Любые заявления чиновников НАТО надо воспринимать в том плане, что эскалация отношений между США и Россией, Европой и Россией прямо влияет на финансирование всей этой структуры. Поэтому я предполагаю, что мы имеем дело просто с дежурной подпиткой и поиском новых источников финансирования»,— сказал Сафонов в эфире Sputnik.

При этом на данном этапе НАТО больше всего беспокоят «нарушения» Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившего свое существование 2 августа 2019 года по инициативе США. Представители альянса не раз заявляли, что Москва якобы несет ответственность за разрушение договора. Россия же последовательно отвергала все обвинения со стороны альянса.

Договор между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Однако в феврале США поставили России ультиматум и решили покинуть договор. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить ракету 9М729, которая, по версии США, нарушает ДРСМД. Россия отказался выполнять эти условия и заявила о выходе из соглашения.

Несмотря на попытки сторон спасти соглашение, США окончательно вышли из ДРСМД 2 августа. Таким образом, договор, который более 30 лет служил фактором, сдерживающим гонку вооружений, перестал существовать.

Фиксированную связь освободят от госрегулирования

Влада Сюткина

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) подготовила проект постановления правительства "О внесении изменений в Положение о государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи и Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, государственное регулирование тарифов на которые на внутреннем рынке осуществляет Федеральная антимонопольная служба". Началось публичное обсуждение проекта. Документ снимает государственное регулирование ФАС с ряда услуг связи, в числе которых фиксированная телефонная связь. Как утверждают в экспертном сообществе, повышение цен на фиксированную телефонию сегодня представляется необходимым, поскольку эти цены в последние годы не пересматривались.

Проект постановления предлагает исключить ряд услуг из Перечня услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, государственное регулирование тарифов которых на внутреннем рынке страны осуществляет ФАС. Это такие услуги, как местная, междугородная и внутризоновая фиксированная телефонная связь, доступ к сети местной фиксированной телефонной связи, предоставление абонентской линии для постоянного пользования.

Как указывается в пояснительной записке к проекту постановления, документ создан с целью реализации дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка, разработанной на 2018-2020 гг. "Изменения направлены на совершенствование государственного регулирования в сфере услуг общедоступной электросвязи, на развитие конкуренции на рынке услуг телефонной связи, на снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты", - заявляют авторы постановления.

Начальник Управления регулирования связи и информационных сообщений ФАС России Елена Заева в разговоре с корреспондентом ComNews отметила, что, учитывая выявленную заменяемость услуг фиксированной телефонной связи услугами подвижной радиотелефонной связи, а также то обстоятельство, что рынок услуг фиксированной телефонной связи в настоящее время из состояния естественной монополии перешел в состояние конкурентного рынка, отмена ценового государственного регулирования не приведет к существенному повышению тарифов на услуги телефонной связи. "Тарифы могут либо оставаться неизменными, либо меняться с учетом рыночной конъюнктуры, но в любом случае мы прогнозируем рост либо ниже инфляции, либо отсутствие роста тарифов, при этом мы основываемся на текущей ситуации на рынке услуг связи, которые не подлежат государственному регулированию. При этом доходность операторов связи может обеспечиваться путем предложения новых сервисов", - указала Елена Заева.

На обращение касательно последствий постановления и текущего состояния рынка фиксированной связи в ПАО "Ростелеком" корреспонденту ComNews заявили следующее: "Мы изучаем проект и анализируем его последствия".

Партнер iKS-Consulting Татьяна Толмачева в разговоре с корреспондентом ComNews отметила, что механизм регулирования тарифов на услуги фиксированной телефонной связи уже давно себя изжил. "Ростелеком" как монополист на рынке проводной телефонной связи уже давно "пробивал" отмену регулирования тарифов. И это правильно. В условиях зрелого высококонкурентного рынка этот механизм не дает гибкости и не позволяет оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации. В условиях конкуренции с сотовой связью, которая стала услугой - заменителем фиксированной связи, этот механизм вообще потерял смысл", - заявила Татьяна Толмачева.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин обратил внимание корреспондента ComNews на то, что повышение цен на фиксированную телефонию представляется необходимым, поскольку эти цены не пересматривались в последние годы. "Но проблема в том, какой пересмотр выдержит рынок. Согласно данным "Ростелекома", выручка от фиксированной телефонии c 2013 г. упала на 30%, и в 2018 г. и 2017 г. снижение составляет уже более 10%. Рынок не готов к существенному повышению цен, но небольшое повышение, вероятно, не повлияет значимым образом на количество абонентов фиксированной связи, тем более что сотовые операторы впервые за два года повысили в среднем свой минимальный тариф на 3%", - отметил Александр Осин.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын, говоря с корреспондентом ComNews, поделился следующими данными о рынке фиксированной связи: "Глобальное проникновение фиксированной телефонной связи достигло своего пика, составившего 19 телефонов на 100 домохозяйств в 2005 г., после чего начало снижаться. Сейчас проникновение составляет 12 аппаратов на 100 домохозяйств, соответствуя уровню 1995 г. В авангарде отказа от домашнего телефона - Финляндия, где процесс начался еще в конце 1990-х, а сейчас на 100 квартир приходится семь стационарных телефонов, в Норвегии - 13, в Чехии - 15. Правда, в некоторых странах проникновение телефонов пока держится на высоком уровне - например, во Франции это 60%, в Германии - 54%, а в Великобритании - 50%, и быстрого падения не наблюдается. В России снижение началось в 2008 г. и сейчас ускоряется, в частности "Ростелеком" только что сообщил о снижении за год на 9%".

Повышение цен на услуги фиксированной телефонии в условиях падения рынка, по мнению Леонида Делицына, возможно в тех случаях, когда спрос неэластичен, то есть потребитель не имеет других вариантов или по какой-то причине не может отказаться от аппарата. "Однако это маловероятно, поскольку, потребитель сегодня больше заинтересован в передаче данных. Для операторов перспектива потерять абонента насовсем страшнее, чем кратковременная упущенная выгода", - указал Леонид Делицын.

«Он должен вернуться»: Помпео потребовал отдать Крым Украине

Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление по Крыму

Иван Апулеев

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. По его словам, нахождение полуострова в составе России «неприемлемо». Он также выразил надежду на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский «найдет более креативный подход к проблеме».

Крым должен снова стать украинским, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Это заявление политик сделал на заседании неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона», сообщается на сайте Госдепартамента.

«Позиция США — это [нахождение Крыма в составе РФ] неприемлемо. Крым должен быть возвращен», — заявил Помпео.

Так он ответил на вопрос модератора беседы о том, что Крым «может уже никогда не вернуться в состав Украины».

По словам госсекретаря, Штаты сотрудничают с новыми украинскими властями. Он также выразил надежду на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский сможет найти «более креативный набор идей» для решения существующей проблемы.

«Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — добавил глава Госдепа.

Неделю назад «постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму, передает НСН.

По словам Кориневича, существующие «нормандский формат» переговоров и минские соглашения неэффективны, но на их основе идет диалог по Донбассу.

Для Крыма же такой базы нет, добавил постпред Зеленского. По мнению политика, в крымских переговорах должны участвовать страны-участницы «нормандского формата», а также Турция и США. Кориневич также полагает, что отсутствие «диалога» по Крыму связано с принципиальной позицией Москвы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с ФАН заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию.

«Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе от США или Турции», — отметил сенатор от Крыма.

Цеков отметил, что подобного рода идеи могут исходить либо от «фантазера, либо дилетанта в международной политике». Он также дал украинским властям совет — начать восстановление нормальных отношений с крымчанами и РФ.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а жители полуострова сделали свой исторический выбор. Суверенитет РФ над полуостровом не подлежит никакому сомнению, подчеркивали также в МИД России.

В конце июня Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что хотел бы начать разговор с Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса. Он добавил, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины и намерен добиться этого путем дипломатических переговоров.

Кроме того, коснувшись темы урегулирования конфликта в Донбассе, президент Украины отметил, что хочет «принести мир». В частности, он считает, что это возможно сделать при помощи переговоров в минском формате.

Зеленский отметил, что минский процесс запускается Украиной «по-новому». Однако Киев не может «ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день».

8 июля украинский лидер предложил Путину личную встречу при участии американского и французского президентов, британского премьер-министра и немецкого канцлера. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением нового формата переговоров.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — выступил в своем фейсбуке Зеленский.

В Кремле заявили, что стоит внимательно изучить новый формат переговоров, поскольку ранее США не участвовали в обсуждении Донбасса. Однако принадлежность Крыма, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является неоспоримой — полуостров стал частью России.

Заблудившиеся в лесу

Михаил Морозов, обозреватель «Труда»

История с Лесным кодексом - пример исторической ошибки, к которой приводят монополизм власти и некомпетентность

Уже несколько недель бушуют лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях. Гарь отравляет жизнь на огромных пространствах, сизой дымкой закрыто солнце в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске... В пяти регионах введен режим ЧС из-за лесных пожаров, но жители по ту сторону Урала подписывают петицию с требованием объявить режим ЧС по всей Сибири. А тем временем сообщения о пылающих 2 млн гектаров лесов дополняются заявлениями чиновников о том, что не тушить горящие леса — вполне законно...

Красноярский губернатор заявил: лесные пожары — обычное дело, они-де были 200 и 300 лет тому назад. Понятно, в каком веке живут чиновники и каков их подход к острейшим проблемам страны. Ситуацию в лесной отрасли на прошлой неделе бурно обсуждали и в Совете Федерации. Там шла речь о том, кто и где имеет право выносить валежник из чащи. Выяснилось, что в стране нет юридически выверенного понимания, что же такое валежник. Сенаторы заблудились в трех соснах и поручили Минприроды РФ до 1 ноября 2019 года разработать определение валежника и подготовить памятку для граждан...

И тут в ходе обсуждения судьбы валежника высокие чины вернулись к судьбе провального Лесного кодекса, принятого 13 лет назад.

«В 2006 году в законодательство были внесены изменения, которые резко ухудшили управление лесами в России. Нам сейчас эту ситуацию необходимо выправлять: победить лесные пожары, разобраться с валежником, незаконными вырубками, заниматься лесовосстановлением. Решение этих вопросов, вероятно, потребует принятия нового Лесного кодекса», — признался глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев говорил о необходимости принятия нового Лесного кодекса. И вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщает: «Совет палаты заручился поддержкой правительства в вопросе подготовки изменений в Лесной кодекс, над которыми трудится специально созданная рабочая группа во главе с вице-спикером Юрием Воробьевым». Как писал Шукшин, а поутру они проснулись...

Судя по этим разговорам, наверху наконец-то осознали необходимость исправлять Лесной кодекс, приведший к катастрофическому ущербу лесам России. В начале июля в отставку ушел глава Рослесхоза Иван Валентик, предлагавший премьер-министру Медведеву радикально поменять саму систему управления лесной отраслью, вернув ее на федеральный уровень. Безусловно, Валентик знает ситуацию, но поговорить о ней с «Трудом» отказался. Видимо, рассчитывает, что на него не повесят вину за катастрофу и он сможет вернуться на госслужбу. Впрочем, Рослесхоз — это ведомство, не имеющее ни сил, ни полномочий для спасения российских лесов.

Напомним: с введением в действие 1 января 2007 года Лесного кодекса начался не имеющий аналогов в мире эксперимент. Вся система лесного хозяйства, создававшаяся десятилетиями, была уничтожена. Лес как экосистема юридически был отделен от земли, на которой растет, и превращен в движимое имущество, в товар без обязательств регистрации прав на него. Этим имуществом собственник по закону может распоряжаться по своему усмотрению. Сами лесные земли стали недвижимостью и были пущены в оборот. Ограничений прав собственника лесных земель изначально не устанавливалось.

Они вводились многочисленными поправками в Лесной кодекс. Животный и растительный мир при продаже леса на вырубку не защищались законодательными нормами. Функция охраны, защиты и воспроизведения леса была возложена Лесным кодексом на коммерческих пользователей.

Словом, государство сняло с себя всю ответственность за охрану и воспроизведение национального богатства, бросив лес на откуп местным князькам и недобросовестным арендаторам. Были ликвидированы лесхозы, в результате чего 170 тысяч лесников по всей стране (нередко это были семьи в нескольких поколениях) оказались без работы, без дела всей жизни. Упразднена федеральная лесная пожарная служба, уничтожена Авиалесоохрана...

Результаты «законотворчества» стали видны невооруженным глазом уже через год. К началу 2008-го число лесных пожаров в стране выросло в 41 раз, а площадь, поврежденная огнем, — в 547 раз. А потом была катастрофа 2010 года, к ликвидации которой подключился сам Владимир Путин, за штурвалом самолета-амфибии Бе-2 тушивший лесные пожары. Но леса с тех пор продолжают гореть и уничтожаться.

После 2007 года было принято 46 федеральных законов, которые дополняют и изменяют Лесной кодекс, но не делают его лучше. Втихую, страшно медленно восстанавливается штат лесников и силы лесопожаротушения. Если в 2007-м на всю страну осталось 13 тысяч лесников, то к настоящему времени их вдвое больше. И все равно преступно мало! На одного лесника приходятся сотни гектаров леса (для сравнения: в США — по 2 гектара на одного инспектора лесоохраны).

По данным Счетной палаты, за последние пять лет площадь, покрытая лесами, сократилась на 1,1 млн гектаров, а площадь погибших и выгоревших лесов увеличилась втрое. О том, сколько всего лесных массивов утрачено за предыдущие годы, власть, похоже, не готова доложить. При этом за последние три года на мероприятия по защите лесов и учету лесных ресурсов было потрачено 35,8 млрд рублей. Правда, мероприятия эти проводились в основном на бумаге. Что привело не только к масштабному вымиранию лесов, но и к возникновению чрезвычайных ситуаций, на ликвидацию последствий которых тратились немалые средства. И это далеко не исчерпывающие данные. Лишь за минувший год в России было вырублено незаконно более 1 млн кубометров леса (данные Генпрокуратуры). А за 13 лет? Вердикт высоких проверяющих: в стране отсутствует единая система учета лесных ресурсов, неизвестно, сколько вообще лесов осталось.

Но тогда ради чего городили огород с Лесным кодексом? По словам Валентины Матвиенко, после его принятия в 2006 году лесная отрасль стала убыточной для государства, хотя в советское время она приносила 25-30% всех доходов в бюджет. Как теперь говорит Валентина Ивановна, «изменения были пролоббированы некоторыми группами людей. Мы потеряли хозяина в лесу, в разы уменьшилось количество лесников, потеряли финансирование, потом все это передали регионам, не обеспечивая их средствами». Так кто же эти таинственные лоббисты, продавившие катастрофический для страны документ? Молчок.

Принятие Лесного кодекса — пример глобальной, стратегической ошибки, которая явилась результатом монополизма власти, ее безответственности перед обществом, отсутствия сильной оппозиции и альтернативного мнения. Леса для России при рачительном использовании — такое же огромное богатство, как и нефть и газ. Неверные решения здесь приводят к трагическим последствиям. Так, может, передать разработку концепции нового кодекса ученым и экспертам, а не политикам, организовать широкое обсуждение?

Вспомним, как и кто делал нынешний кодекс. Его мотором и публичным лицом была Наталья Комарова (фракция «Единая Россия»), тогдашний председатель комитета по природным ресурсам Госдумы, впоследствии губернатор. Разработкой документа официально занималось Минэкономразвития во главе с Германом Грефом, а отвечал за написание текста замдиректора департамента имущественных и земельных отношений и природопользования Всеволод Гаврилов. Министерство природных ресурсов РФ тогда возглавлял Юрий Трутнев. Глава правительства РФ Михаил Фрадков внес проект нового кодекса в Госдуму. Председатель Госдумы Борис Грызлов проект поддержал. Вот слова тогдашнего министра экономического развития Германа Грефа: «Это один из ключевых документов, позволяющих существенно добавить в темпы роста ВВП. Значимость его тяжело переоценить. Это стартовый механизм, который позволит коммерциализовать сферу лесопереработки. Надеюсь, что мы станем одной из самых мощных лесных держав и будем экспортировать продукцию высокой степени переработки».

Ну и кто из них ответит за содеянное?

Против нового Лесного кодекса выступили председатель Совета Федерации Сергей Миронов, лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и «Яблока» Григорий Явлинский. Они лично пытались убедить президента Путина не подписывать кодекс. Против кодекса поднялись ученые и академики, профильные научные учреждения, многочисленные общественные организации, которые писали письма президенту. «Гринпис» России называл проект документа «преступным». Субъекты Федерации не поддержали проект кодекса, лишь один регион дал положительный отзыв. Государственная экологическая экспертиза законопроекта, положенная по закону, не проводилась.

Тем не менее 22 апреля 2005 года в Госдуме «Единая Россия» почти в полном составе проголосовала за, КПРФ и партия «Родина» — против. В третьем, итоговом чтении за высказались 358 депутатов, против — 74, один воздержался. «Единая Россия» поддержала провальный кодекс единогласно. В Совете Федерации, где также господствовала «Единая Россия», 128 сенаторов голосовали за принятие документа, 10 — против, четверо воздержались. Президент Владимир Путин подписал новый Лесной кодекс и оба закона, касающиеся его введения в действие.

При действующей в стране политической системе и игнорировании экспертного и общественного мнения эта история имеет все шансы повториться. Причем не только с лесами.

А в это время

США предложили России помощь в борьбе с лесными пожарами

Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в России. Лидеры обсудили ситуацию по телефону, разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин отметил, что Россия воспользуется помощью США, если возникнет необходимость, и рассказал американскому коллеге, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы со стихийным бедствием. Путин расценил предложение Трампа как залог будущего полноформатного восстановления отношений между Россией и США. Лидеры государств в ходе беседы обсудили также вопросы торговли.

За сутки в России потушили почти 30 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. Самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Борьба с возгораниями продолжается на площади примерно 116 тысяч гектаров.

За горящими лесами, находящимися в труднодоступных местах, ведется наблюдение; там огонь охватил около 2,5 млн гектаров.

Пожарным пришли на помощь военные. В Красноярский край вылетели самолеты и вертолеты с водосливными устройствами — всего 20 единиц техники.

Квадратура жилья

До конца года российские застройщики планируют сдать в эксплуатацию свыше 7000 новостроек

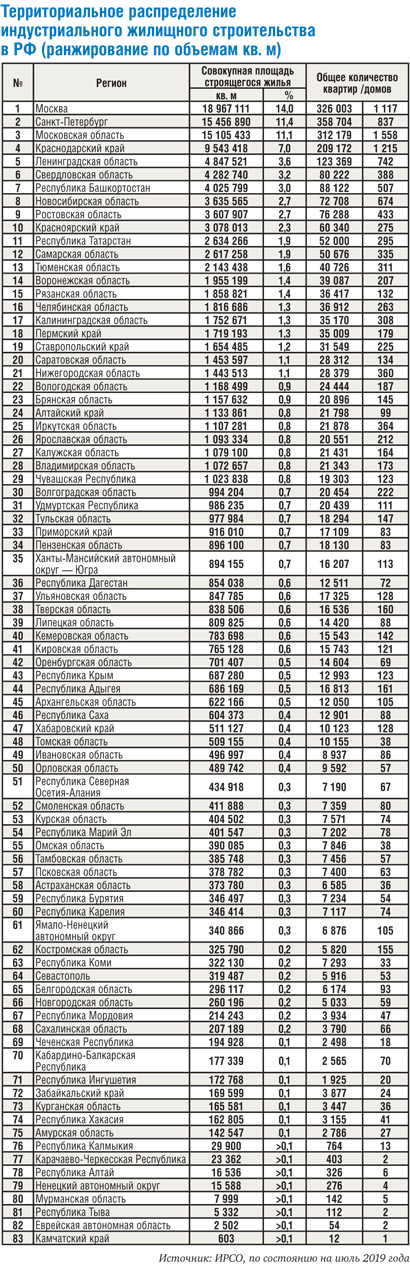

По состоянию на июль 2019 года в стране силами 3250 застройщиков, представленных 4699 строительными компаниями, возводилось 15 790 домов на 2 744 005 квартир совокупной площадью 136 755 378 квадратных метров. И больше трети этого «метража» (34,2%) — 46 472 767 квадратных метров — должно быть введено в строй до конца года. При этом почти половина (47,1%) новых российских жилых площадей приходится на долю всего пяти регионов. Подробности — в аналитическом обзоре, подготовленном «Стройгазетой» по материалам исследований Института развития строительной отрасли (ИРСО).

Что и где строится

Основной объем текущего индустриального жилищного строительства в России приходится на многоквартирные дома (МКД) — 13 843 здания (87,7% всех объектов). А если взять количество и площадь квартир в них, то доля МКД будет еще выше — 97,1% и 96,8% российского рынка новостроек (2 655 067 жилых единиц и 131 419 612 «квадратов»). Оставшиеся 12,3% объектов — это 1708 блокированных домов (таунхаусов) и 239 домов с апартаментами (10,8% и 1,5% рынка соответственно). Их жилой фонд включает в себя 78 938 квартир площадью 3 335 766 кв. м.

Новое жилье строится сейчас в 83 из 85 субъектов РФ. Больше всего — в столице, где сейчас ведется строительство 1117 домов на 326 003 квартиры совокупной площадью 18 967 111 кв. м (14% всех «квадратов» в стране). Еще 11,1% всех площадей возводится по соседству — в Подмосковье: 15 105 433 кв. м (312 179 квартир в 1558 домах). На пару Московский регион забирает четверть (25,1%) всего российского «метража».

Вторая «столичная агломерация» (Санкт-Петербург и Ленинградская область) вобрала в себя 15% (11,4% и 3,6% соответственно) новых площадей. Так, в городе на Неве сегодня строятся 837 домов (358 704 квартиры на 15 456 890 кв. м), и еще 742 объекта на 123 369 квартир (4 847 521 кв. м) — в области.

Еще 7% площадей в «общероссийскую жилищную копилку» добавляет Краснодарский край, на счету которого 1215 домов, рассчитанных на 209 172 квартиры (9 543 418 кв. м).

В общей сложности на долю этой пятерки топовых субъектов РФ приходится 47,1% всех строящихся жилых площадей в стране — 63 650 373 «квадрата» в 5496 домах на 1 329 427 квартир. А вот наименее привлекательным для девелоперов регионом в стране является Камчатский край. Здесь сейчас возводится всего один дом на 12 квартир площадью 603 кв. м.

На данный момент в России строится 5 604 жилых комплекса (ЖК). В состав самого крупного из них — ЖК «Чистое небо» (застройщик Setl Group), расположенного в Санкт-Петербурге, входит 26 домов (33 624 квартиры площадью 1 107 567 кв. м). По количеству строящихся объектов в одном ЖК «затмить» «Чистое небо» могли бы, пожалуй, два других петербургских комплекса — «Солнечный город» и «Цветной город», где возводится 32 и 60 домов, однако их жилые площади все же не дотягивают до заветного миллиона «квадратов».

Примечательно, что, несмотря на сосредоточение в Северной столице столь масштабных проектов, квартиры здесь одни из самых маленьких в стране. Средняя площадь жилья в Санкт-Петербурге составляет 43,1 кв. м. Меньше — только в Адыгее (40,8 кв. м), соседней Ленобласти (39,3 кв. м) и Калмыкии (39,1 кв. м). А вот самые просторные среднестатистические квартиры представлены в северокавказских республиках — в Ингушетии (89,7 «квадрата»), Чечне (78 кв. м) и Кабардино-Балкарии (69,1). Даже в Москве средняя площадь квартир куда скромнее — 58,2 кв. м. В целом по стране этот показатель равен 49,5 «квадратам».

Из чего и какого «роста»

Не менее интересен и текущий анализ строящихся в России домов с точки зрения применяемых при их возведении материалов. В большом почете у российских строителей «гибридные технологии» (монолит-кирпич). Таким образом в стране возводится сейчас 38,3% всего «метража» (52 014 433 кв. м в 4366 домах). Связка «монолит-кирпич» лидирует в 23 регионах, среди которых особенно ярко выделяются девять, где доля монолитно-кирпичного домостроения превышает 50%: Карачаево-Черкесия (73,1%), Ростовская область (60,8%), Краснодарский край (59,8%), Астраханская область (57,7%), Бурятия (57,1%), Иркутская область (56,8%), Санкт-Петербург (53,1%), Дагестан (52,7%) и Красноярский край (50,5%).

На втором месте по популярности — «чистый» кирпич, ставший «конструктивом» стен для 19,5% российских площадей (26 415 169 кв. м / 5166 объектов). Кирпич преобладает в 38 регионах. При этом в 22 из них кирпичное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства. Есть и «кирпичные лидеры» с долей в 2/3 и выше объемов: Республика Северная Осетия-Алания (84,3%), Тамбовская область (81,3%), Ингушетия (77,3%).

В восьми регионах первое место занимает блочное домостроение, причем в трех из них его доля превышает долю всех остальных стеновых материалов. В этот список входят Еврейская автономная область (100%), Ненецкий автономный округ (73,6%) и Белгородская область (50,3%).

Одинаково развито в стране панельное и монолитное домостроение — каждое имеет максимальную долю в семи регионах. Больше всего «панелька» востребована на Камчатке (100%), в Курганской и Челябинской областях (73% и 60,9% соответственно). «Монолит» же предпочитают в Тыве (доля 100%), в Сахалинской области (71,7%) и Приморском крае (20,1%).

Представлены в России и такие «экзотические» (для многоквартирных домов) технологии, как деревянное и каркасно-щитовое домостроение: 7760 и 4831 «квадратов» в семи и двух жилых строениях соответственно (доля по стране меньше 0,1%).

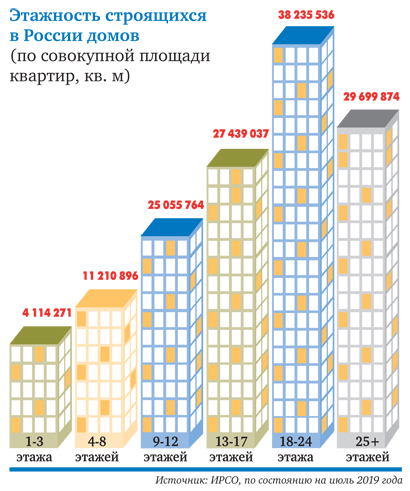

Средняя высотность текущего жилищного «производства» в России составляет 11,5 этажа (из расчета на строящийся дом). Больше всего в стране сейчас строится домов высотой всего в 1-3 этажа — 3566 зданий (22,6% от всех объектов), но если не брать в расчет количество домов, а сравнить по квадратным метрам, то наибольший объем всероссийского текущего строительства приходится на 18-24-этажные здания — 38 235 536 кв. м, или 28,2% от всей жилой площади. Для сравнения: многочисленные 1-3-этажки дают лишь 4 1114 271 «квадратов» (подробности — в инфографике). В остальном высотраспределяется следующим образом: на долю 4-8-этажных домов приходится 17,6% строящихся сейчас объектов (2733 дома), 9-12-этажных домов возводится 3320 штук (21%), 13-17-этажных домов — 2215 (14%).

Строится в России и немало небоскребов (25 и более этажей) — 1131 здание (8,4% всех объектов). Самым высоким строящимся домом в стране является сейчас 79-этажный дом с апартаментами в Москве — ЖК Neva Towers от застройщика «Тауэрс». Ближайшие «преследователи» — также столичные высотки Capital Towers, D1, Wellton Towers и Headliner (девелоперы Capital Group, MR Group, «Крост» и «Кортрос» соответственно) — ниже на 14-24 этажа.

И самое главное — кто и когда

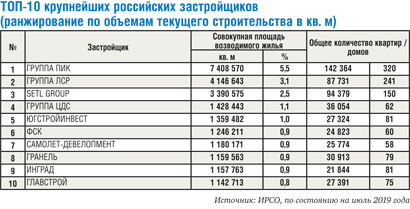

В общей сложности в России, по данным ИРСО, сегодня работает 3250 девелоперских компаний. При этом 40% рынка (свыше 57 млн строящихся «квадратов») контролирует всего сотня застройщиков. Первое место в стране уверенно занимает «Группа ПИК», в портфеле которой сейчас свыше 7,4 млн кв. м жилья (5,5% от общего объема возводимых в РФ «квадратов»). На второй строчке — «Группа ЛСР» (более 4,1 млн кв. м, или 3,1% от совокупной жилой площади). «Бронза» — у стройхолдинга Setl Group, имеющая в активе свыше 3,3 млн кв. м и долю рынка в 2,5% (ТОП-10 крупнейших застройщиков страны представлен в таблице).

Наибольший объем текущего строительства приходится на объекты, разрешение на возведение которых было выдано в прошлом году — 4 902 дома (31% от всех строящихся сейчас). Строительству 22,2% домов (3505 зданий) старт был дан в 2016 году. 19,5% домов (3080 объектов) начали возводить в 2017 году. По документам, выданным в 2014-2015 годах, строится 2834 дома (18%). До сих пор в стране ведутся работы по возведению 1246 жилых зданий, документация на которые была получена с апреля 2004 года (!) по декабрь 2013-го (7,9% всех объектов). Разрешение на строительство в этом году уже успели получить 223 девелоперских проекта.

При этом из 15 790 домов, строящихся сейчас в России, 7073 объекта совокупной площадью 46 472 767 кв. м (34,2% от всего заявленного на данный момент «метража») планируется ввести «в строй» до конца 2019 года. Сдача 29,6% площадей (40 132 028 кв. м в 4340 домах) может состояться в следующем году. На 2021 год намечен ввод еще 25 288 190 кв. м в 2349 домах (18,6% всех площадей). Согласно проектным декларациям российских застройщиков, 861 дом на 10 740 398 кв. м (7,9% площадей) встретят новоселов в 2022 году. Все остальные новостройки будут построены и заселены в 2023 году и позже.

Вместе с тем анализ ситуации с переносом сроков сдачи объектов в эксплуатацию с прошлых периодов (в пересчете на совокупную площадь жилья) дает основания предполагать, что в эти планы еще могут быть внесены коррективы (и хорошо, если один раз). К примеру, 6 083 945 «квадратов», объявленных к сдаче в этом году, изначально должны были быть сданы в 2017 году. На три года, но уже с 2017-го на 2020-й, «переехал» ввод 1 885 896 кв. м. Подождать до 2020 года придется и тем, кому жилье в 3 252 446 кв. м первоначально обещали сдать в 2018 году. Хотя им, можно сказать, даже повезло больше, чем обладателям 1 443 045 тыс. кв. м, обещанных к вводу все в том же 2018 году, но уже отложенных на 2021-2024 годы. А заселение еще 83 586 прошлогодних «квадратов» вообще перенесли на 2025-2029 годы.

К сожалению, «уточнение сроков ввода», или, проще говоря, «просрочка», — явление в России повсеместное. Факты переноса сроков ввода объектов зафиксированы в 82 из 83 регионов. Укладываются в график лишь алтайские строители. В «антилидерах» — застройщики из Тывы, «опаздывающие» со сдачей жилья в среднем на 51 месяц. Относительно неплохо дела обстоят в Севастополе, где ввод нового жилья задерживают меньше, чем на месяц. В целом же среднестатистическая просрочка по стране составляет 6,9 месяца.

3,6 млн «квадратов» составляет сейчас, по данным Росстата, среднемесячный ввод жилья российскими застройщиками

72,5 тыс. руб./кв. м — такова средневзвешенная цена текущего предложения на рынке строящегося в стране жилья

Справочно:

С 2015 года Институт развития строительной отрасли (ИРСО/ inrso.ru) при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) ведет постоянный мониторинг всех открытых сведений о жилищном строительстве в России, осуществляемом профессиональными застройщиками. Для этого специалисты ИРСО изучают муниципальные реестры выданных разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию, проектные декларации застройщиков и многое другое. Результаты этой большой аналитической работы и передаются «Стройгазете» на эксклюзивных условиях с 2017 года. С полной версией мониторингов ИРСО можно ознакомиться на портале «Единый реестр застройщиков» (erzrf.ru).

№30 от 02.08.2019

Автор: Андрей МОСКАЛЕНКО

Болезни роста

Российским агломерациям предстоит научиться использовать свои преимущества на благо экономики и жителей

Как городская застройка и планировка влияют на экономику городов? Этому вопросу посвящено исследование, которое фонд «Институт экономики города» представил в Москве на минувшей неделе. По мнению авторов, особую актуальность данной теме придает начало реализации национальных проектов в сфере строительства и создания комфортной городской среды.

Во всем мире крупнейшие агломерации выступают лидерами экономического роста, а уровень их развития в значительной степени определяет качество экономики всего государства. В России на сегодня насчитывается 17 крупнейших агломераций с числом жителей более 1 миллиона человек, однако до сих пор недостаточно изучен вопрос о влиянии градостроительного регулирования на экономику городов. Между тем, очевидно, что градостроительная политика воздействует не только на городскую среду, но и на развитие города в целом, на стоимость экономических активов и благосостояние жителей.

Статистика показывает, что крупнейшие российские агломерации вполне оправдывают свою репутацию экономических лидеров. Здесь концентрируется значительная часть инвестиций, здесь строятся и вводятся в эксплуатацию значительные объемы жилой и коммерческой недвижимости. За последние годы жилищные условия населения в семнадцати российских мегаполисах улучшились. Средняя обеспеченность жильем возросла во всех агломерациях (кроме Московской) на 1-5 кв. метров на человека. А срок накопления средств на приобретение жилья составил в 2016 году менее трех лет в 12 из 17 агломераций, и общий тренд с точки зрения предполагаемого изменения этого показателя оценивается как позитивный.