Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

603 города в России признаны благоприятными для проживания по итогам 2022 года

Рассчитан индекс качества городской среды для 1 117 городов. Его значение составляет 192 балла. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 13,6%.

«Президентом России поставлена задача увеличить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании данных, полученных от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ.

«Когда национальный проект только начинался, среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных. Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение Индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленных целей», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

На протяжении пяти лет реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Благодаря нему благоустроено уже 22 652 общественные территории и 32 784 дворовые территории. Еще одно направление благоустройства – реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За 4 года проведено 7 конкурсов, по результатам которых отобрано 800 проектов благоустройства. Из них уже завершены 473 проекта, в стадии реализации находится еще 327.

«За этот год индекс качества городской среды вырос по ряду направлений. Инструмент помогает управленческим командам регионов не останавливаться на достигнутом, оценивать сильные и слабые стороны для актуализации вектора развития», - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Слаженная работа управленческих команд органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса, граждан приводит к положительному результату.

«Ценность Индекса в том, что он показывает реальную ситуацию с комфортностью проживания в российских городах, указывая на слабые места. Опираясь на эти данные, муниципальные и региональные власти могут устранять недостатки, повышать качество жизни людей. Мы видим, что этот механизм работает – за 5 лет доля крупных городов с благоприятной средой в стране выросла с 63% до 94%, в разы увеличилась доля комфортных малых городов», - сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Наибольшую динамику за прошедший год показали следующие города:

г. Данков Липецкая область (2022 г. – 206 баллов; +26 баллов), г. Домодедово Московской области (2022 г. – 195 баллов; +15 баллов к 2021 г.), г. Каменск-Уральский Свердловская область (2022 г. – 209 баллов; +13 баллов), г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа (2022 г. – 227 баллов; +10 баллов к 2021 г.).

«Мы убеждены, что современными и комфортными для жизни должны быть не только административные центры субъектов и крупные города, но и малые города как наиболее многочисленная группа», - сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

«Индекс качества городской среды является не только инструментом аналитической оценки качества жизни в наших городах, который отражает ключевые потребности жителей, но и эффективным механизмом, который позволяет определить направления, требующие повышенного внимания от региональных и муниципальных властей, а также синхронизации мероприятий, проводимых в рамках национальных проектов, для достижения более высоких результатов. При этом важно понимать, что проекты благоустройства, которые мы разрабатываем и реализуем ежегодно, должны быть ориентированы на создание комфорта не только в густонаселенных, но и менее крупных городах и населенных пунктах», - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Именно комплексное преобразование территорий позволяет городу развиваться, конкурировать за ресурсы и людей, которые хотят в нем жить, работать, воспитывать детей.

Марат Хуснуллин: 603 города в России признаны благоприятными для проживания по итогам 2022 года

Рассчитан индекс качества городской среды для 1117 городов. Его среднее значение составляет 192 балла. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 13,6%.

«Президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведётся активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на основании данных, полученных от субъектов Российской Федерации, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «ДОМ.РФ».

«Когда национальный проект “Жильё и городская среда” только начинался, среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных. Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленных целей», – отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

На протяжении пяти лет реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», с 2019 года он вошёл в национальный проект «Жильё и городская среда». Благодаря ему благоустроено уже 22 652 общественные территории и 32 784 дворовые территории. Ещё одно направление преобразования горсреды – реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За четыре года проведено семь конкурсов, по результатам которых отобрано 800 проектов благоустройства. Из них завершено уже 473 проекта, в стадии реализации находится ещё 327.

«За этот год индекс качества городской среды вырос по ряду направлений. Инструмент помогает управленческим командам регионов не останавливаться на достигнутом, оценивать сильные и слабые стороны для актуализации вектора развития», – подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Слаженная работа управленческих команд органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса, граждан приводит к положительному результату.

«Ценность индекса в том, что он показывает реальную ситуацию с комфортностью проживания в российских городах, указывая на слабые места. Опираясь на эти данные, муниципальные и региональные власти могут устранять недостатки, повышать качество жизни людей. Мы видим, что этот механизм работает: за пять лет доля крупных городов с благоприятной средой в стране выросла с 63 до 94%, в разы увеличилась доля комфортных малых городов», – сказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Наибольшую динамику за прошедший год показали следующие города: г. Данков, Липецкая область (2022 год – 206 баллов; +26 баллов); г. Домодедово, Московская область (2022 год – 195 баллов; +15 баллов к 2021 году); г. Каменск-Уральский, Свердловская область (2022 год – 209 баллов; +13 баллов); г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ (2022 год – 227 баллов; +10 баллов к 2021 году).

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Именно комплексное преобразование территорий позволяет городу развиваться, конкурировать за ресурсы и людей, которые хотят в нём жить, работать, воспитывать детей.

Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования

Минэкономразвития России разработало отечественное приложение для подготовки проектов документов терпланирования в регионах. Новый инструмент для ФГИС ТП позволит сократить затраты на процесс согласования с госорганами земель под застройку инфраструктуры. Приложение будет предоставляться бесплатно по запросу заказчиков проектов терпланирования. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В интерфейсе приложения учтены требования к отображению и описанию объектов на схемах терпланирования для согласования с госорганами в регионах, муниципальных районах, городских и муниципальных округов, поселений.

Также Минэкономразвития России разработало новый функционал предоставления векторных данных в личном кабинете во ФГИС ТП, позволяющий делать одновременную выгрузку всех объектов федерального, регионального и местного значения. Таким образом, субъекты РФ при подготовке генпланов и схем терпланирования смогут учитывать имеющиеся инфраструктурные ограничения и принимать обоснованные решения по выбору подходящих земельных участков под застройку в конкретном регионе. В том числе, исходя из плана мероприятий по программам социально-экономического развития регионов.

По словам экспертов, использование нового сервиса Минэкономразвития позволит сократить финансовые затраты регионов на сбор исходной информации для схем терпланирования. Ранее в среднем на сбор исходной информации для подготовки проектов документов терпланирования уходило до 3 месяцев, сейчас срок сократится до 1 дня.

При участии Минэкономразвития как «пилотный» проект разрабатывается новая схема территориального планирования Липецкой области.

«Схема содержит положения о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения. Эта информация важна как для градостроителей, так и для инвесторов, которые приходят в Липецкую область. На основе данных, полученных из федеральной государственной информационной системы территориального планирования, они смогут оценить уровень развития нашего региона и принять решение о реализации новых проектов на его территории», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Работа Минэкономразвития по совершенствованию ФГИС ТП нацелена на повышение уровня автоматизации обращения с данными для повышения качества разработки проектов документов терпланирования. Таким образом, безусловно сокращается время получения информации и облегчается доступ к ней. С другой стороны, развитие сервиса позволит получать информацию для жителей о новых объектах социальной инфраструктуры, что в свою очередь можно использовать для оценки привлекательности территории для жизни в будущем», - отмечает заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» фонда Центр стратегических разработок Илья Лагунов.

«Новость о возможности выгрузки векторных данных из ФГИС ТП – это долгожданное и весьма позитивное событие, о котором говорили в проектном сообществе многие годы. Крайне полезными выглядят также усилия Минэкономразвития по совершенствованию инструментальной базы, используемой при разработке документов терпланирования», - прокомментировал руководитель департамента территориального планирования Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Владимир Трояновский.

В Кабардино-Балкарии построят горно-обогатительный комбинат при помощи СЗПК

В конце марта текущего года заключено трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) между Минэкономразвития РФ, Кабардино-Балкарской Республикой и компанией «Эльбрусский горнорудный комбинат» (ЭГРК), которая входит в периметр Госкорпорации Ростех. В строительство рудника и горно-обогатительного комбината в городе Тырныауз Кабардино-балкарской Республики планируется вложить более 40 млрд рублей.

ЭГРК – это специализированная организация, которая создана для реализации проекта строительства ГОК в рамках комплексного проекта возобновления добычи и переработки вольфрамомолибденовых руд Тырныаузского месторождения.

Проект позволит возобновить добычу вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении, применяемых в металлургии, автомобиле- и авиастроении, нефтепереработке, оборонной промышленности и других отраслях. Объем переработки составит 1,5 млн тонн руды в год, будет создано порядка 800 рабочих мест.

«Всего при помощи СЗПК реализуется несколько десятков инвестиционных проектов. География механизма охватывает порядка 30 регионов страны. Отраслевой срез достаточно разнообразен, ведь СЗПК доступен для широкого круга инвесторов. Минимальный порог вложений для заключения СЗПК не превышает 200 млн рублей. Такой объем инвестиций позволит заключить соглашение на уровне субъекта РФ и стабилизировать региональное законодательство. С 750 млн рублей фиксируются федеральные нормативно-правовые акты: налоги, условия землепользования, градостроения и другие», – сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов. Он подчеркнул, в заключении соглашений заинтересованы не только инвесторы, но и регионы. Ведь проекты реализуют исключительно за частные средства.

Еще одно преимущество СЗПК – компенсация инфраструктурных затрат – позволяет быстрее выйти в плюс. Механизм также допускает возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Напомним, работа над совершенствованием механизма СЗПК ведется под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляется рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Все новые заявления теперь принимаются в электронном виде через государственную информационную систему «Капиталовложения». Разработчиком и оператором ГИС является ФНС России при методологической поддержке Минэкономразвития.

Весенний призыв: В армию наберут 147 тысяч солдат-срочников

Юрий Гаврилов

В минувшую субботу в России начался весенний призыв в армию. Старт этой кампании дал Указ президента РФ N 220 от 30 марта.

Документ небольшой. Но в нем есть ответы на несколько главных вопросов, связанных с предстоящим набором молодых людей на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые ведомства страны, где воинская обязанность предусмотрена действующим законодательством.

Прежде всего, весенний призыв пройдет в привычные для россиян сроки: с 1 апреля до 15 июля. Переносов на более позднее время, как это случилось прошлой осенью из-за организованной в тот период частичной мобилизации, не будет.

В строй призовут граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих отсрочки от военной службы.

Анонсированное ранее изменение нижней и верхней возрастных планок (с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет) планируют поэтапно начать в России с будущего года. Предполагается, что переходный период продлится до 1 января 2026 года.

По указу президента этой весной и летом уйдут служить 147 тысяч новобранцев. Одновременно уволят в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, время службы которых истекло.

Напомним, что данный срок исчисляется 12 месяцами. Никаких его корректировок пока не предвидится. Что касается масштабов нынешнего призыва, то он несколько больше осеннего. Точнее говоря, на 27 тысяч человек.

Накануне солдатского призыва председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что весенняя призывная кампания не затронет призывников из четырех новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Картаполов также сказал, что новобранцев весны-2023 не будут отправлять служить на территорию данных субъектов РФ. Причина очевидна - там проводится специальная военная операция. А к участию в ней привлекают только военнослужащих-контрактников, мобилизованных и добровольцев.

О других особенностях весеннего призыва в армию рассказал начальник управления организационно-мобилизационного главка Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Прежде всего он постарался успокоить будущих солдат и их родственников. "Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции", - заявил Цимлянский в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, всех новобранцев распределят по воинским частям, расположенным на территории России. Треть из них направят в так называемые "учебки", где парни до пяти месяцев потратят на освоение современной военной техники и получат военно-учетную специальность.

"По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска", - объяснил контр-адмирал.

Пополнение ждет все виды и рода Вооруженных сил. Но, как сказал Цимлянский, традиционно наибольшее количество новобранцев распределят в Сухопутные войска и Военно-морской флот.

Он заверил: в планах Генштаба нет второй волны мобилизации. "Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", - сообщил Цимлянский.

Кроме того, значительно увеличилось количество людей, решивших добровольно пойти в армию контрактником. Для их своевременного оформления Минобороны России расширило сеть пунктов отбора в военные профессионалы и нарастило число инструкторов для работы с кандидатами в армейские профи.

Эта деятельность, по словам контр-адмирала, осуществляется в тесном взаимодействии с органами госвласти субъектов РФ.

Цимлянский подробно остановился на некоторых нововведениях, которые с нынешнего года будут сопровождать как сами призывные кампании, так и военно-учетные процедуры.

Представитель Генерального штаба рассказал, что сейчас в стране завершается первоначальная постановка граждан на воинский учет. Ее в военных комиссариатах страны ведут с 1 января. В течение трех месяцев специалисты определяли количественные и качественные характеристики молодых людей, которых необходимо вызвать в комиссариаты в рамках призывных мероприятий.

В военкоматы приглашали юношей 2006 года рождения, которым в 2023-м исполняется 17 лет. Когда у них день рождения - в январе или в декабре - тут существенной роли не играет.

Важно пояснить, что речь идет не о тех парнях, кто этой весной-летом отправится в строй. А о юношах, которых в военкоматах впервые ставят на воинский учет в 17-летнем возрасте.

Сама такая постановка осуществлялась в новом формате. "Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях", - объяснил контр-адмирал Цимлянский.

Он сказал, это стало возможным благодаря оснащению военных комиссариатов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны России, а также подключением к сети "Интернет".

Всего в военные комиссариаты, по словам контр-адмирала, прибыли и были поставлены на воинский учет более 700 тысяч юношей.

Начальник управления организационно-мобилизационного главка Генштаба добавил, что в военно-учетной работе учли положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации.

Тогда, напомним, было немало россиян, которые, не дожидаясь оповещения, самостоятельно через портал госуслуг сообщали о своем желании принять участие в СВО и приходили служить добровольцами.

Кого не хватает на стройках? Владимир Ресин о решении кадрового вопроса в отрасли

Отраслевая стратегия развития предусматривает значительное сокращение инвестиционно-строительного цикла, а также кратный рост объемов выполненных работ. Для реализации этих задач принимаются меры по развитию импортозамещения, поддержке застройщиков, индустрии стройматериалов и спроса на жилье. Однако все эти решения окажутся неэффективными, если их некому будет воплощать в жизнь. О состоянии рынка труда в отрасли и возможных способах «закрыть» пресловутый кадровый вопрос «Стройгазете» рассказал депутат Госдумы РФ, заслуженный строитель РСФСР Владимир РЕСИН.

Владимир Иосифович, каков, по вашим оценкам, сегодня дефицит строительных кадров?

По расчетам Минстроя России, двум смежным отраслям — строительству и ЖКХ — сегодня не хватает свыше 260 тыс. работников. Но если посмотреть на среднесрочную перспективу, то, на мой взгляд, отечественному стройкомплексу не хватает примерно полмиллиона человек, чтобы закрыть все требуемые вакансии.

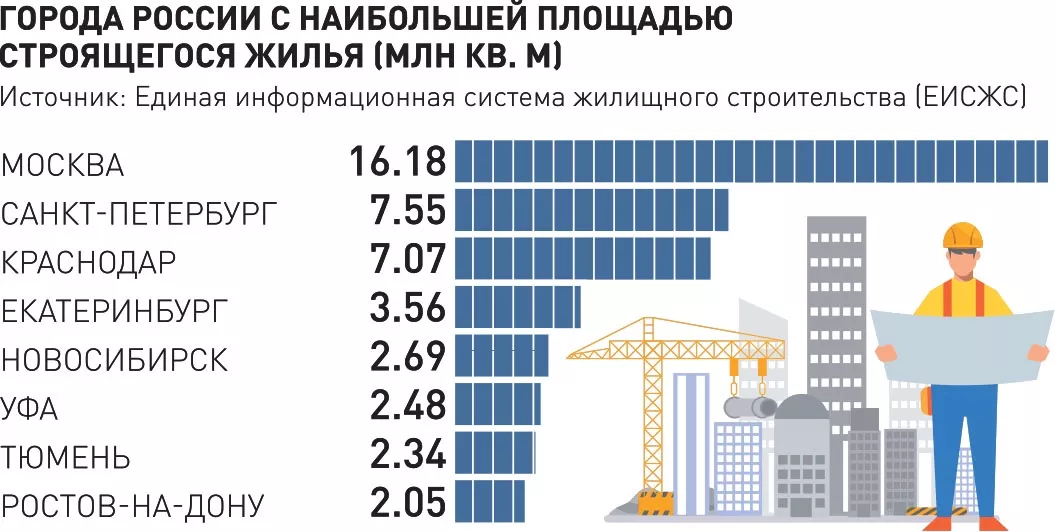

Такая оценка связана с целым рядом факторов, включая увеличение объемов строительства жилья в стране и постепенный выход к 2030 году на ежегодные показатели в 120 млн новых «квадратов». Кроме того, сейчас идет активное внедрение механизма комплексного развития территорий (КРТ), а значит, вся сопутствующая инфраструктура должна возводиться темпами, опережающими жилищное строительство.

Каков прогноз — в будущем потребность в строителях будет возрастать?

Безусловно, косвенно об этом говорят и планы правительства по интенсификации отрасли. Например, в прошлом году в России в строительстве работали 6,5 млн человек, а к 2030 году их должно быть уже 8 млн. Но для того, чтобы обеспечить такой рост, нам нужны дополнительные меры поддержки профессионального образования, включая повышение оплаты труда и привлечение в отрасль новых кадров.

А в чем причины нехватки рабочих рук?

Это не одномоментное явление — дефицит кадров нарастал постепенно. Причинами, обострившими ситуацию, безусловно, стали и пандемия, и то, что молодые люди, закончив обучение, не работают по специальности. Так, по статистике, только 41% выпускников идут работать по профессии. Сказывается разрыв между ожидаемой заработной платой и ее фактической суммой. Кроме того, у нас все еще недостаточно финансирования для профессионального образования, подготовки и переподготовки новых кадров.

Замечу, что уже к концу 2020 года дефицит работников в строительстве составлял около 200 тыс. человек. Здесь свою роль сыграли и кризис, и сокращение производства, а также довольно низкая оплата труда, что отпугивает опытных специалистов, которые ищут новые возможности. Это надо срочно исправлять, в том числе и законодательно, что сегодня и делается одновременно по разным направлениям отрасли.

Помимо прочего, нельзя также забывать и о том, что на новых территориях сейчас развернулась масштабная стройка. Правительство намерено быстро, всего за два-три года, восстановить разрушенное. А такие объемы, безусловно, требуют большего количества работников.

А кто требуется больше всего?

Наблюдается недостаток многих специальностей, но в первую очередь нам нужны электрогазосварщики, бетонщики, монтажники технологических трубопроводов, плотники, арматурщики, кровельщики. Дефицит этих рабочих профессий на стройплощадках Москвы и Санкт-Петербурга составляет сегодня от 40% до 50%. В то же время нам не хватает также 60-70 тыс. операторов стройтехники, особенно с учетом масштабных строек в новых субъектах РФ. И конечно, всегда нужны монолитчики, каменщики и отделочники.

Хочу заметить, что помимо рабочих рук кадры нужны и при подготовке градостроительных решений, территориальном планировании и градостроительном зонировании, при выполнении изыскательских работ и в архитектурно-строительном проектировании, в том числе с использованием цифровых технологий. Кроме этого, нужны кадры и в сфере фундаментальной строительной науки, а специалистов такого уровня невозможно подготовить быстро.

И это далеко не полный перечень требующихся отрасли специалистов по самым разным направлениям градостроительной деятельности.

В последнее время все чаще стали звучать голоса о возможном проведении частичной амнистии мигрантов. Вы поддерживаете такую инициативу?

Я двумя руками «за», чтобы была проведена амнистия для тех, кто был депортирован за нарушение миграционного режима. Не секрет, что до пандемии на стройках работали в основном приезжие. Многие из них затем из-за ковидных ограничений были вынуждены покинуть страну, но впоследствии не смогли вернуться. Заметьте, мы говорим только о тех, кто нарушил административные правила: не подал вовремя документы, не выехал вовремя и т. п. Ни о какой амнистии людей, совершивших уголовные преступления, речи не идет.

Так, например, лишь за нарушение миграционного законодательства из страны было депортировано около полумиллиона граждан Таджикистана — в том числе и строителей. Надо сказать, что и в Узбекистане тоже умеют работать, мы убедились — они хорошие каменщики и монолитчики. Я встречался с послом Республики Узбекистан Ботиржоном Асадовым, и мы обсуждали возможность привлечения их рабочих к строительству храмов в Москве. Кстати, даже группа компаний «ПИК», один из лидеров по объемам строительства социального жилья и домов по реновации, наняла узбекских специалистов для работы на своих стройплощадках.

Насколько это позволит решить проблему?

По приблизительным подсчетам, амнистия мигрантов пополнит российский рынок труда на несколько десятков тысяч, а возможно, даже на 200 тыс. рабочих. Конечно, это не закроет все кадровые потребности, но, тем не менее, на отрасли скажется позитивно. Кроме того, что это своего рода элемент сотрудничества со странами ближнего зарубежья, это еще и экстренная мера, принимаемая для того, чтобы темпы и объемы строительства оставались на прежнем уровне и могли затем планомерно расти.

Позволю себе напомнить: когда я руководил стройкомплексом Москвы, у нас в течение 20 лет работали в общей сложности около миллиона строителей. Программа, которую мы делали, была меньше той, которая сегодня выполняется в столице. Но даже тогда людей не хватало. Решались эти проблемы разными путями, в том числе и за счет иностранной рабочей силы.

Замечу, в свете последних договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, я не исключаю возможного увеличения количества рабочих из Китая на наших стройках — такой опыт у нас тоже есть.

Какие еще меры могут позволить восполнить этот дефицит?

В первую очередь, нам нужно мыслить масштабнее, на перспективу. Повышать престиж работы в строительстве; гарантировать справедливую оплату труда за тяжелый, прошу заметить, и ответственный труд; создать центры подготовки специалистов низшего звена; предложить переподготовку людям, которые хотят сменить работу и иметь перспективы дальнейшего образования и карьерного роста.

Стоит заметить, что в Москве, на базе НИУ МГСУ, а также других столичных профильных вузов этому активно способствует деятельность Департамента градостроительной политики города: созданы и работают центры переподготовки и повышения квалификации специалистов отрасли, проводятся мастер-классы. Крупные московские компании организуют специалитеты с возможностью практики для студентов и молодых специалистов среднего и высшего звена на своих строящихся объектах.

Надо помнить, что строительство сегодня — это использование современных технологий для сокращения сроков и повышения качества строительства. И без участия квалифицированных специалистов здесь не обойтись.

Есть еще один очевидный способ решения кадровой проблемы — это привлечение рабочих из российских регионов. Я считаю, нам обязательно нужно идти в этом направлении. Только так мы устраним зависимость от иностранной рабочей силы (ИРС) и создадим полностью самодостаточный и независимый от любых форс-мажоров строительный комплекс.

К этому также примыкает идея нанимать в строительную отрасль больше женщин. Многие помнят, что в советское время женщина на стройке была привычным делом: например, бригады маляров-штукатуров, отделочниц, да и образ крановщицы вполне близок нам. Уверен, строительная отрасль может предложить рабочие места и достойную оплату труда женщинам. Лично я считаю, что женщины выполняют определенные отделочные работы более качественно и внимательно.

А есть уже положительный опыт работы в восполнении тотального кадрового дефицита?

Посмотрите, как решают эту проблему мэр Москвы Сергей Собянин и столичный стройкомплекс. У них комплексный подход: это и специалисты из других регионов России, и привлечение ИРС, и оперативная подготовка в Москве новых профессиональных кадров, и создание крупными строительными корпорациями и предприятиями стройиндустрии социальных лифтов для своих сотрудников, и формирование новых профессиональных династий.

Надо заметить, что такие же процессы под патронажем федерального профильного ведомства идут и в других российских регионах. Например, Минстрой России открыл кадровые центры в Донбассе для подготовки строителей. Сейчас там ведется активная работа по обучению и переподготовке людей, желающих сменить направление деятельности и работать в стройотрасли.

260 тыс. работников не хватает сегодня российскому стройкомплексу, из них свыше 170 тыс. в сфере строительства и 90 тыс. — в ЖКХ

Авторы: Антон МАСТРЕНКОВ

Номер публикации: №11 31.03.2023

Прямая вверх: лифтостроители нарастят выпуск продукции

На прошлой неделе под эгидой Евразийской лифтовой ассоциации (ЕЛА) состоялось расширенное совещание по вопросам дальнейшего развития лифтовой отрасли. В его работе приняли участие представители Минстроя России и других профильных министерств, финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», а также менеджеры основных заводов — изготовителей лифтов и лифтового оборудования из России и ближнего зарубежья. По итогам мероприятия был согласован набор инициатив, реализация которых увеличит темпы обновления лифтового парка в жилом секторе.

Центры прибыли

Как заявил в начале совещания президент ЕЛА Олег Никандров, в настоящее время лифтовая отрасль столкнулась с рядом проблем. Ограничения, связанные с поставками оборудования и комплектующих, необходимость импортозамещения, снижение финансирования регионами программ капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), а также уход зарубежных производителей — все эти факторы привели к падению загрузки ведущих отечественных производителей, что, в свою очередь, отражается на темпах обновления лифтового парка в стране.

Сейчас острота вопроса только нарастает, так как до 2025 года требуется заменить около 85 тыс. лифтов (из них 61 700 с уже истекшим сроком службы в 25 лет, плюс 23 700 тех, у которых данный срок вскоре истечет). При этом только в 22 субъектах РФ в планы по капремонту включены все лифты, требующие замены. В большинстве регионов не планируется заменить большую часть изношенных лифтов, около 50 тыс. лифтов не попало в программы капремонта на ближайшие годы.

Между тем, с начала текущего года аукционы по замене лифтов в МКД состоялись только в 31 регионе. Заключены контракты всего на 4 836 лифтов, причем 2 400 из них — это один контракт Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) с Нижегородской областью. Но лифты, напомнил Олег Никандров, нужны и для новых домов, так как около 80% из 9 500 строящихся МКД имеют высотность в шесть и более этажей.

Эта проблематика находится в фокусе внимания российского правительства и профильных структур. Как заявил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, сейчас рассматривается целесообразность ряда мер поддержки добросовестных участников рынка, например, через программы факторинга, защиту интересов отечественных производителей, прямые закупки регионами лифтов у российских предприятий. «Производители должны быть центрами прибыли, которую они смогут направить на развитие, выплату зарплат и социальную поддержку сотрудников», — считает он.

А пока меры поддержки лифтовиков не приняты, производители договариваются с регионами самостоятельно — на условиях, которые позволяют загрузить мощности. В этой связи позитивным является опыт Нижегородской области. Благодаря тому, что в начале года ЩЛЗ предоставил этому региону рассрочку на пять лет, там удалось резко увеличило показатели замены лифтов. Сейчас внедрить у себя аналогичный механизм намерены 11 других субъектов РФ, в том числе Ростовская, Волгоградская и Тюменская области.

Также предполагается создать Единый реестр лифтов на базе Единой информационной системы жилищного строительства. Это обеспечит прозрачный процесс замены лифтов по всей территории России, доступ к сведениям о лифтах в режиме реального времени. Информация реестра позволит анализировать состояние лифтов и составлять планы их замены.

Присмотреться к импорту

Осенью прошлого года российские лифтовики опасались, что на рынок хлынут лифты китайского и турецкого производства. Пока этого нет, констатировал Олег Никандров, хотя динамика роста импорта наблюдается.

По данным Единой лифтовой информационно-аналитической системы (ЕЛИАС), в прошлом году доля импортных лифтов среди запущенных в эксплуатацию выросла до 33,4% (годом ранее было 25%). Однако большей частью это лифты из Белоруссии, прежде всего — Могилевского лифтового завода, поэтому увеличение импорта пока беспокойства не вызывает. Поставки лифтов из Китая выросли в полтора раза, но в целом заняли лишь 8,8% рынка, из Турции увеличились втрое, но не превысили 3%. Лишь 86 лифтов (0,22%) были привезены из Кореи, один лифт из Узбекистана.

В то же время качество импортных лифтов нуждается в дополнительном мониторинге. Как рассказал первый вице-президент Национального лифтового союза (НЛС) Алексей Захаров, имеется информация, что реальный гарантированный срок службы изготовленных в Китае лифтов составляет не более 14 лет. Однако при сертификации их для поставок в Россию появляется срок в 25 лет. «Возникает ситуация обмана потребителя», — считает представитель НЛС.

Подобные опасения небезосновательны. Ранее аналогичные несовпадения «ожиданий и реальности» имели место и с другой промышленной продукцией из Поднебесной. В Минпромторге РФ в курсе этих проблем. «О лифтах недавно поступила такая информация, мы включились в работу», — заверил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения министерства Иван Трощенков, добавив, что обсуждается и вопрос повышения таможенных пошлин на лифты из этой страны. Поддержать комплексно Лейтмотивом во время совещания прозвучала тема развития отечественных технологических возможностей. Успешный опыт внедрения новаций уже имеется на ряде заводов. Так, при поддержке «ДОМ.РФ» ЩЛЗ завершил первый этап глубокой модернизации, автоматизации и цифровизации производственных процессов. На предприятии начат выпуск высокоскоростных лифтов для эксплуатации в высотных зданиях (до 40 этажей включительно). В планах щербинцев запуск собственного производства безредукторных лебедок (пилотный выпуск состоится уже в этом году), создание современной станции управления всеми типами лифтов с распределенными центрами обработки данных (первая опытно-промышленная партия появится в 2024-м) и разработка новых моделей узлов безопасности (ловители и натяжное устройство, ограничители скорости и т. д.).

Этот позитивный пример доказывает, что при условии комплексной господдержки лифтостроение готово выйти на новый технологический уровень и существенно нарастить выпуск продукции. Вместе с тем, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов напомнил участникам совещания, что за последние годы государством была оказана поддержка лифтостроительной отрасли в размере более 330 млн рублей. В основном это было субсидирование затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Александр ЛОМАКИН, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

«Чтобы производители лифтового оборудования могли перестраиваться, максимально локализовать производство, им нужно понимать свою загруженность. Координируем эти действия, для того чтобы максимально переходить на прямые долгосрочные контракты с производителями»

Виталий МУТКО, генеральный директор «ДОМ.РФ»:

«Перед лифтовой отраслью стоит важная задача: в течение двух лет необходимо заменить все устаревшие лифты в стране. Это вопрос безопасности людей. Современные подъемники нужны и в новостройках. Общими усилиями наших производителей отрасль способна обеспечить регионы и застройщиков достаточным объемом отечественного оборудования»

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №11 31.03.2023

Каждому — по потребности: новое жилье должно стать доступным всем гражданам

Обеспечение доступности жилья для граждан стало темой круглого стола, проведенного в конце марта в Совете Федерации (СФ) РФ. Открывая заседание, заместитель председателя Комитета СФ РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин отметил, что помимо достаточности предложения на рынке жилья на его доступность существенное влияние оказывают развитие в стране ипотечного кредитования и альтернативных инструментов покупки, обеспеченность строительного комплекса необходимыми стройматериалами по приемлемым ценам и т. д. Участники мероприятия дополнили его определение доступности жилья своими предложениями. В частности, по мнению руководителя аналитического центра финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга, она зависит, с одной стороны, от доходов населения и, с другой стороны, от стоимости недвижимости. Поэтому, чтобы обеспечивать ее доступность, наряду с увеличением предложения жилья надо одновременно смотреть за спросом на него.

В том, что увеличение объемов ввода квадратных метров жилья вовсе не означает одновременный рост его доступности, убеждает доклад аудитора Счетной палаты (СП) РФ Натальи Труновой, которая обратила внимание на то, что активное жилищное строительство в России сопровождается ростом цен — более чем вдвое с начала 2019 года. Во многом по этой причине коэффициент доступности жилья (КДЖ) впервые за последние 10 лет превысил 4, тогда как ранее составлял 3,2-3,3. Но здесь надо иметь в виду, что критерии оценки доступности жилья могут быть разными. Так, КДЖ от фонда «Институт экономики города» показывает, за сколько лет домохозяйство из трех человек сможет накопить средства для покупки квартиры площадью 54 «квадрата» при условии сбережения всех своих годовых доходов. А вот Минстрой России, оценивающий уровень доступности жилья в рамках нацпроекта, считает, что этот показатель в первую очередь отражает доходы граждан и возможность за счет них приобретать недвижимость. Но суть наметившейся тенденции к снижению доступности жилья от этого не меняется.

Трудный вопрос

Дискуссия за круглым столом выявила пути повышения доступности жилья для граждан с различным уровнем доходов — от малоимущих до крепко стоящих на ногах. Разумеется, прежде всего необходимо помочь тем, кто не может себе позволить взять кредит на новую квартиру. «На текущий момент в значительной степени, к сожалению, проседает развитие рынка арендного жилья. «ДОМ.РФ» имеет успешный опыт реализации проектов строительства арендных домов, но их точечное появление в ряде регионов не способно переломить ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся в этом граждан, в первую очередь малообеспеченных, для которых ипотека как инструмент решения жилищного вопроса является недоступной», — задал тон обсуждению этой темы Дмитрий Кузьмин. При этом он подчеркнул, что в России отсутствуют цивилизованный рынок арендного жилья и помощь со стороны государства застройщикам, осуществляющим строительство домов для найма. «Меры поддержки в данном случае могли бы быть самыми разными: от безвозмездного предоставления земельных участков, кредитов по льготным ставкам до различных налоговых преференций», — считает сенатор.

О том, что обеспечение жильем граждан, не имеющих возможности приобрести его посредством ипотеки, является одним из самых сложных вопросов, решением которых сейчас занимается Минстрой России, рассказала исполняющая обязанности директора департамента жилищной политики ведомства Анна Апполонова. По ее словам, несмотря на введение в 2014 году в Жилищный кодекс РФ статьи «Наемный дом», их строительство распространения так и не получило. Хотя во многом благодаря появлению этого нормативно-правового акта стало возможным строить наемные дома в рамках расселения аварийного жилья, кроме того, на их возведение удалось распространить механизм инфраструктурных облигаций. «Мы, конечно, понимаем, что для граждан с невысоким уровнем дохода необходимо это направление развивать», — заявила она. Так, сейчас министерство совместно с «ДОМ.РФ» и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает законодательные инициативы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности строительства наемного жилья, в том числе через механизм ГЧП. Также рассматривается возможность внесения поправок в жилищное законодательство, с тем чтобы изменить критерии наемных домов социального использования.

Анна Апполонова напомнила, что по итогам прошлогоднего Восточного экономического форума глава государства поручил правительству вместе с «ДОМ.РФ» и руководителями субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), обеспечить строительство в ДФО арендных домов в целях предоставления не менее 10 тыс. жилых помещений в таких объектах по социальным договорам найма. При этом плата за них должна быть существенно ниже рыночной за счет субсидий, предоставляемых из регионального и федерального бюджетов. Сейчас Минстрой совместно с Минвостокразвития, Минфином и «ДОМ.РФ» прорабатывает механизм решения этого вопроса. В частности, обсуждается возможность выделения на эти цели средств Фонда национального благосостояния России, а также поддержки дальневосточных застройщиков. Большая работа предстоит и по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года в части утверждения и реализации программы предоставления работникам организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) наемного жилья на льготных условиях. Это предусматривает как возведение такого жилья, так и приобретение его на стадии строительства в высокой степени готовности, а также софинансирование данной программы за счет ассигнований федерального бюджета, в том числе в части, касающейся субсидирования расходов по оплате жилого помещения.

О запуске специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК говорила и Наталья Трунова. По ее мнению, надо увеличить именно бюджетные инвестиции в строительство наемного жилья государственной собственности для предоставления его гражданам, которые не имеют возможности взять ипотеку или не рассматривают ипотеку как приемлемый механизм улучшения жилищных условий. С предложением аудитора СП РФ трудно не согласиться. Понятно, что сейчас есть острая необходимость начать строительство жилья для работников ОПК, ставка аренды для которых будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за это жилье возьмет на себя государство. Но не менее важно так же оперативно приступить к массовому строительству наемных домов и для граждан, обеспеченность которых гораздо меньше, чем работников ОПК.

Другой формат

Весьма актуальным было и предложение Натальи Труновой постепенно перейти от измерения показателей обеспеченности граждан жильем в квадратных метрах к более детальному учету и вести мониторинг семей, проживающих в стесненных условиях. Такой мониторинг можно вести по группам семей, проживающих, например, менее чем на 10, 18, 25 «квадратах», и при этом формировать по отношению к данным категориям новые механизмы, в том числе «затачивать» под конкретные группы населения семейную ипотеку. Аудитор СП РФ считает, что в ходе развития льготной ипотеки должны максимально поддерживаться семьи с детьми. Если такой подход в конце концов возобладает, то совсем другой станет и площадь квартир в новостройках. Наталья Трунова напомнила, что согласно опросу ВЦИОМ, который проводился по заказу «ДОМ.РФ», идеальная квартира для российской семьи — это двух-трехкомнатное помещение площадью 55-70 «квадратов» в доме до 12 этажей. Однако в настоящее время в строящемся жилье более половины квартир — «однушки». Впрочем, она отметила, что есть регионы, в которых соблюдается баланс между запросами граждан и интересами застройщиков, а доля трехкомнатных и многокомнатных квартир составляет больше 20%. Таких субъектов РФ пока немного — это Республика Карелия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, но к ним постепенно подтягиваются и другие.

Своим мнение на этот счет поделился и заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов, отметивший, что с апреля 2022 года по настоящее время в его регионе наблюдается снижение потребительского спроса на жилье. По данным ЦБ РФ, в 2022 году воронежцам было выдано 19 тыс. ипотечных кредитов, что составляет 65% к аналогичному периоду 2021 года. Поэтому своей ключевой задачей, помимо государственного инвестирования в жилищное строительство, руководство области считает изменение архитектурных и градостроительных решений. К решению этой задачи в регионе на всех этапах сопровождения и согласования проектной документации, подготовки комплексных проектов застройки привлечено профессиональное архитектурное сообщество. При реализации таких проектов внедряется авторский архитектурный надзор.

Пока же, по словам Константина Кузнецова, рынок переполнен однокомнатными квартирами, тогда как потребитель готов платить за улучшение своих жилищных условий, но предложений в регионе маловато. «Уверен, что в ближайшее время мы сможем качественно изменить потребительский спрос, предлагая жилье совершенно нового образца. Понятно, что любая семья, даже с небольшим доходом, постепенно улучшает свои жилищные условия: берет кредит по различным ипотечным программам, из «однушки» переезжает в «двушку», потом в «трешку» и впоследствии мечтает жить в ином формате. Мы сейчас озабочены тем, чтобы в ближайшее время обеспечить спрос, создавать именно такое, иного качества жилье», — заверил зампредседателя областного правительства.

Дмитрий КУЗЬМИН, заместитель председателя Комитета СФ РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

«Обеспечение доступности жилья можно рассматривать как первоочередную социально-экономическую задачу»

51,7% составлял, по данным Минстроя России, уровень доступности жилья в 2021 году. Однако по итогам прошлого года было зафиксировано его небольшое снижение

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №11 31.03.2023

Валерий Фальков: повышение качества инженерного образования невозможно без участия общеобразовательной школы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял участие в итоговом заседании коллегии Минпросвещения России. Среди приоритетных задач глава ведомства отметил подготовку инженерных кадров и развитие педагогических вузов.

В начале своего выступления Валерий Фальков поблагодарил коллег за проделанную совместную работу и обозначил цели на 2023 год.

«Повышение качества высшего инженерного образования немыслимо без совместной работы с коллегами из Минпросвещения России. Поэтому сегодня мы завершаем разработку специальной программы на стыке высшей и общеобразовательной школ, посвященную развитию у ребят интереса к таким предметам, как физика, математика, химия, биология и информатика. Активная подготовка школьников — одна из приоритетных наших совместных задач в 2023 году. И действовать необходимо системно и последовательно», — подчеркнул Министр.

Отметим, что Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России также создает на базе общеобразовательных школ инженерные классы. В 2022 году в 23 субъектах открылось 126 таких специализированных классов по профилю авиа- и судостроения. В них обучаются около 3 тысяч детей.

Инженерные классы призваны сделать переход из школы в вуз более плавным и осмысленным, во время обучения детей готовят к вступительным испытаниям. К образовательному процессу подключились университеты и профильные промышленные предприятия.

Также Валерий Фальков рассказал об участии педагогических вузов в государственной программе по развитию университетов «Приоритет 2030».

«Задачу по подготовке педагогических кадров мы решаем на протяжении многих лет и будем двигаться дальше. В прошлом году мы успешно сотрудничали с Минпросвещения в рамках программы «Приоритет 2030». Ее участниками стали три педагогических вуза ведомства, каждый из которых получил гранты по 100 млн рублей. Эти средства вузы могут направить на создание новых лабораторий, апробации интересных методик, в том числе преподавания, развития академической мобильности, привлечения талантов», — сказал глава Минобрнауки России.

Также в 2022 году стартовал дальневосточный трек программы, в который вошел Благовещенский государственный педагогический университет. В 2023 году каждый вуз-победитель дальневосточного трека получит господдержку в размере 71,25 млн рублей.

Программа «Приоритет 2030» предоставляет беспрецедентную поддержку вузам, благодаря которой они могут повысить свой научно-образовательный потенциал.

Минстрой России обсудил вопросы обеспечения прав дольщиков в ДФО

Дополнительные мероприятия для решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков обсудил на заседании совета Дальневосточного федерального округа замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, прошедшего во Владивостоке под руководством Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По поручению Президента России Владимира Путина объекты-долгострои были включены в Единый реестр проблемных объектов Единой информационной системы жилищного строительства (ЕРПО ЕИСЖС). Были утверждены на уровне регионов мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

«На территории ДФО с начала 2022 года количество объектов, размещенных в Едином реестре проблемных объектов, сократилось на 58 домов, в том числе на 5 – с начала 2023 года. «На текущий момент в ЕРПО находится 31 объект, расположенный в 5 регионах ДФО: Амурская область, Хабаровский и Приморский края, Республики Бурятия и Саха (Якутия)», - сказал замминстра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и добавил: - Минстрой России ежедневно мониторит ситуацию, отражаемую в ЕИСЖС и видит переносы по проектным декларациям. Все, что было перенесено с 2022 на 2023 год и все, что декларируется в текущем году должно быть введено в эксплуатацию. Нельзя допустить переноса сроков».

Юрий Трутнев также отметил, что «есть возможность до конца текущего года решить вопрос по обманутым дольщикам на Дальнем Востоке». «Такая задача губернаторам поставлена, и важно, что все они подтвердили возможность её реализации», – подытожил он.

В пяти дальневосточных регионах (Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморье, Хабаровском крае) созданы региональные Фонды защиты прав граждан-участников долевого строительства, в Амурской области необходимость создания такого фонда отсутствует.

В прошлом году были решены вопросы по 34 объектам в пяти регионах (в Бурятии – 16, Якутии – 4, Забайкалье – 4, Приморье– 4, Хабаровском крае – 6). В Забайкальском крае мероприятия, предусмотренные утверждённым планом-графиком, завершены в полном объёме.

Наибольшее количество недостроенных домов остается в Хабаровском крае (14), Республике Бурятия (7), Приморском крае (5).

По 8 (из 31) домам-долгостроям в ДФО используются механизмы публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - приняты решения о завершении строительства данных объектов. Еще 11 объектов находятся на рассмотрении Фонда, решение по ним пока не принято.

По 12 (из 31) домам-долгостроям применяются механизмы субъектов округа (предоставление инвесторам компенсационных земельных участков без проведения торгов при условии завершения строительства долгостроев выкупа требований пострадавших граждан, предоставления денежных выплат). Сроки реализации соответствующих мероприятий определены по 9 объектам из 12 (в Республике Бурятия – 5 объектов, Амурская область – 2 объекта, Приморский край – 1 объект, Хабаровский край – 1 объект).

С целью недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, органами исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, проводится анализ ежеквартальной отчетности, графиков реализации проектов строительства и размещенных застройщиками проектных деклараций, по результатам осуществляется выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Хроника СВО: Артемовск близок к окружению российскими силами

Юрий Гаврилов

Две важные новости, касающиеся как специальной военной операции, так и стартующего 1 апреля весеннего призыва в армию, сообщил вчера председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в четырех новых российских субъектах - Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях - этой весной и летом набор солдат-срочников не будут проводить вообще. Кроме того, призывников не станут направлять для службы в эти регионы РФ, как выразился депутат, "до особого распоряжения".

Картаполов объяснил, почему принято такое решение. "Причины понятны. Там идет специальная военная операция. Им там нечего делать, - заявил депутат. - Когда наступит нормальная обстановка, тогда мы вернемся к вопросу о возможности призыва из этих регионов".

Между тем достаточно оптимистичные новости пришли вчера с одной из важнейших точек на карте СВО - из Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала сказал, что совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении этого города. Все ведущие туда дороги уже находятся под огневым контролем российских сил.

Попавший в Артемовске в плен Андрей Кривозуб из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщил на допросе, что для доставки местному гарнизону резервов и боекомплекта украинское командование вынуждено использовать подземные коммуникации - они тянутся до Часов Яра. Тем не менее боеприпасов и поддержки все равно не хватает. Кривозуб признался, что в том числе по этой причине солдаты из его разведроты решили сдаться россиянам.

Этим бойцам, считай, повезло - остались живыми. А множеству их сослуживцев киевский режим уготовил иную участь. Сводки потерь ВСУ в районе Артемовска множатся день ото дня. Если ранее с мест сообщали, что в среднем здесь украинские подразделения порядка 200 человек в сутки, то сейчас цифры выросли до 500. Это потери как санитарные, так и безвозвратные.

Тем не менее украинское командование все еще не теряет надежды разблокировать Артемовск. Для чего в качестве своеобразной скорой помощи бросает в бой свои элитные подразделения, в том числе профессиональные диверсионно-разведывательные группы. По отличительным признакам можно понять, что диверсанты относятся к силам специальных операций ВСУ.

По оценке врио главы ДНР, есть четкое продвижение российских сил на Марьинском направлении. "Красно-Лиманское направление более сложное. Но тем не менее мы видим там определенное улучшение позиций", - заявил Денис Пушилин. Он добавил, что на Угледарском направлении наши войска успешно отражают попытки противника контратаковать.

А вот что вчера сообщили с линии боевого соприкосновения российские военные. Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что на Красно-Лиманском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поразили 220-мм термобарическими снарядами три опорных пункта ВСУ.

"В течение дня на Купянском направлении вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной мехбригады и 103-й и 105-й бригад теробороны.

Также сорвана ротация подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Молчаново", - проинформировал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Обобщенную картину дня представил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В его докладе обращают на себя внимание заметно возросшие суточные потери ВСУ в личном составе - около 600 военнослужащих и солидный перечень пораженных объектов противника.

Генерал, в частности, рассказал, что у Гребенниковки в Сумской области была уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Около Ольговки на Херсонщине - склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны.

А у Зализничного в Запорожье удар пришелся по хранилищу топлива 102-й бригады теробороны.

"Средствами ПВО в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - доложил генерал Игорь Конашенков.

Кроме того, были перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США.

Под Новоандреевкой и Зеленым Гаем в ДНР наши военные сбили еще два вражеских беспилотника.

Татьяна Москалькова: международная система прав человека рухнула

Институт уполномоченного по правам человека в России в 2022 году полностью перестроил всю работу – были запущены "горячая линия", интернет-приемная, мобильные рабочие группы, которые работали с прибывающими на территорию РФ беженцами из ДНР, ЛНР, Украины, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В интервью агентству омбудсмен также рассказала о совместной работе с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом по воссоединению семей с детьми и обмену списками, о демонтаже международной системы защиты прав человека и об обращениях от россиян в местах лишения свободы. Беседовала Назигуль Жусупова.

– Уважаемая Татьяна Николаевна, спасибо большое, что уделили время на наше интервью. Для начала расскажите, как изменилась система защиты прав человека за последние годы в России?

– Действительно, система защиты прав человека постоянно совершенствуется. И очень важно, чтобы на внутреннем контуре мы не снизили правозащитный лифт, чтобы люди имели максимально возможности доказывать свою правоту и справедливость. И та судебная реформа, которая сегодня идет, в том числе с образованием кассационных судов, территориально отделенных от апелляционных, положительно была воспринята людьми. Сегодня мы видим эти результаты по количеству обращений в наш адрес.

Мне кажется очень важным появление законов, которые устанавливают ответственность за нарушение разумных сроков судопроизводства. Сегодня ко мне приходит очень большое количество обращений о том, что и следствие длительные сроки ведется, и порой содержание под стражей бывает и два, и три года до вынесения приговора. И появление такого закона, конечно, – это новая гарантия. У нас появился несколько лет назад закон, который был, в общем-то, продиктован деятельностью Европейского суда по правам человека. Один из хороших инструментариев этого института заключался в том, что люди получали компенсацию за причиненный вред нарушением. Эта компенсация выплачивалась государством. И проанализировав, по каким вопросам люди обращались чаще всего в Европейский суд, появился закон о компенсациях за ненадлежащие условия содержания под стражей. Это все новые механизмы.

И, конечно, институт уполномоченного по правам человека в 2022 году полностью перестроил всю работу. И с точки зрения организации, содержания, введения новых инструментов, таково было веление времени. С момента пересечения границы 18, 16 февраля 2022 года первых беженцев появились и первые обращения. Да мы их и не ждали. Мы сразу шли к людям в пункты временного размещения с тем, чтобы объединиться с органами государственной власти, понять, в чем нужна помощь уполномоченного по правам человека в субъекте федерации, регионального уполномоченного, моя федеральная помощь. И вот здесь, конечно, менялись инструменты помощи людям.

Более пяти миллионов граждан пересекло границу из ДНР, ЛНР, Украины, которые пришли за помощью к России. Редко люди задумываются, а почему, собственно говоря, пять миллионов пришли сюда, в Россию, за помощью. И именно это объясняет многие другие политические процессы. Мы сразу же открыли "горячую линию", интернет-приемную, организовали мобильную рабочую группу, которая должна выезжать в пункты временного размещения, вошли в контакт с Верховным комиссаром по делам беженцев, заключили соглашение с нашим Красным Крестом с тем, чтобы работать на защиту прав человека на нашей территории. И это, в общем-то, совершенно новое направление для нас, которое не зафиксировано в федеральном конституционном законе об уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, в федеральном законе о региональных уполномоченных. Там главная цель – это реагировать на нарушения со стороны органов власти и должностных лиц. В данном случае мы шли по пути оказания помощи людям, которые терпели бедствия. И мне кажется, что это очень важная, целевая, новая установка для российского омбудсмена и для всей системы защиты прав человека.

Но, что касается на внешнем контуре, изменилась ли система прав человека на международном пространстве? Она просто рухнула. Мы наблюдаем полный демонтаж защиты прав человека. Русофобия, которая приобрела агрессивные формы, и ее невозможно было не видеть. И мои многочисленные обращения к международным органам, Верховному комиссару ООН по правам человека, Европейскому комиссару по правам человека, к другим международным органам, ОБСЕ и так далее. Вы знаете, очень слабая была реакция, если она вообще наступала. Надо сказать, что госпожа Мишель Бачелет, будучи Верховным комиссаром ООН по правам человека, отреагировала. Ее заявление было в марте, что притеснение, геноцид в отношении человека по национальному принципу и его гражданству, конечно, является грубейшим нарушением прав человека, Всеобщей декларации прав человека, и призывала прекратить. Но мы не видели ни одного серьезного доклада ООН, ни одного серьезного заявления по этому поводу. Вместе с тем, к сожалению, и в этом году продолжается русофобия, санкционная политика тоже абсолютно умышленно направлена на то, чтобы обрушить права человека, право на достойную жизнь, право на медицинскую помощь, право на свободу передвижения.

Сегодня нет ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая, так или иначе, не была бы нарушена. И нам стараются сокращать диалоговую площадку, где бы мы могли открыто высказывать свою точку зрения, а мы призываем общественность к тому, чтобы они раскрыли глаза и увидели, что происходит. Нарушение права на свободу передвижения, права на пользование своим имуществом, запрещение пользоваться банковскими картами, счетами – что это, кроме как не грубейшее нарушение прав, закрепленных в международных документах. Очень хочется надеяться, что все-таки международное сообщество очнется и начнет объективно смотреть на все происходящее, и даст свою оценку.

– Позвольте вернуться все-таки к теме специальной военной операции. Вы упомянули, что вы начали действовать с момента обращения уже беженцев из Донецкой народной республики, Луганской народной республики. Более года уже продолжается специальная военная операция, за последнее время ваш аппарат и вы лично сумели выстроить диалог с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом, и в последний раз вы встречались с ним в Анкаре в рамках конференции. По итогам встречи вы отмечали, что будете проговаривать вопрос обмена гражданскими лицами, которые преследуются на Украине. Как скоро они будут возвращены? Кто эти люди? Что взамен требует украинская сторона? Каких граждан они хотят себе вернуть?

– Нет ничего сложнее, чем диалог в рамках гуманитарного коридора между субъектами государств, не имеющих дипломатических отношений. Конечно, это очень сильно осложняет процесс. Я хочу добавить, что мы в последний раз встречались не в Анкаре в январе этого года, а вот буквально уже в этом месяце мои сотрудники были в Женеве, где состоялась встреча, обмен списками, предметный разговор с аппаратом Дмитрия Лубинца, уполномоченного Верховной рады Украины. Несмотря на то, что они инициировали исключение российского уполномоченного по правам человека из Европейской сети Глобального альянса омбудсменов, они продолжают ставить нам вопросы и поскольку они касаются судеб людей, то ничего нет важнее человеческой судьбы, принципов милосердия и они должны быть выше политических амбиций и личных обид.

И по результатам этой последней женевской встречи и наших переговоров, которые мы вели на протяжении февраля, у нас произошло взаимное возвращение двух российских детей их родным и двух украинских детей их родной бабушке. Это не обмен, но это взаимное движение друг другу навстречу по гуманитарному вопросу. Это вот одно из направлений – воссоединение семей.

По детям, наверно, многие видели сюжеты, когда наши две девочки оказались без попечения на территории Украины, в городе Одессе, где на их глазах были арестованы их папа и мама фактически за пророссийские настроения. Очень надеемся, что возможно их освобождение на подобную категорию может состояться, но это, конечно, вопросы спецслужб.

У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц. По вопросам пленных, по вопросам оказания помощи военнослужащим, которые находятся в сложной жизненной ситуации, у нас очень эффективно работает министерство обороны, наши спецслужбы. У них выстраивается трудный, но диалог с украинской стороной, и обмены происходят.

Мы со своей стороны тоже участвуем в этих процессах, мы участвуем в этих процессах, исходя из тех обращений, которые поступают к нам от родных и близких. Первое и обязательное условие той специальной группы, которая у меня сейчас работает и преобразовалась в специальный отдел, – это выйти на прямой контакт с семьями и объяснить им, что делает государство для решения этой сложнейшей проблемы – помощи человеку, помощи военнослужащему.

Мы заключили договор, и только что в Женеве состоялась встреча сотрудников моего аппарата с центральным аппаратом Международного комитета Красного Креста. Этому предшествовала моя встреча с президентом Международного Комитета Красного Креста госпожой Мирьяной Сполярич, где мы очень подробно проговорили вопросы посещения Международным Комитетом Красного Креста наших ребят, наших военнослужащих, которые находятся в плену, оказания им необходимой медицинской помощи, возможности их связи с родственниками и всяческое содействие в возвращении их на родину по обмену. Тоже непростой диалог, который выстраивается у Международного Комитета Красного Креста с соответствующими властными структурами по посещению, но процессы эти все-таки идут. И мы получаем о них сведения от родственников наших военнослужащих.

– Татьяна Николаевна, вот вы отметили, что сейчас в России нет координирующего органа, который бы занимался гражданскими лицами. Как вы думаете, мог ли аппарат, ваш аппарат взять на себя эти функции? Может быть, создать при аппарате этот орган? Или же под другим каким-то ведомством? В каком он виде вообще может существовать этот координирующий орган?

– Необходимость создания этого органа, его роль могут быть определены только президентом. Я со своей стороны вижу, что такая проблема есть. Больше 300 обращений у меня от граждан Украины и граждан России, которые были подвергнуты уголовным преследованиям за их пророссийские интересы. Украинская сторона тоже просит у нас лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела по вопросам шпионажа, терроризма, экстремизма, рассмотреть вопрос их обмена. Вопрос, конечно, не в компетенции уполномоченного по правам человека, но и не в компетенции министерства обороны, поскольку это гражданские лица, и есть вопросы, вообще не связанные с уголовным преследованием. У нас, например, очень большое количество обращений от простых граждан Украины: инвалидов, престарелых, просто людей, которые хотели бы приехать сюда, в Россию, к своим родственникам. Граница закрыта, для осуществления гуманитарного коридора для прибытия этих людей сегодня не определен статус этого гуманитарного коридора. Я вижу востребованность этой темы и думаю, что государственные органы задумаются над тем, как решить эту проблему.

– Вот как раз про гуманитарные коридоры. На встрече в Турции, в Анкаре, с турецкой стороны озвучивалось предложение по созданию гуманитарных коридоров. Проговаривали ли вы этот вопрос с турецкой, с украинской сторонами? Есть какие-нибудь результаты?

– Конечно, этот вопрос был предметом самого подробного обсуждения, и я очень благодарна господину Малкочу, главному омбудсмену Турции, и президенту Турции господину Эрдогану, что они видят необходимость медиации, дополнительных механизмов и предлагают свою помощь. Уже за это следует сказать слова благодарности.

Я не исключаю, что такой гуманитарный коридор при необходимости может заработать. Но на сегодняшний день в результате наших двусторонних отношений, которые сегодня все-таки продолжаются с украинской стороной, удается решить целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе я обращалась к уполномоченному украинской Верховной Рады с просьбой найти без вести пропавших людей, по которым обратились родственники. Да, более 20 человек, он нам сообщил об их судьбе, что они живы, находятся в плену. Это, конечно, безусловно, результат взаимодействия.

Я не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции. Например, мы обсуждали один из многочисленных вариантов по возвращению наших моряков, которые в течение восьми месяцев незаконно и необоснованно удерживались на территории Украины – это гражданские лица, гражданские моряки. И вариант их возвращения, вообще, неправильно было менять на военнослужащих, а гражданских с нашей стороны не было категории, которую нужно было бы включить в этот обменный процесс. Но в качестве одного из варианта обсуждался вопрос использования третьего государства. Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно.

– Возвращаясь к вопросу о военнопленных, которые сейчас находятся на территории Украины, вы отметили, что Международный Комитет Красного Креста сообщает их близким, в каких условиях они содержатся. Есть ли у вас информация, может быть, от тех же самых родственников этих военнослужащих, в каких условиях они содержатся? Отвечают ли они требованиям международных норм, правил?

– Очень важный вопрос. Согласно уставу Международного Комитета Красного Креста, они не могут никому сообщать информацию, кроме как самим родственникам. А родственники могут только, конечно, добровольно, конфиденциально сообщать то, что они получают.

Вот мой вывод такой, что, если Комитет Красного Креста дошел до нашего военнослужащего, то это в определенной степени гарантия соблюдения Женевской конвенции 1949 года. Там, где нет Красного Креста, есть риски. И когда ребята возвращаются из плена, они рассказывают не то, что нарушения правил Женевской конвенции, они рассказывают о пытках и о том, что их лишали еды и воды. Но случаи очень разные и отношения очень разные, поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы Международный Комитет Красного Креста посещал наших как можно больше и чаще и, соответственно, мог доводить до сведения родных и близких об их судьбе.

– Планируете ли вы сами посетить украинских военнопленных на территории России?

– Во-первых, я их посещала. Я их посещала и раненых военнопленных, и тех, кто в полном здравии, я имею полное представление и от министерства обороны, и их других источников, и путем личного общения. Кстати, и с родственниками, которые обращаются ко мне, рассказывают о том, какие их волнуют вопросы.

Более 300 обращений у меня от матерей и жен украинских военнослужащих, которые пишут: "Татьяна Николаевна, прошу оказать ваше содействие, чтобы с обменом не торопились, мы на связи с нашим сыном/мужем, с ним все в порядке, и мы не хотели бы, чтобы он вернулся, поскольку будет сразу же направлен для участия в военных действиях". Есть и такие. Есть, наоборот, такие, кто просят ускорить включение в обменные процессы и помочь вернуть. Я сообщаю об этом украинской стороне, даже публиковала списки тех, кого наше министерство обороны предлагает забрать украинской стороне, а они не забирали. Но в недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе.

– Завершая обсуждение диалога с Дмитрием Лубинцом, хотелось бы узнать, планируете ли вы в ближайшее время еще с ним встретиться? Какие вопросы могут быть обсуждены на предстоящей встрече, если она будет?

– Мы находимся в постоянном диалоге. Еще в прошлом году на встрече мы определили как бы "офицеров связи", наших сотрудников и каналы взаимодействия, электронную почту, по которой мы направляем официальные письма друг другу, получаем ответы, если они формируются. И наши сотрудники аппарата взаимодействуют. Очень важно, чтобы здесь украинская сторона не политизировала вопросы, иначе диалог просто дальше не получится, и от этого пострадают только люди.

– Вы отметили, что воссоединение семей с детьми или детей с семьями – это одна из важнейших работ, которую вы проводите со своим аппаратом. Расскажите, пожалуйста, какие механизмы сейчас выработаны по воссоединению семей, чтобы это произошло максимально быстро, удобно и комфортно для детей?

– Поскольку здесь одна из составляющих – дети, а вторая составляющая – это взрослые, то мы, конечно, работаем с Марией Львовой-Беловой, которая переживает за детей, знает судьбы, работает тесно с опекой и попечительством. Поэтому каждую историю, конечно, я сверяю, в первую очередь, с уполномоченным по правам ребенка при президенте с тем, чтобы получить дополнительную информацию, некие даже консультации. И каждый случай он индивидуальный и неповторимый – это диалог по процедуре документального оформления, по логистике, по сопровождению, по финансированию этого сопровождения, потому что это связано с приобретением билетов, с использованием автотранспорта.

В последний раз, когда я говорила вот о двух сестрах, которые возвращались из Одессы, мы договорились о том, что передача детей родной тете, которая проживает в Нижнем Новгороде, и родной бабушке, которая проживает в Нижнем Новгороде, а тетя является родной сестрой арестованной мамы этих детей, мы достигли принципиального согласия, что, да, украинская сторона поддерживает это воссоединение и будет помогать в решении этого вопроса.

После этого определиться нужно было, совместить два законодательства, потому что мы не можем действовать по понятиям, и ребенок – это не вещь, которую можно взять подмышку и перенести через границу. Поэтому мы должны были совместить требования украинского законодательства и российского законодательства. А дети находились под временной опекой, которая даже не была оформлена как таковая. Украинская сторона попросила нас представить свидетельство, что тетя является родной сестрой мамы, перевести на украинский язык, дать все паспортные данные. После этого они попросили нас получить разрешение мамы, которая находится у них, в Одессе под стражей, дать соответствующий документ о том, что она доверяет этих детей перевезти до границы определенным гражданам Украины, у которых дети находились, и что она не возражает, что ее родная сестра под опеку получит детей. Это тоже было непросто, нужно было связаться с адвокатом, здесь большая роль принадлежала уполномоченному по правам человека в Нижегородской области Оксане Кислициной, она держала эту связь, нужно было получить этот документ и после этого попасть на украинско-молдавскую границу, поскольку у нас не было другой логистики. Более четырех часов держали на границе тетю, которая оформляла огромное количество документов. Вот здесь нам очень помогли наш МИД, наше посольство в Молдове, которое представило ноту, и она помогла для того, чтобы быстрее перейти границу. Все это время дети сидели в машине на украинской территории, и эти четыре часа показались вечностью всем нам. Мне, которая отслеживала каждый шаг этого мероприятия, и, конечно же, детям, родным. После этого нужно было договориться, чтобы по документам, выданным тете, пересечь границу молдавско-армянскую и уже с армянской стороны прилететь в Москву, где наши сотрудники встречали в аэропорту, занимались размещением детей. Важно было увидеть, что они в порядке с точки зрения здоровья, их психического равновесия. Вот такая большая, непростая работа, которая может быть когда-то войдет в некие аналоги хрестоматийной гуманитарных коридорах во время отсутствия дипломатических отношений между государствами.

– Примерно сколько обращений на сегодняшний день у вас по воссоединению семей с детьми?

– Более 30, но каждое из них требует глубокой проработки и взвешивания. Это имеется в виду, когда к нам обращаются наши граждане, которые ищут своих детей, которые их нашли, и каждая история непростая. Нужно, чтобы было согласие того человека, у которого дети проживают, мнение детей, особенно, если они взрослые. Ну и так далее, очень много всяких составляющих.