Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В пятницу 12 февраля исполняется ровно год с момента заключения Минских соглашений, которые были выработаны в столице Белоруссии главами "нормандской четверки" — России, Германии, Франции и Украины.

Соглашения пошагово описывали путь к мирному урегулированию на востоке Украины. Но за год они так и не были реализованы. Теперь команда Порошенко стоит перед катастрофическим для неё выбором – выполнять Минские соглашения и потерять власть под нажимом националистов, либо активизировать военное противостояние с Донбассом и экономическую войну с Россией. И при этом окончательно, хотя и не сразу, потерять поддержку на Западе. А значит, потерять власть.

Без указания должностей

Год назад мало кто обратил внимание на то, кто, и главное – каким образом — подписал в столице Белоруссии документ, полное название которого — "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Это были, цитирую: "посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Л.Д. Кучма, посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов".

Но в подписании соглашений участвовала и четвертая сторона. Это были, как зафиксировано в документе, "А.В. Захарченко и И.В. Плотницкий", то есть руководители мятежных Донецкой и Луганской республик. Но в соглашениях обозначены только их фамилии, без указания должностей.

По информации одного из участников переговоров в Минске, именно этот момент оказался одним из самых сложных. Украинский президент Петр Порошенко не хотел, чтобы под соглашениями стояли подписи руководителей самопровозглашенных республик. Потому что в этом случае Украина де факто признавала бы существование этих республик.

Поэтому, по информации нашего источника, Порошенко всячески сопротивлялся появлению подписей Захарченко и Плотницкого.

Но российская сторона на этом настояла. Ведь, помимо наблюдателей от ЕС и РФ, главными субъектами выполнения соглашений были непосредственные участники конфликта – Украина и непризнанные ею республики. Представители РФ предложили компромиссный вариант — не называя Захарченко и Плотницкого главами республик, просто обозначить их в соглашениях как участников переговоров, подписавших документ.

Эта коллизия во многом определила судьбу Минских соглашений. Украинская власть так и не признала власти мятежных республик полноценными участниками переговоров, не решилась на прямые контакты с ними и, в результате, провалила выполнение соглашений.

Главные пункты соглашений так и остались невыполненными. Не были полностью восстановлены социально-экономические связи Украины и мятежных республик; не принят Закон об особом статусе Донбасса; не внесены соответствующие изменения в Конституцию; не объявлена амнистия для участников конфликта. Парламент и президент так и не назначили выборы в местные органы власти, не провели полное разоружение незаконных формирований. Как результат — не восстановлен полный контроль Украины над государственной границей.

Срок реализации соглашений автоматически был перенесен на текущий год. Но сейчас вероятность их выполнения куда меньше, чем год назад.

Порошенко начинает и проигрывает

Радикально настроенные депутаты Верховной рады обвиняют Порошенко в том, что, подписав соглашения, он предал национальные интересы. Они утверждают, что соглашения отражают интересы "сепаратистов", то есть властей непризнанных республик.

Однако и здесь все не так просто.

В феврале 2015-го, когда заседала "нормандская четверка", президент находился в отчаянном положении. В эти дни в окружение под Дебальцево попало крупное соединение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Был вероятен разгром украинской армии, и у ополченцев в результате этого открывалась возможность выхода на центральную часть страны. Поэтому Порошенко был готов подписать любой документ, останавливающий военные действия.

В Минске тогда проходил сложный процесс военной капитуляции. Свою президентскую карьеру в мае 2014-го Порошенко начал с усиления военного конфликта на востоке страны. Подписывая Минские соглашения в феврале 2015 года, он признавал окончательное поражение в первой войне – горячем противостоянии с Донбассом. Силой оружия подчинить себе мятежные республики Порошенко не смог.

Вторая война — идеологическая и экономическая

Однако открыто признать свое поражение в вооруженном конфликте Порошенко не мог. Поэтому, вернувшись из Минска, президент продолжил мобилизационные мероприятия, переформирование армии, направил средства на укрепление материального и кадрового обеспечения ВСУ.

Команда президента начала новую войну — идеологическую и экономическую. Теперь главным врагом Украины были названы не "сепаратисты" на востоке, а российские вооруженные силы, которым, по логике украинских идеологов, и противостояла армия страны. Это как бы спасало президента от позора — проиграли, мол, ВСУ не ополченцам, а регулярной хорошо вооруженной Российской армии.

И, хотя это не соответствовало реальности, украинская власть намеренно этого не замечала. Порошенко и его команда действовали по принципу: главное — не то, что есть на самом деле, а то, что об этом говорят политики с телеэкрана и на переговорах с главами западных государств и правительств.

Так нагнетание антироссийской истерии стало главным оружием второй войны.

Одним из идеологических сценариев этой войны стала идея о том, что Украина – последний бастион цивилизованного Запада перед российской агрессией.

В течение нескольких месяцев по решению президента и правительства были практически прекращены все виды сотрудничества с РФ. Российским государственным и частным предприятиям, зарегистрированным на территории Украины, было предложено сменить собственников. По инициативе правительства Украины прекращено воздушное сообщение с РФ. А с 1 января 2016 года, в связи со вступлением Украины в зону свободной торговли с ЕС, она потеряла торговые преференции со стороны России.

Планомерно идет наступление на все российское и русское в области культуры. Десяткам российских деятелей культуры запрещен въезд в страну, запрещена трансляция практически всех российских телеканалов, даже Шансон-ТВ и ТВ-Кулинария.

Правда, по подсчетам украинских экспертов, в этой войне Украина уже потеряла 11 млрд долларов – настолько снизились показатели внешнеэкономического сотрудничества Украины с РФ. А это – налоги, рабочие места, доходы государства, которые значительно превосходят то, что выделяет Украине МВФ.

Экономическое поражение осложнилось и внешнеполитическим. Во время встреч и переговоров Петра Порошенко с лидерами европейских государств и правительств в конце 2015 года президент Украины получил однозначную рекомендацию: надо выполнять Минские соглашения. Позже об этом заговорили и главные спонсоры Украины – США.

Война националистов против Порошенко

Теперь всё приходится начинать с той точки, которая была поставлена в Минске год назад. И Порошенко вынужден был признать, что альтернативы Минским соглашениям нет. Речь только идет, по его словам, о новой дорожной карте – сроках выполнения соглашений.

Однако выполнение соглашений теперь осложнено внутренним сопротивлением окрепших украинских националистов, всех тех, кто в течение года выступал против их реализации. Провести законы об амнистии, об особом статусе Донбасса, о назначении в этих регионах местных выборов через парламент практически невозможно.

То, что президент и его команда в течение 2015 года культивировали в украинском обществе – крайний украинский национализм, антироссийскую истерию, — теперь обернулось против Порошенко. Выполнить обязательства, взятые им год назад в Минске перед лидерами западных государств, при нынешнем раскладе в парламенте он не может.

Проиграв по факту и эту, вторую необъявленную войну, Порошенко вынужден учитывать националистические настроения, которые поддерживал в 2014-м и особенно горячо раскручивал в 2015-м. Вооруженные националистические группы вышли из под контроля государства, а умеренные националисты в парламенте и правительстве за это время расширили электоральную базу. И те и другие, являясь откровенными противниками выполнения Минских соглашений, теперь ведут свою, необъявленную войну. Только теперь — против президента

Захар Виноградов, РИА Новости

Три орешка для Мюнхена

В Мюнхене без Путина обсудят ситуацию вокруг Сирии, Украины и мигрантов

Игорь Крючков, Александр Братерский

В Мюнхене открылась 52-я международная конференция по безопасности. Мероприятие состоится без участия Владимира Путина, хотя организаторы заявляли, что дважды приглашали российского лидера принять участие в конференции. На повестке три основных вопроса — ситуация в Сирии, на Украине и европейский миграционный кризис.

В Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная встреча ведущих мировых политиков, на которой обсуждаются главные международные вызовы современности. Вместо президента РФ Владимира Путина сюда приехал премьер страны Дмитрий Медведев. Это самый высокопоставленный российский политик, который принимает участие в конференции после 2007 года, когда там выступил Путин с программной «мюнхенской речью».

В ночь на 12 февраля, до официального открытия Мюнхенской конференции по безопасности, глава МИД России Сергей Лавров, его американский коллега Джон Керри и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступили с совместным заявлением, которое задало тон всему мероприятию. После многочасовых переговоров дипломаты обнародовали план по преодолению кризиса в Сирии, с которым согласны все международные гаранты этого процесса.

Стороны договорились о приостановке военных действий в Сирии в течение недели и о немедленной организации гуманитарных коридоров в ряде городов. Среди них Дейр-эз-Зор, пригороды Дамаска и город Мадая, жители которого, по данным ООН, умирают от голода из-за вооруженной блокады.

Об Алеппо объявлено не было. Между тем именно российские авиаудары по Алеппо являются главным камнем преткновения между Москвой, Вашингтоном, а также региональными и локальными участниками сирийского конфликта. Без приостановки бомбардировок по этому стратегически важному городу начать сирийские переговоры будет практически невозможно.

После согласованного ограничения боев в Сирии, как ожидается, делегации официального Дамаска и оппозиционных боевых групп смогут достаточно сблизить позиции для начала полноценных переговоров о создании правительства национального единства.

Прорыв за неделю

Объявляя согласованный план действий по Сирии, госсекретарь США Джон Керри не использовал выражение «прекращение огня» (ceasefire), которое обычно используется в дипломатическом лексиконе для обозначения полного перемирия. Дипломат выбрал менее четкую формулировку — cessation of hostilities, которую можно перевести как «приостановка военных действий».

Дело в том, что, как и предполагалось, о полном прекращении боев в Сирии речь не идет. Россия и западная коалиция продолжат наносить авиаудары по позициям боевиков, однако это будут террористические организации, которые признает таковыми международное сообщество. По словам Керри, приостановка военных действий «распространяется на все стороны, участвующие в регулярных или нерегулярных военных действиях на территории Сирии, за исключением террористических организаций ДАИШ (арабская аббревиатура, обозначающая запрещенное в России «Исламское государство». — «Газета.Ru») и «Джебхат ан-Нусра» (также запрещена в России. — «Газета.Ru»), а также других организаций, которые Совет Безопасности ООН определяет как террористические».

У ООН нет единого списка террористических организаций. Составить этот список, очевидно, главная ближайшая цель для дипломатов.

Прорыв на сирийском направлении достиг желаемого позитивного эффекта в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности. Конфликт в Сирии заявлялся в качестве главной темы мероприятия. Другие два главных кризиса на мюнхенской повестке — конфликт на востоке Украины и приток мигрантов в ЕС.

Накануне Вольфганг Ишингер, немецкий дипломат и председатель конференции с 2009 года, опубликовал статью, в которой рассказал о состоянии международной безопасности на начало 2016 года. «Мировой порядок находится, вероятно, в самой плохой форме с окончания «холодной войны». Те, кто пытаются сохранить мир, не в состоянии справиться и порой просто бессильны перед лицом, казалось бы, бесконечных кризисов, — гласит текст статьи Ишингера. — Когда мировые лидеры соберутся на 52-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности в эти выходные, они попытаются наметить путь через опасную территорию».

Гостями конференции станут более 500 участников, среди которых заявлены ключевые европейские политики. Это глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер, министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, комиссар ЕС по внешней политике Федерика Могерини, премьер Франции Манюэль Вальс, госсекретарь США Джон Керри, а также глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Кроме того, в Мюнхене ожидают целый ряд ближневосточных лидеров. Среди них король Иордании Абдулла II, премьер Ирака Хайдер аль-Абади, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, его саудовский коллега Адель аль-Джубейр и турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Президент Польши Анджей Дуда и глава Украины Петр Порошенко также принимают участие в конференции.

Дело Медведева

Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его будут сопровождать вице-премьер Сергей Приходько, глава МИДа Сергей Лавров, посол России в Германии Владимир Гринин, а также Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Как рассказал журналистам Приходько в четверг, повестка Медведева в Мюнхене будет, прежде всего, экономической. На самой конференции 13 февраля премьер примет участие в политической дискуссии «Современные кризисы» на уровне глав правительств. Однако двусторонние встречи Медведева будут касаться в основном торгово-экономических вопросов, рассказал Приходько. Российский премьер планирует встретиться тет-а-тет с президентом Финляндии Саули Нийнистё, с президентом Словении Борутом Пахором, премьером Франции Манюэлем Вальсом, Франком Вальтером Штайнмайером, главой германского МИДа, а также с Хорстом Зеехофером, премьер-министром федеральной земли Бавария, громким критиком политики канцлера Германии Ангелы Меркель.

Медведев — самый высокопоставленный отечественный политик, который примет участие в конференции, с 2007 года. Тогда на мероприятии побывал президент России Владимир Путин, выступив с «мюнхенской речью», которая открыла новую страницу во взаимоотношениях РФ и Запада.

В ней Путин обрушился с жесткой критикой на западных партнеров, заявив о неприемлемости «однополярного мира», и выступил против расширения НАТО, назвав его «провоцирующим фактором».

Тогда западная пресса назвала речь Путина самой жесткой со времен «холодной войны». «Запад эта речь повергла в шок. Дело не в чьем-то антизападничестве, — рассказал «Газете.Ru» первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников. — В политике, как и в спорте, сильный соперник никому не нужен». С тех пор антизападный пафос российских властей только укреплялся.

По мнению эксперта, отправляя на саммит Медведева, к которому Запад испытывает больше симпатии, Путин намерен продемонстрировать, что не хочет продолжения конфронтации.

Однако Калашников уверен, что и Медведев в сегодняшних обстоятельствах будет вести себя в духе путинской внешнеполитической повестки. «Медведев будет проводить ту же самую линию, что проводит президент», — говорит эксперт.

Это подтвердил сам Медведев, дав 11 февраля интервью немецкому изданию Handelsblatt. В ходе беседы с журналистами он раскритиковал миграционную политику Меркель, а также осудил Евросоюз за прекращение диалога с Россией, провоцирование «войны санкций» и обострение отношений из-за украинского конфликта.

Медведев предложил начать постепенно ослаблять санкционный режим, однако подчеркнул, что Россия «ждет первого шага со стороны своих европейских коллег».

Роль личности

В докладе, приуроченном к открытию Мюнхенской конференции, Россия упоминается в перечне главных рисков на 2016 год. Главная причина напряженности, исходящей от России, по мнению мюнхенских экспертов, — это не политическая, экономическая или идеологическая доктрина страны, а «непредсказуемость лидера». Личность Путина, судя по этому документу, вызывает у организаторов мероприятия гораздо более живой интерес, чем векторы политического и военного развития России.

«Проблема даже не в нем самом, а в том, что он единолично принимает решения»,— заявил «Газете.Ru» один из западных политиков, часто бывающий на конференции в Мюнхене.

Такое отношение к российской политике сохраняется с прошлого года, когда открывающий доклад Мюнхенской конференции касался кризиса на востоке Украине. В прошлом году в этом регионе вовсю шли военные действия, и авторы доклада во главе с председателем Мюнхенской конференции Вольфгангом Ишингером рассуждали о том, что такое «доктрина Путина».

«После российских действий на Украине беспокойства многих субъектов международного сообщества сконцентрировались на так называемой «доктрине Путина» в международной политике РФ», — гласил текст доклада 2015 года. Тогда мюнхенским экспертам казалось, что в центре этой доктрины находится защита, которую Россия обещает русскому населению во всем мире. Иными словами, под этим предлогом Кремль — как виделось это Ишингеру и его коллегам — готов ввести войска в любую страну с русскоязычной диаспорой.

В текущем году таких идей уже не высказывается. В докладе подчеркивается: решения российского лидера по-прежнему невозможно предугадать, однако из-за внезапной военной операции в Сирии влияние России существенно возросло.

«Большинство западных правительств готово сотрудничать с Россией по Сирии и в борьбе с «Исламским государством», однако не многие готовы идти на уступки по Украине в качестве обмена», — отмечается в нынешнем докладе.

Впрочем, Путин — не единственный политик, которого мюнхенские эксперты называют непредсказуемым. В число «неподконтрольных лидеров» также входят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который стремительно наращивает напряженность в отношениях с Москвой, королевская династия правителей Саудовской Аравии и президент Украины Петр Порошенко.

Украинский совет от НАТО

Для Порошенко Мюнхен — еще одна возможность привлечь внимание западных союзников к Украине. Проводить переговоры в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на конференции не планируется, однако без обсуждений этой проблематики не обойтись.

Порошенко будет обсуждать Украину на двусторонних встречах в рамках конференции. Поговорить есть о чем. Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в невыполнении минских соглашений. Сложившаяся ситуация к весне может обернуться новой эскалацией насилия.

Как заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 12 февраля после встречи с Лавровым, переговоры по украинской проблематике также напрямую связаны с возобновлением контактов в рамках Совета Россия — НАТО. Дело в том, что именно с украинского конфликта началось беспрецедентное похолодание отношений Москвы и Североатлантического альянса.

«Для НАТО абсолютно необходимо, чтобы Украина была на повестке дня на первой встрече Совета Россия — НАТО», — рассказал Столтенберг. По его словам, пока нет конкретных договоренностей, однако уже сейчас стороны пытаются согласовать встречу Совета Россия — НАТО «на уровне послов».

У Североатлантического альянса и России сегодня весьма натянутые отношения. На встрече министров обороны стран — членов НАТО на текущей неделе организация договорилась об увеличении арсеналов оружия и боеприпасов в Восточной Европе. В России этот шаг рассматривают как одну из попыток нарушения Основополагающего акта 1997 года Россия — НАТО: о неразмещении значительных сил у российских границ.

По мнению Алексея Фененко, доцента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, главная проблема нынешней конференции в том, что за последние четыре года ее значение для мировой безопасности сильно снизилось.

«В 2012 году в Мюнхене произошел полный крах переговоров по новому договору о евробезопасности. Это, по моему мнению, стало одной из причин, которая привела напрямую к украинскому кризису, — рассказал «Газете.Ru» Фененко. — В результате стало ясно, что конференция не способна стать новой ОБСЕ — эффективной и незабюрократизованной площадкой для решения проблем с безопасностью в Европе. И теперь мировые лидеры пытаются вдохнуть в Мюнхенскую конференцию новую жизнь».

Если этого не удастся, у европейских держав и России по-прежнему не будет инструмента для «профилактики» и преодоления острых кризисов.

Кризисный аппетит

Как орловские чиновники объели областной бюджет

Людмила Бутузова, Орел

Год назад, когда кризис взял Россию за горло, обеды в Госдуме подорожали на 30% и теперь стоят 200 рублей.Чем дальше от Москвы, тем слабее хватка. В Орле, например, на эти деньги местные чиновники могут пообедать четыре раза. Цены для них не просто докризисные, они почти как при коммунистах: салат из свежей капусты – 2 рубля 20 копеек, борщ украинский с копченостями – 9,90 рубля, шницель натуральный – 22 рубля, не считая хлеба за копейку.

В Орле «антикризисная столовая» находится в резиденции губернатора на ул. Ленина, 1, в бывшем здании обкома КПСС. Возникла в 1961 году и долгое время существовала под рядовым названием «столовая № 73», что, конечно, не отменяло ее особой роли в обеспечении продуктами питания первых лиц области. В эпоху дефицита она служила распределителем пайков среди высшего партийного состава.

Сейчас столовая № 73 носит изящное название «Казенное предприятие Орловской области «Кафе». Собственником является область, учредители – аппарат губернатора и региональное правительство, штат наемных работников – около 100 человек.

У «Кафе» имеется свой сайт в Интернете и устав, согласно которому «собственник имущества предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия при недостаточности его имущества». В переводе на понятный язык форма хозяйствования позволяет финансировать «казенное предприятие» напрямую из областного бюджета – то есть из налогов, которые собираются с орловских граждан. Сумма субсидий не афишируется.

Надо сказать, что в регионе существует только одно казенное предприятие – «Кафе». Возможно, потому, что прокорм чиновников стал единственной приоритетной задачей для хронически дотационной области. Формально это не противоречит федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», который позволяет создавать казенные предприятия для обеспечения нужд субъекта РФ.

«Вот только с какой стати, – возмущается местный общественный активист и блогер Георгий Саркисян, – жители области должны оплачивать из своих налогов «нужды субъекта» – обеды для чиновников и депутатов?»

В самом деле, в Орле, где средняя зарплата 15 тысяч, а пенсия – 10 тысяч рублей, найдется немало претендентов на дешевый обед из бюджета. Скудны школьные столовые, в студенческих кормят в два раза дороже и несказанно хуже, чем в чиновничьем «Кафе». Не доедают инвалиды и престарелые... Один только перечень социально незащищенных кому хочешь испортит аппетит.

Блогеру Саркисяну посчастливилось разок поесть в «казенном предприятии», хотя вход туда – только для своих, по электронным пропускам. Но как-то вот недосмотрели... Зато он углядел, что даже в этом обласканном властями общепите нет справедливости для едоков. В меню две цены на одно и тоже блюдо: справа – маленькая, слева – ну очень маленькая.

К теме подключились местные СМИ, ТРК «Истоки» показала сюжет про «Кафе». Всем стало интересно, откуда берутся такие фантастические цены и кто, в конце концов, оплачивает чиновникам этот «банкет». Сначала ответственные лица из числа учредителей «Кафе» оказались недоступны для комментариев, молчала и пресс-служба губернатора. Скандал тем временем набирал обороты. В конце января «ответ для СМИ» все-таки появился в виде «Справки» за подписью зам. руководителя аппарата губернатора и правительства Амосова и директора КП ОО «Кафе» Прилепской (копия имеется в редакции «НИ»).

Согласно этому документу, субсидии казенному предприятию из бюджета области действительно перечислялись. Точная их сумма не указана, замечено лишь, что «объем финансирования в этом году уменьшен в два раза по сравнению с прошлыми периодами». В «Кафе» прошла проверка, в результате которой выяснилось, что «стоимость обедов руководство «Кафе» устанавливало самостоятельно». За это, видимо, и поплатилось: «бухгалтер и директор «Кафе» были уволены 29 декабря 2015 года».

Несмотря на «принятые меры», справка по сути не ответила на главный вопрос – о размере субсидий, и породила массу других – например, как устроена работа казенного предприятия и почему за «стоимость обедов» крайними оказались директор и главбух, которые, надо полагать, доплачивали за них не из своего кармана, а из тех средств, которые предоставлял бюджет?

«Новые Известия» провели собственное расследование, по результатам которого выяснилось, что на обеденные нужды чиновников ежегодно перечислялось чуть больше 10 млн. рублей. С 2016 года размер субсидий уменьшен вдвое – до 5 млн. Все это изложено в постановлении правительства Орловской области «О порядке предоставления казенным предприятиям области субсидий из средств областного бюджета в 2016 году» (№ 586 от 31 декабря 2015 года). Там же расписан порядок предоставления субсидий, состав комиссии по подготовке предложений по их объему и еще много чего, проливающего свет на обеспечение деятельности «Кафе».

Документ носит не секретный, но, скажем так, недоступный для широкой общественности характер (его копия также имеется в редакции «НИ»). Это можно объяснить исключительно деликатностью правительства, которое наверняка понимает, что 10 миллионов, проедаемых чиновниками за год, способны повергнуть орловцев в шок. У них и без того нервы на пределе: денег нет, работы нет, каждое второе предприятие закрыто или на грани банкротства, при этом плата за проезд в общественном транспорте только что выросла с 12 до 16 рублей и стала самой высокой в Центральном федеральном округе. Зачем орловцам лишние переживания из-за того, что кому-то из обитателей «Белого дома» достался суп по 8,90, а кому-то его «пробили» за 15,20 рубля?

К слову, в «справке» для СМИ, подготовленной правительством, вина за это «неравноправие» возлагается на прежнее руководство «Кафе», которое, якобы, не только самостоятельно устанавливало цены на обеды, но и делило едоков по принципу «свой – чужой». «Свои» – это чиновники, работающие в «Белом доме», «чужие» – для кого обед стоил на несколько рублей дороже, – такие же чиновники из департаментов и управлений правительства, но заседающие в других зданиях.

«Здесь так заведено, – на правах анонимности поделилась с «НИ» одна из сотрудниц «Кафе». – В нашем здании трудятся человек 450, всех, кто кушает, знаем и в лицо, и по именам. Еще сотни две ходят из соседних департаментов – управление торговли, госрегистр, уполномоченные по правам, облсовет... Ну нельзя же брать со всех одинаково, есть ранжир, его никто не отменял. Естественно, питаются не каждый день и не все. Обычно человек 270. Бомонд – замы губернатора, главы департаментов и управлений – кушают в спецфилиале «Кафе» на 3-м этаже, там такой же прайс, как и внизу. Есть еще один зал для випов – губернатор, его гости, первый зам. Они не платят совсем, просто официанты для отчетности записывают, чего и на сколько съедено. У нас же субсидия, могут спросить, как расходуется».

На вопрос о том, сколько доплачивается из бюджета за каждый обед, наша собеседница точный ответ не дала, но привела собственный расчет, согласно которому вышло, что средний ценник для едока – рублей 50, а доплата из бюджета к такому обеду – 127 рублей.

«Но вообще-то я думаю, – продолжает собеседница, – вся эта бодяга с субсидиями преследовала цель компенсировать в первую очередь питание випам и представительские расходы. Наше «Кафе» всегда занималось еще и выездными обслуживаниями в кулуарах всяких форумов, банкетами, сопровождением частных встреч губернатора с какими-нибудь приезжими боссами. Плюс ежедневное наполнение холодильников у высшего круга деликатесами и спиртным. А они ведь что попало не пьют и что попало не едят».

Похоже, с этого года чиновники все сядут на диету. Субсидии «казенному предприятию» сокращены вдвое. Во всяком случае, меню в «Кафе» уже откорректировано. Борщ стоит теперь 36 рублей, а бифштекс – о ужас! – больше пятидесяти.

Стартовая пятерка

Назначены первые члены нового состава Центризбиркома РФ

Екатерина Дятловская

Совет Федерации вчера утвердил кандидатуры пятерых членов нового состава Центризбиркома. Двое из них – единороссы Николай Булаев и Александр Клюкин – войдут в комиссию впервые. Остальные трое также являются представителями правящего номенклатурного класса, поэтому ЦИК как был управляемым, так им и останется, констатируют эксперты.

По квоте верхней палаты парламента в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) войдут действующие члены комиссии Майя Гришина, Сиябшах Шапиев и Антон Лопатин, решил Совет Федерации в ходе голосования в среду. Также в новый состав делегированы два новых члена – сенатор от Рязанской области единоросс Николай Булаев и экс-депутат Госдумы от «Единой России», политолог Александр Клюкин.

Как сообщил на заседании глава комитета СФ по федеративному устройству Дмитрий Азаров, «в сумме включенные в список кандидатуры получили поддержку 69 субъектов – почти 90% из представивших свои предложения». Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, в свою очередь, призвала кандидатов «сделать все, чтобы выборы прошли честные, прозрачные, и граждане доверяли итогам выборов». «Год очень напряженный... От вас многое зависит», – напутствовала она.

Из принятого сенаторами решения следует, что места в ЦИК потеряют нынешние выдвиженцы от Совета Федерации Николай Конкин, занимающий должность секретаря ЦИК и считающийся назначенцем бывшего спикера Совфеда Сергея Миронова, а также Нина Кулясова и Елена Дубровина. Последняя проработала в ЦИК 17 лет, изначально представляя партию «Яблоко», и считалась одним из немногих оппонентов руководства комиссии.

Несмотря на это, по мнению политолога Дмитрия Орешкина, ничего революционного в связи с новыми назначениями не произойдет. «Конкин очень давно работает в ЦИКе и является абсолютно системным человеком. Елена Дубровина иногда возражала, но в целом вела себя довольно скромно, например, по сравнению с представителем КПРФ Евгением Колюшиным, который после каждых выборов мужественно писал особое мнение о фальсификациях и подтасовках, зачастую один. К тому же давно было понятно, что Дубровина собирается уходить – для нее уже есть место в «Роснано», – сказал он «НИ». Вместо них, констатировал г-н Орешкин, прошли люди правящего номенклатурного класса. «Поскольку еще ожидаются кандидаты от Госдумы, которых будут выдвигать партии, то можно не сомневаться, что пройдет в ЦИК еще несколько человек, прямо или косвенно связанных с «Единой Россией», – отметил политолог.

Таким образом, делает вывод глава Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин, ЦИК как был, так и останется подконтрольным. «Трое переизбранных членов являются креатурами администрации президента, что касается двух новых – я их не знаю, но я абсолютно уверен, что все 15 членов ЦИК также так или иначе являются номенклатурой администрации. ЦИК и раньше был управляемым, и сейчас будет, может быть, даже еще более управляемым», – сказал г-н Бузин «НИ».

Впрочем, нет в списке утвержденных вчера кандидатур главы Центризбиркома Владимира Чурова, который руководит Центризбиркомом с 2007 года и который, как писали СМИ, в новый состав комиссии может не войти. Потеря Чуровым поста, по сути, является единственной интригой вокруг нового состава, полагает г-н Орешкин. «Думаю, что его все-таки подвинут – и дадут понять, что делается это для того, чтобы выборы были более честными. С 2007 года нам говорили, что они и так честные. Теперь же, видимо, будут еще честнее», – сказал политолог.

Напомним, новый состав ЦИК, избираемый каждые пять лет, должен быть сформирован до 28 марта в составе 15 человек: пять кандидатов выдвигает Совет Федерации, пять – Госдума и еще пять – президент. В нижней палате с кандидатурами должны определиться до 10 марта, последним своих ставленников определит глава государства.

Между тем в минувший вторник эксперты Общероссийского гражданского форума и Комитета гражданских инициатив обратились к Владимиру Путину и двум палатам парламента с призывом провести публичное обсуждение кандидатур новых членов ЦИК. По их мнению, обсуждение можно было бы провести на площадке СПЧ, а предварительный отбор – путем голосования в Интернете. «Такой шаг станет демонстрацией уверенности российской власти в собственных силах, … повысит степень доверия к предстоящим выборам со стороны всех участников избирательного процесса – от рядовых избирателей до политических лидеров», – говорится, в частности, в обращении.

Однако Андрей Бузин сомневается, что призыв экспертов будет услышан. «Изменение нормативных актов, регулирующих формирование избирательных комиссий, – это первое, что необходимо сделать в сфере избирательного законодательства. Но я считаю обращение абсолютно безнадежным: формирование ЦИК идет из администрации президента, поэтому глава государства никогда не будет прислушиваться к результатам общественного обсуждения», – полагает эксперт.

С 9 февраля 2016 года индивидуальным предпринимателям, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента, следует направлять в налоговые органы заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России , зарегистрированным Минюстом России.

Новая форма заявления на получение патента дополнена полем, в которое необходимо внести сведения о применяемой предпринимателем налоговой ставке со ссылкой на норму закона субъекта Российской Федерации, установившего нулевую или пониженную ставку налога.

Если законом субъекта РФ не установлена нулевая или пониженная налоговая ставка в отношении данного вида деятельности, то индивидуальный предприниматель указывает налоговую ставку в размере 6 %, предусмотренную пунктом 1 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации.

Россия расширит список Рамсарских водно-болотных угодий

В Минприроды России прошло совещание, посвященное вопросам выполнения Российской Федерацией положений Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарской конвенции).

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской дал поручение профильным департаментам ведомства активизировать международные проекты по охране водно-болотных угодий, в том числе, предусмотрев ряд мероприятий в рамках Года особо охраняемых природных территорий в 2017 г.

Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1994 № 1050 был утвержден перечень из 35 водно-болотных угодий (БВУ), признанных Рамсарскими, однако с тех пор данный перечень не расширялся и не обновлялся. В связи с этим, участники совещания признали необходимым внесение изменений в постановление в целях расширения списка Рамсарских ВБУ в России.

Директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов в ходе совещания сообщил, что в Минприроды России поступил рад обращений субъектов Российской Федерации, касающихся номинации новых ВБУ, а также создания трансграничных угодий. Н. Инамов отметил: "Россия стремится обеспечивать неукоснительное соблюдение требований Рамсарской конвенции. Практическим шагом в этом направлении могла бы стать номинация заповедника "Пасвик" на статус Рамсарского угодья".

По мнению специалистов, указанные шаги послужат сохранению благоприятной экологической среды в Российской Федерации и уникальных экосистем, расположенных на ее территории.

По итогам совещания было принято решение активизировать участие Российской Федерации в деятельности Международной организации по сохранению водно-болотных угодий Wetlands Int. и продолжить сотрудничество с Международной сетью Wetland Link International.

В мероприятии приняли участие представители Института лесоведения РАН, ФГБУ "Центрохотконтроль" и Российской программы Международной организации по сохранению водно-болотных угодий.

В Госдуме состоялась дискуссия о путях преодоления кризиса в медиаотрасли страны

9 февраля 2016 года в Государственной Думе РФ состоялось заседание круглого стола по теме «О положении в отрасли печатных СМИ и мерах по преодолению кризиса».

Мероприятие было организовано первым заместителем председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андреем Тумановым совместно с НП «Ассоциация распространителей печатной продукции». В нём приняли участие более 70 человек, в том числе депутаты Госдумы, представители Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ФГУП «Почта России», издательских и распространительских компаний, отраслевых общественных объединений, а также эксперты рынка прессы.

Открывая заседание ведущий круглого стола, было озвучено мнение, что невозможно построить гражданское общество без свободных СМИ, которые, ко всему прочему, выступают в качестве инструмента навязанной нам информационной войны. Надо защищать интересы нашей страны при помощи печатных изданий. А для этого необходимо совместными усилиями решать сложные задачи, чтобы сохранить отрасль. Отступать и сдаваться ни в коем случае нельзя, подчеркнул Андрей Туманов.

С докладом о ситуации в отрасли периодической печатной и книжной продукции и мерах по преодолению кризиса выступил президент АРПП Дмитрий Мартынов. Он напомнил, что современные печатные СМИ играют значительную роль в формировании культурного пространства страны, участвуют в процессе создания и укрепления информационного пространства государства, выступают как действенный инструмент поддержания демократического общества, политических и культурных свобод.

Президент АРПП сделал акцент на том, что в корне неверно выделять какие-то периодические издания в особую группу и считать их социально-значимыми, а остальные таковыми не признавать и не оказывать им финансовой поддержки. Все издания без исключения, в том числе и научно-популярные, и детские, и кулинарные, и автомобильные и т.д. имеют, по убеждению Мартынова, социальную направленность, несут в массы духовные и культурные ценности. Он также указал на проблемы и трудности, мешающие нормальному функционированию предприятий, занятых в сфере создания, производства и распространения прессы, высказал соображения относительно того, каким образом необходимо осуществлять помощь индустрии печатных СМИ в нынешней сложной экономической обстановке.

Собственные видение положения дел в медиаотрасли высказал и представитель Роспечати Геннадий. Кудий. К серьёзным проблемам распространения прессы в стране, по его мнению, привели: повышение от 60% и выше цен на бумагу, запрет на размещение рекламы табака и алкоголя в печатных СМИ, сокращение инвестиций в рынок печатных СМИ, общее падение интереса к чтению и другие причины. В частности, очень медленно выполняются поручения Президента РФ Владимира Путина по поддержке медийной отрасли. Несмотря на кризис, подчеркнул Кудий, имеются примеры не только успешных изданий, но и доказательства успешной работы издательских компаний. Значит дело не только в объективных трудностях, но и в эффективности бизнес-стратегий самых предприятий, в умении претворять эти стратегии в жизнь.

Докладчик заострил внимание на проблемах законодательства в области СМИ. Он дал негативную оценку так называемому «Федеральному закону об иностранцах» от 14.10.2014, который отрицательно сказался на функционировании медийных компаний. Заметил, что источники дохода для печатных изданий обрезаются, а стимулов к развитию не создаётся.

Затронув вопрос поддержки социально-значимых изданий, представитель Роспечати сказал, что в 2015 году агентство рассмотрело 805 заявок, поступивших от местных и региональных периодических изданий, из которых было удовлетворено 94%. Необходимо, подчеркнул он, закрепить в законодательном порядке понятия «региональные СМИ» и «общефедеральные СМИ», выделить региональные газеты и журналы в отдельную категорию.

Исполнительный директор Союза издателей «ГИПП» Елена Шитикова посвятила своё выступление теме «Рекламный рынок сегодня». По последним данным, отметила она, падение рекламы в печатных СМИ составило 32%, а по отдельным изданиям на 80%, что крайне негативно отражается на экономике издателей и соответственно на доходах распространителей.

С тем чтобы добиться доверия рекламодателей необходимо, с одной стороны, прекратить тиражирование бездоказательных рассуждений о якобы смерти прессы, а с другой, всеми возможными способами доказывать эффективность рекламы в печатных СМИ. В качестве обоснованности данного тезиса было бы целесообразным провести с помощью маркетинговых агентств, таких как TNS Россия, специальные исследования на этот счёт. Шитикова призвала издателей и распространителей объединиться и бороться за то, чтобы отнести распространение печатной продукции к сфере социальных услуг.

Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» Инесса Галактионова ознакомила участников круглого стола с итогами подписной кампании на 1-ое полугодие 2016 года, первым опытом работы созданного менее года назад подписного агентства Почты России.

Галактионова рассказала о проведённой совместно с издателями благотворительной акции «Дерево добра», в ходе которой можно было оформить подписку на популярные издания, ориентированные на детей или пенсионеров, о мероприятиях по поддержке подписной кампании на 2-ое полугодие 2016 года, о работе почты по совершенствованию качества доставки подписных изданий.

Особое внимание Инесса Галактионова уделила реализации Почтой России масштабного проекта по поддержке российских печатных СМИ с помощью почтовой розницы. Благодаря самой крупной в стране филиальной сети, насчитывающей 42 000 почтовых отделений, которые ежедневно посещают в среднем более 2,5 млн человек, издателям предоставлена уникальная возможность обеспечить управляемый доступ к прессе читателей, как в крупных городах, так и в сельской местности.

В результате целенаправленной работы в 2015 году объём розничных продаж газет и журналов в почтовых отделениях вырос на 13% по сравнению с 2014 годом. Издатели тем самым получили дополнительную выручку и поддержку тиражей своих газет и журналов.

С докладом «Периодическая печать: социальная значимость, проблемы и перспективы» выступил заместитель генерального директора ЗАО «Издательский дом «Аргументы недели» Игорь Диденко. Он заметил, что кризисные времена заставляют искать выход из сложной ситуации. Именно с этих позиций действовали представители издательского сообщества, которые решили воссоздать Национальную ассоциацию издателей в целях повышения эффективности отстаивания интересов издателей и отрасли в целом.

Перед обновлённой НАИ, сказал Диденко, стоит комплекс задач, среди которых: возобновление государственных субсидий подписки на печатные издания, снижение НДС для печатных СМИ на подписку до 10%, освобождение от страховых взносов, увеличение списания на издания до 30 - 50%, о размещении социальной рекламы в печатных СМИ и т.д.

Исполнительный директор Ассоциации книгораспространителей независимых государств Анатолий Горбунов озвучил доклад «Книжные магазины тоже нуждаются в господдержке». По его словам, согласно социологическим исследованиям, 46% населения страны не читают книги, а 55% жителей вообще не покупают их. Падение интересов к чтению книг связано в первую очередь с появлением интернета, а также с высокими ценами на книжную продукцию.

По данным Российской книжной палаты, заметил Горбунов, книжных магазинов в России стало в 6 раз меньше, чем в годы социализма. В то время на 1 такой магазин приходилось 16,5 тысяч человек, а сейчас уже на 96 тысяч человек. Магазины по продаже книг по всей России продолжают стремительно закрываться. К примеру, московский «Дом книги» закрыл в прошлом году 10 своих филиалов. К сожалению, в стране отсутствует орган, который бы занимался проблемами книжных магазинов. И если сейчас государство не обратит внимания на эту глобальную проблему, завтра поддерживать будет некого.

Президент коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскёров Владлен Максимов в докладе «НТО как важнейшая сфера приложения малого бизнеса» поднял проблему масштабного сноса по всей стране нестационарных торговых объектов, в том числе по продаже прессы. Вместе с тем, обеспеченность торговыми площадями в России в 2,5 раза меньше, чем в Европе. Сейчас Минпромторгом разработан революционный, как выразился докладчик, законопроект о нестационарной торговле. В нём речь идет о радикальной либерализации система торговли (существуют требования к пролонгации без торгов, если объект сносится, должно быть выдано нормальное компенсационное место и т.д.).

По мнению Максимова, необходимо добиваться возврата табачных изделий в торговые объекты прессы, поскольку их изъятие нанесло колоссальный ущерб системе распространения газет и журналов. При этом он сослался на опыт большинства зарубежных стран, где киоски прессы занимаются продажей табака.

С предложением о возврате табака в киоски по реализации периодики выступил также президент «Российского сигарного союза» Андрей Лоскутов. Он заявил, что в случае законодательной отмены существующего запрета, табачные компании готовы оплачивать рекламные и маркетинговые услуги сетям распространения прессы, тем самым улучшая их финансовое положение.

С докладом «Подписка и розница. Как они дополняют друг друга?» выступила исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская, которая рассказала о проблемах региональных изданий, обосновала необходимость финансовой их поддержки. При этом заметила, что нельзя ставить региональные СМИ на один уровень с федеральными изданиями, т.к. у них разные условия существования, разные доходы и расходы.

Дубинская проинформировала участников круглого стола о конкретных шагах, которые предпринимает экспертный совет для помощи издателям. По её словам, более 2 тысяч социально-значимых изданий, список которых будет обнародован в ближайшее время, получат скидки до 20-30 % при подписке на второе полугодие 2016 г. Однако этого явно недостаточно, учитывая тот факт, что по всей стране найдётся еще около 15-ти тысяч газет и журналов, нуждающихся в помощи.

Генеральный директор ООО «Роспечать» г. Липецк Валентина Полуказакова раскрыла секреты успешной деятельности своего предприятия. Этому, по её словам, способствует ответственная, активная работа всего коллектива, а также значительная поддержка отрасли со стороны властей. Администрация области не только не мешает работать распространителям, не давит на них, но наоборот оказывает содействие, исходя из региональных возможностей и требований современного развития техники.

Ещё одним шагом в направлении развития системы распространения прессы, обеспечения её доступности для населения, удовлетворения различных запросов жителей области было открытие в конце 2015 года первого в Черноземье мультимедийного павильона общей площадью 37 квадратных метра. В нём предлагается покупателям 900 наименований печатной продукции, 20% из них составляют книги. Показательно, что в павильоне за 15 дней было продано книг на 244 тыс. рублей. В целях более полного удовлетворения запросов населения доставка продукции осуществляется 6 раз в неделю, 2 раза в день. Согласно планам в 2016 году в сельской местности Липецкой области будут устанавливаться подобные павильоны.

Генеральный директор ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж» Игорь Тимофеев раскрыл тему «Взаимодействие с местными органами власти по развитию киосковых сетей в центрально-чернозёмном регионе России». Он рассказал о том, что местные власти и бизнес печатных СМИ в этих регионах стараются сотрудничать.

В Воронеже после получения рекомендаций Минкомсвязи и маркетинговых исследований от АРПП, губернатор поставил задачу поднять область как можно выше в рейтинге по обеспеченности населения торговыми объектами прессы. В настоящий момент выделены субсидии на строительство павильонов и киосков, в мае 2016 года в городе будут установлены новые торговые объекты.

В Тамбовской области отмечено снижение аренды и налогов на объекты печати в три раза. Правда, одну розничную сеть в городе продали под реализацию выпечки, но ситуацию обещали исправить.

Надо признать, что не везде власти проявляют понимание важности прессы и системы её распространения. Об этом свидетельствует ситуация в Орловской и Курской областях. В частности, в Курской области четверть киосков на сегодняшний день закрыта. В Белгородской области были повышены ставки арендной платы за торговые объекты прессы. Пресса, которая формирует общественное мнение, не доходит до жителей многих поселков и деревень.

Необходимо, подчеркнул Тимофеев, чтобы приказ № 197 Минкомсвязи носил не только рекомендательный характер, а обязательно исполнялся на местах.

Председатель координационного совета Альянса в поддержку института подписки на газеты и журналы Вячеслав Керов предложил ряд мер по развитию и укреплению института подписки:

- всем изданиям, не имеющим госфинансирования, предоставить госсубсидирование, чтобы они могли выступать на равных с государственными изданиями;

- предоставить субсидирование тарифов на логистические услуги для печатных изданий;

- развивать онлайн сервисы по распространению печатных СМИ;

- предоставить целевые субсидии для школ, вузов, детских домов для оформления подписки;

- компенсировать подписчику повышение почтовых тарифов на приём и доставку подписки снижением НДС в подписке на 10%.

- официально установить сроки доставки подписных изданий подписчикам;

- постепенно увеличивать обязательный ассортимент прессы в почтовых отделениях – до 20 и более позиций.

Улучшение ситуации в подписной сфере, по убеждению Керова, возможно лишь совместными усилиями всех участников рынка с равными для них условиями при соблюдении закона «О конкуренции».

На заседании выступил генеральный директор ООО «Мир новостей Медиа», президент Национальной ассоциации издателей Андрей Авдонин. Он рассказал о побудительных мотивах, главных причинах возрождения НАИ. Одна из них - не решенные проблемы издателей по многим вопросам, которые уже сегодня затрагивались на заседании круглого стола.

Авдонин заявил, что ассоциация, которую он возглавил, готова к консолидации со всеми заинтересованными в этих вопросах организациями, для того, чтобы, наконец, добиться положительных результатов. Он также подчеркнул важную роль губернаторов в распространении прессы, о необходимости постоянной работы с руководителями субъектов Федерации, чтобы вызвать у них заинтересованность в установке павильонов и киосков печати во вверенных регионах. Необходимо приравнять распространение прессы к социально-значимому процессу, а также дать предпринимателям возможность продавать прессу повсюду, как в кризисные 90-е годы.

Генеральный директор ООО «АРПИ «Сибирь» Сергей Гаврилов заметил, что для эффективного развития рынка прессы важно добиваться полного претворения в жизнь поручений Президента РФ В.В. Путина по оказанию помощи медийной отрасли, рекомендаций Минкомсвязи и Минпромторга по поддержке системы розничного распространения печатной продукции.

Он критически отозвался о внесённом в Госдуму предложении организовать реализацию печатной продукции в точках по продаже табачных изделий. Свои возражения Гаврилов обосновал тем, что распространение газет и журналов – процесс специфический, начиная от доставки и заканчивая ежедневным возвратом. Кроме того, для печатной продукции необходима должная выкладка и соответствующее хранение, чего продавцы табака обеспечить не смогут.

Гаврилов посчитал необходимым довести до сведения депутатов Госдумы недовольство работающих пенсионеров отменой для них индексации пенсий. К руководству компании поступают многочисленные просьбы от пожилых сотрудников о выдаче зарплаты в «конвертах».

О конкретных результатах поддержки региональных изданий рассказал генеральный директор ИД «Северная неделя» Вячеслав Белоусов, который особо подчеркнул, что не надо стесняться обращаться к мэру города за помощью.

В дискуссии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Александр Тарнавский и член союза журналистов Москвы Арина Розова и другие.

Председатель правления АРПП Александр Оськин, подводя итоги заседания, представил развёрнутую картину положения дел в отрасли печатных СМИ на начало 2016 г. По его оценке, прошедший 2015 год характеризуется как серьёзными проблемами, мешающими нормальному функционированию предприятий отрасли, так и реальными достижениями в преодолении последствий кризиса.

Положительному решению непростых проблем, с которыми сталкивались представители издательско-дистрибуторского сообщества, во многом способствовала активная поддержка со стороны депутатского корпуса, прежде всего Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Несмотря на то, что их возможности ограничены, они смогли поставить заслон на пути прожектёрских законодательных проектов, которые предлагались другими депутатами, ничего не понимающими в распространении прессы. Много полезного для отрасли делает профильное министерство - Минкомсвязи, созданный при нём экспертный совет по проблемам региональных СМИ. Ощущается постояннуая поддержка со стороны руководителей Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2015 году ряд регионов страны и предприятий отрасли продемонстрировали достаточно высокие производственные показатели. Об этом говорят и рост подписки, и рост продаж прессы, и зарекомендовавшие себя в качестве лучших по распространению прессы регионы – Липецкая область, Воронежская область, г. Севастополь и др. Подводя итоги года, АРПП вполне заслуженно вручила награды в таких номинациях как «Лидер подписки» и «Лидер продаж» лучшим издательским домам страны.

Оськин акцентировал внимание на необходимости отстаивания свободы предпринимательства, реализации на практике рыночных принципов здоровой конкуренции, Если издание имеет плохой контент и теряет спрос – оно должно уйти с рынка. Искусственная поддержка такого издания нарушает рыночные отношения. Как и нарушают рыночные отношения бесплатные рекламные издания. Поэтому нужен рынок в полном объёме. Нужна свобода предпринимательства, чтобы предприятия отрасли могли зарабатывать и платить налоги государству и в распространении и в издательском деле. В наступившем году следует укреплять рыночные отношения в отрасли. И бороться за то, чтобы власть дала максимальную свободу издательскому и дистрибуторскому бизнесу.

Хорошая, но маленькая

Минтруд считает темп снижения зарплат в России беспрецедентным

Алексей Голяков

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса во вторник заявил о беспрецедентной динамике падения заработных плат в стране по итогам 2015 года. «Снижение зарплат в прошлом году составило 9,5%. Таких снижений ранее не было», – заявил министр. Эксперты обращают внимание на то, что номинально начисленные зарплаты в стране растут год от года, но высокая инфляция сводит на нет их реальное наполнение.

Комментируя данные о резком снижении реальных зарплат, министр Топилин сослался на имеющее хождение в экспертной среде и даже на обывательском уровне устойчивое мнение, что это является неизбежным отскоком назад, платой за резкий и необоснованный (правда, не повсеместно и не у всех категорий работников) рост зарплат, который давал о себе знать ранее, в пресловутые «тучные» годы.

Таким образом, по логике министра, внезапное падение их уровня можно считать закономерным – в связи с тем, что за этим явлением кроется серьезная экономическая подоплека: по данным Минэкономразвития РФ, отставание России по производительности труда от ЕС и США по ряду отраслей достигает 30 раз. Утверждения же главы социального ведомства опираются на сводки Росстата: реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ в минувшем году снизились на 4%, годом ранее снижение составило 1%. Наибольшее «сжимание» реальных средств у населения наблюдалось в октябре – на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Покупательная способность получаемых среднестатистическим российским трудящимся денег упала в годовом исчислении почти на 11%.

А вот в номинальном выражении средняя зарплата россиян за год составила примерно 33 900 рублей, а в декабре 2015-го и вовсе добралась до отметки в 42 600 рублей – это на 1,6% выше, чем в декабре 2014 года.

Однако для статистики гораздо более важный показатель – реальная зарплата, под которой понимается количество товаров и услуг, которые работник может приобрести на выплаченное ему за труд вознаграждение. Так вот, в прошлом году формальный рост зарплат вступил в явное противоречие с инфляционной реальностью и обесцениванием национальной валюты.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова в комментарии для «НИ» констатировала явное замедление роста даже номинальной зарплаты к концу 2015 года: так, в декабре она превышала всего на 1,6% ноябрьскую цифру. Не исключены при такой перспективе, как полагает эксперт, «нулевой рост номинальной зарплаты в первом полугодии 2016 года и последующий медленный подъем во втором».

В конце 2015 года аналитики компании Korn Ferry Hay Group, опросившие руководителей около 600 хозяйствующих субъектов РФ, пришли к выводу, что инфляция полностью поглощает запланированное российскими компаниями увеличение зарплат. Росстат подтверждает этот вывод: в среднем номинальная зарплата выросла за год на 7%, в то время как инфляция по итогам 2015-го подскочила, согласно официальным данным, на 12,9%.

С падением зарплат большинства граждан тесно переплетается проблема безработицы, хотя она, как заметил Максим Топилин, не столь высока, как в прошлый кризис, и не должна превысить 6% от экономически активного населения. При этом, по данным Минтруда, ныне чуть более 200 тыс. человек работают в условиях неполной занятости; в прошлый кризис эта цифра зашкаливала за два млн. человек.

Тем не менее г-н Топилин интерпретировал показатель снижения зарплат в прошлом году в 9,5% как крайне неблагоприятную тенденцию. Мало того, аналитики Минтруда еще во втором квартале прошлого года рассчитали, что «провисание» доходов россиян продлится минимум до 2018 года. А 14 января 2016 года на заседании кабинета министров премьер Дмитрий Медведев открыто допустил дальнейшее возрастание долгов по зарплате во многих российских компаниях.

«Думаю, в 2016 году сохранится тенденция к умеренному, вялотекущему снижению доходов и зарплат, – сказал «НИ» директор Института социальной политики и социальных программ НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. – Но не десятипроцентному – это будет уже перебор, чреватый протестными вспышками». Эксперт выразил мнение, что правительство, пока у него есть резервы, будет гасить возможные локальные очаги недовольства в отдельных отраслях, на предприятиях или в регионах.

Старший научный сотрудник Института стратегических исследований Николай Трошин, со своей стороны, считает наивными предположения о том, что в нашей стране в ближайшие месяцы начнется рост заработков. «Почва для подобного роста может быть только при условии начала подъема экономики. Но пока, несмотря на все декларации Минэкономразвития, она, по всем признакам, не выходит из рецессии. Следствием этого является снижение реальных доходов населения», – подчеркнул эксперт в беседе с «НИ». По его прогнозу, «срезание» зарплат может происходить в различных отраслях и в нынешнем году – после представляющегося скорым и неизбежным на фоне низких цен на нефть сокращения бюджета.

За прозрачное слово

Расходы на пиар губернаторов в СМИ систематизируют

Сергей Ежов

В марте текущего года на сайтах региональных органов власти должны появиться первые отчеты о бюджетных тратах на освещение чиновниками своей деятельности. Впоследствии каждый желающий гражданин сможет регулярно узнавать, сколько денег власти расходуют на то, чтобы рассказать обществу о проводимой работе. Однако полностью пиар губернаторов в медиа на платной основе, несмотря на предложение ряда парламентариев, пока не запрещен.

Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства одобрила перечень направлений расходования бюджетных ассигнований на информационное освещение деятельности органов государственной власти субъектов РФ и требования к размещению в Интернете отчетов о таких расходах. Об этом вчера сообщили в пресс-службе Открытого правительства. Разработать эти документы и рекомендовать региональным министерствам и ведомствам руководствоваться ими поручал премьер Дмитрий Медведев.

В перечень направлений расходования бюджетных ассигнований входит предоставление субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам – производителям товаров и услуг в сфере СМИ, а также предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания государственным бюджетным и автономным учреждениям субъектов РФ, осуществляющим информационное освещение деятельности госорганов. Кроме того, в перечень входит осуществление закупок в сфере размещения и распространения материалов о деятельности госорганов субъектов по освещению деятельности госорганов в СМИ и Интернете, а также в сфере производства аудиовизуальной продукции о деятельности региональных органов власти.

Отчеты, согласно утвержденным требованиям, должны размещаться на официальном сайте раз в полгода, в течение 15 рабочих дней после отчетной даты: 1 июля и 31 декабря. При этом отчеты за 2015 год должны быть опубликованы в срок до 31?марта текущего года.

Важность повышения прозрачности расходов ведомств на освещение их работы в СМИ ранее подчеркивал президент страны. «Органы власти и управления должны заниматься не самопиаром, они должны информировать население о том, что делается, это же совершенно очевидно, а это услуга, которая закупается органом власти. Деньги, если тратятся на товары и услуги, должны тратиться прозрачным способом», – говорил президент.

Правительственная комиссия занимается также разработкой и внедрением критериев и порядка ежегодного согласования планов и отчетов федеральных органов исполнительной власти по расходованию средств на информсопровождение их деятельности. Такое поручение министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову в октябре прошлого года дал руководитель аппарата кабмина Сергей Приходько. «Предварительная работа, которую мы провели по сбору и обработке информации о расходовании ведомствами средств на информационное сопровождение, показала отсутствие цельной системы внутри министерств. Расходы на работу пресс-служб, ведение сайтов, просветительскую и выставочную деятельность, проведение публичных мероприятий – их иногда физически тяжело свести в единый реестр. Нам надо в первую очередь обеспечить прозрачность и эффективность этих расходов, они для нас пока неочевидны», – сказал г-н Абызов.

Внедрение специальных форм отчетности по бюджетным расходам на информационное освещение деятельности региональных властей положительно скажется на сокращении губернаторами трат на пиар в СМИ, полагает член Общественной палаты Георгий Федоров. «Это первый шаг к повышению прозрачности. Но надо будет действовать дальше – все мы знаем, как чиновники умеют хитрить», – сказал он в комментарии «НИ». Кроме того, возможен переход лояльных властям изданий на «теневое» финансирование, когда спонсорами будут выступать близкие к власти бизнес-структуры, не исключает эксперт. Опасается он и перехода на расчет с журналистами «черным налом». Такие схемы применяются при оплате услуг, например, политтехнологов. Вместе с тем Федоров уверен, что в условиях кризиса вовсе отказываться от субсидий местным СМИ не следует – иначе они не выживут.

Законопроект, которым предусматривается полный запрет за саморекламу региональных властей, был внесен в Госдуму в декабре прошлого года. Однако он пока не добрался даже до первого чтения, хотя авторами выступили представители всех четырех фракций нижней палаты. «Законопроект предусматривает, что органы государственной власти субъекта Российской Федерации не вправе осуществлять расходы на информирование о своей деятельности, за исключением случаев, связанных с оказанием государственных услуг и случаев, прямо установленных федеральным законодательством», – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время финансирование СМИ из региональных бюджетов осуществляется двумя основными способами. Это, во-первых, заключение контрактов как с частными, так и с государственными СМИ на освещение деятельности властей. Во-вторых, прямые бюджетные вливания в те СМИ, которые учреждены правительствами субъектов РФ. Еще в 2010 году, занимая пост главы государства, Дмитрий Медведев заявлял о необходимости разгосударствления губернаторских СМИ. Однако за прошедшие шесть лет ситуация с правовым статусом СМИ в регионах не изменилась, а бюджетные траты на них возросли.

Интервью главы Минстроя России Михаила Меня "Российской газете"

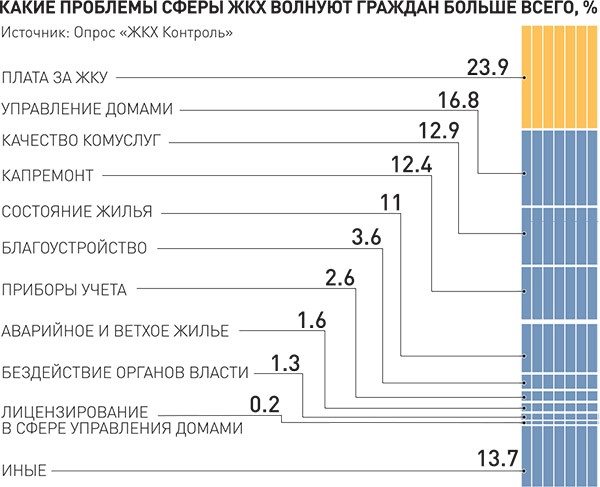

У нас появится возможность влиять на суммы в платежках за коммунальные услуги. А также на качество воды и тепла. Минстрой начал совершенствовать систему расчетов и контроля в ЖКХ. Но и самим жильцам придется потрудиться.

Об этом "Российской газете" рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. И подчеркнул, что собственники жилья должны стать основными "игроками" в ЖКХ. Эти принципы заложены в новой стратегии развития отрасли до 2020 года.

Михаил Александрович, почему все-таки собственникам квартир отведена особая роль в стратегии? Сами коммунальщики не справляются?

Михаил Мень: Мы составили план действий на ближайшие пять лет, в него вошел целый комплекс мер - от корректировки программ капитального ремонта и переселения из аварийных домов до привлечения бизнеса и развития общественного контроля. Все эти направления очень важны, и без активного участия самих жильцов мы не обойдемся.

ЖКХ - одна из немногих сфер, с которой люди сталкиваются каждый день. То есть это касается каждого из нас. Однако получается так, что даже соседи по лестничной клетке зачастую не знают друг друга, не общаются. Это действительно серьезная проблема, особенно если учесть, что в России более 80 процентов - собственники жилья. Но настоящими хозяевами многие из них пока не стали, они только-только начали приобретать этот статус. Поэтому сейчас важно не прекращать работу по привлечению жильцов к управлению собственным домом, в стратегии прописаны все необходимые для этого механизмы.

Сегодня принято сидеть на кухне и критиковать управляющую компанию, а принять участие в общедомовом собрании время есть не у всех. Поэтому мы пошли здесь людям навстречу и ввели упрощенную форму (очно-заочную) проведения общего собрания, а также типовой протокол. При этом теперь предусмотрена уголовная ответственность за подделку таких документов. Это очень важно, ведь было много случаев, когда люди не участвовали ни в выборе управляющей компании, ни в изменении ее работы, а в протоколах якобы стоит их подпись.

Люди должны понимать, что именно от них зависят все решения, которые принимаются в доме - от того, какой будет дверь в подъезд, до платы за жилищные услуги. Все нормативно-правовые акты на этот счет уже приняты, осталось только добиться их стопроцентной реализации.

Жильцы получат скидки

А как собственники смогут влиять на стоимость и качество коммунальных услуг - воды, тепла, газа...

Михаил Мень: Да, для этого мы совершенствуем систему расчетов. И это тоже важный момент. Напомню, что долги в коммунальном хозяйстве достигли уже почти триллиона рублей, и только четверть из этой суммы должны простые собственники.

Остальные долги между юридическими лицами: например, между управляющими компаниями (УК) и ресурсоснабжающими организациями. Чтобы этого избежать, предлагалось дать жильцам возможность заключать "прямые договоры" с ресурсниками, чтобы деньги, оплачиваемые жильцами, не пропадали на счетах посредников - управляющих компаний.

В итоге мы приняли компромиссное решение - "прямые договоры" заключать можно, но управляющие компании все равно должны выполнять в этих сделках функции администраторов, но не распределителей. Так что теперь и УК будут себя чувствовать уверенно на рынке, и деньги россиян не осядут в карманах неблагонадежных управдомов. Закон готов, мы планируем, что он будет принят в этом году.

Капремонт не только продлевает "жизнь" дому, но и повышает цену квартиры - она стоит процентов на 30 дороже

Также жители скоро смогут заключать и энергосервисные договоры. Это когда в дом приходит специальная организация, которая проводит энергосберегающие работы, помогающие снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Первое время сэкономленные средства и будут составлять прибыль такой компании, а когда контракт с домом закончится, то эффект почувствуют и сами владельцы квартир. Просто и выгодно.

Так вот, в стратегии зафиксировано упрощение порядка заключения таких контрактов - если раньше это надо было согласовывать непосредственно с каждым жителем дома, то скоро необходимо будет лишь большинство голосов. Надеюсь, что после принятия и этого подготовленного нами законопроекта эта схема заработает в полную силу.

Наверно, первый шаг к осознанию себя ответственными собственниками россияне совершили, когда начали делать взносы на капремонт. Но пока только 15 процентов готовы сами копить средства и заниматься ремонтом. Как увеличить эту цифру?

Михаил Мень: Последние социологические опросы говорят о том, что люди сегодня уже понимают, что взносы на капремонт - это необходимая мера, другого варианта отремонтировать свой дом нет. Пришло осознание, что капитальный ремонт позволяет не только продлить "жизнь" дому, но и приводит к увеличению капитализации их личной квартиры - после ремонта она стоит процентов на 30 дороже. И это достаточно серьезно.

1.jpg

Нас радует, что сейчас на первый план вышли совсем другие вопросы - жильцов, например, волнует контроль и сохранение средств от инфляции. И мы готовы в этом помочь, данным вопросам посвящена целая глава в стратегии. Мы планируем ужесточить контроль за исполнением регионами программ по капремонту. За обязательствами, которые они взяли на себя. Если люди сдали деньги, а собираемость взносов в среднем по России уже составила более 77 процентов, то они должны быть уверены, что их дом отремонтируют. На сегодняшний день в программу капремонта включено 735 тысяч многоквартирных домов общей площадью более 2,3 миллиарда квадратных метров, а в целом, по экспертным данным, почти половина жилого фонда уже требует того или иного ремонта.

Но мы говорим не только о том большинстве россиян, которые приняли решение делать взносы в общий котел и ждать ремонта в общей очереди, но и о тех, кто решил самостоятельно копить деньги на специальном счете в банке и делать ремонт по решению собственников. Данный подход эффективнее, так как позволяет самим продумать стоимость и последовательность работ.

У таких ответственных жильцов появилась возможность делать ремонт в кредит, но пока этот механизм действует слабо, слишком уж большие процентные ставки у банков. Как можно изменить эту ситуацию?

Михаил Мень: Принято решение разработать меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки и субсидирования части самого кредита.

Также будут применяться механизмы субсидирования кредитов, выданных на капитальный ремонт многоквартирных домов. Эти меры, мы надеемся, послужат аргументом для собственников и увеличат число тех, кто выбирает спецсчета и готов самостоятельно отвечать за свое жилье.

Конечно, чтобы все это качественно работало, нужно обеспечить объективную систему мониторинга реализации региональных программ капитального ремонта. И такую стратегическую задачу уже выполняем. У людей должна быть возможность в любой момент открыть Интернет и узнать, когда в их доме будут менять лифт или крышу. На сайте Минстроя России и портале Фонда ЖКХ "Реформа ЖКХ" (reformagkh.ru) в разделе "Капитальный ремонт" можно увидеть, как идет капремонт в регионах.

Просветительская работа в субъектах проводится неплохо: еще год-полтора назад многие жители не знали, зачем нужна эта программа, теперь же активно интересуются сроками и видами работ.

В июне 2015 года проводились исследования, по которым 61 опрошенный видит необходимость проведения капитального ремонта в ближайшие 3-5 лет, при этом более трети респондентов ответили, что их многоквартирный дом необходимо отремонтировать немедленно.

Новостройки возьмут под контроль

Вы сказали, что в стратегию также вошли меры по расселению жителей аварийных домов. На каких условиях они будут получать жилье после 2017 года?

Михаил Мень: Вариантов "переезда" людей из аварийных домов, признанных таковыми уже после 1 января 2012 года, предлагается много. Мы пока окончательно не определились с единым решением, но до конца года ответ будет дан.

Чтобы принять окончательное решение, нужно еще много сделать: создать систему достоверного учета аварийного жилищного фонда, сформировать реестр на федеральном уровне, проработать вопрос оказания государственной поддержки. Важно, чтобы в краткосрочной перспективе - до 2020 года - механизмы переселения граждан из аварийного жилья обеспечили отсутствие роста объемов "аварийки".

Сегодня принято сидеть на кухне и критиковать управдомов, а принять участие в собрании - времени нет

Сейчас же для нас задача номер один - закончить переселение жителей по действующей программе, срок у нас до сентября 2017 года. Но я уверен, мы справимся, так как темпы переселения достаточно высокие.

Если до создания минстроя расселялось около миллиона квадратных метров в год, то сейчас общий объем расселения мы увеличили почти в три раза. План прошлого года мы выполнили. К сожалению, есть отстающие регионы. Но, с другой стороны, есть и регионы, которые очень активно работают и перевыполняют плановые показатели, что позволяет нам в целом по стране достигать намеченных целей, реализуя годовые планы полностью.

Между тем из регионов приходит много жалоб на низкое качество новостроек в рамках программы переселения. Где-то вентиляцию неправильно продолжили, где-то дыры в стенах... Как решить этот вопрос?

Михаил Мень: На самом деле, серьезные проблемы с качеством выявляются менее чем в одном проценте новых квартир. Но это как раз та ложка дегтя в бочке с медом, потому что выявленные факты сразу получают широкую огласку. И это правильно! В данном вопросе мы всегда прислушиваемся к сообщениям общественных организаций, проверяем, разбираемся. Встречаются вопиющие случаи, как с печально знаменитыми Белыми Берегами. Это населенный пункт в Брянской области, где нам пришлось вместе с региональными властями, грубо говоря, второй раз переселять людей. Такие случаи наносят ущерб не только репутации региональных и муниципальных руководителей, но и программе в целом.

В рамках стратегии мы утвердили некоторые изменения, которые позволят жестче контролировать качество строительства. Так, например, мы все-таки возвращаем обязательность экспертизы проектно-сметной документации для малоэтажных домов.

До последнего момента, я напомню, "малоэтажка", а это МКД высотой до трех этажей включительно, не проходила такую процедуру, теперь же если застройщик хочет участвовать в программе по переселению, то он обязан обращаться в стройнадзор. Здесь мы были просто вынуждены ужесточить контроль. И сегодня мы уже запустили многоступенчатую систему контроля за качеством домов, вводимых по этой программе, и это дает свои положительные результаты.

Кто поменяет дырявые трубы

Качество и бесперебойность подачи воды и тепла в квартиры зависит от инфраструктуры, которая на данный момент устарела. Поменять ржавые и дырявые трубы могут бизнесмены, собираетесь ли вы привлекать их к работе в системе ЖКХ?

Михаил Мень: Это одна из наших основных задач. Я активный сторонник концессионных соглашений. По разным оценкам экспертов, чтобы модернизировать сети и инфраструктуру, необходимо ежегодно по полтриллиона рублей на протяжении минимум пяти лет. Без частных инвестиций не обойтись, и мы уже начали работу по их привлечению в сферу ЖКХ.

Первые результаты впечатляют - в прошлом году мы заключили более 270 договоров концессии по всей стране. Это значит, бизнес признал это прибыльным делом. И главное - беспроигрышным. Интересный факт: когда мы готовились к осенне-зимнему периоду, то увидели, что регионы в сравнении с предыдущим годом меньше вложили бюджетных средств в подготовку сетей, а сетей заменили больше. Это говорит о том, что бизнес уже начал работать, ему понравились предложенные нами условия: я говорю о тех 5 процентах предпринимательской прибыли, которую мы заложили в тарифы на воду и тепло. Получается взаимовыгодная конструкция, когда концессионеру выгодно переложить трубы, чтобы уменьшить потери, потому что это его заработок.

В денежном выражении объем инвестиций в 2015 году составил более 100 миллиардов рублей. И если количество концессионных соглашений увеличится хотя бы раз в пять, то можно будет говорить, что государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ заработало в полную силу.

2.jpg

После трагедий с лифтами в России эксперты вновь подняли вопрос о недостаточном уровне образования работников ЖКХ. Когда, наконец, появятся лифтовые механики, которые будут понимать, что они делают?

Михаил Мень: Я не могу согласиться, что все лифтеры в России не ведают, что творят. Некоторые из них настоящие специалисты своего дела, но, конечно, конкретно "лифтового" образования у них нет. Как нет его у многих других сотрудников в сфере ЖКХ. Не потому что они неучи, а потому что им негде было получить образование. Мы уже начали решать эту проблему, создавая учебные программы в ведущих вузах, например, в МГСУ.

Любой многоквартирный дом - это сложное инженерное сооружение, но в отличие от езды на том же мопеде, для его управления не нужны права. Начали мы с выдачи лицензий управляющим компаниям, потом провели тестирование руководителей жилинспекций по регионам, руководителей региональных операторов по капитальному ремонту. Были разные успехи, к сожалению. Среди тех же регоператоров только треть сдали с первого раза простые экзамены на знание законодательства в сфере, в которой они работают.

И, конечно, за последние десятилетия среднетехническое профессиональное образование очень серьезно просело. Мы сейчас подготовили профессиональные стандарты для коммунальной отрасли, но результат, конечно, мы увидим не сразу. Я думаю, не через год и не через два, но через какой-то осязаемый период времени можно будет что-то изменить.