Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На государство надейся, а сам не плошай

Елизавета Титаренко

Выступая на международном форуме "Открытые инновации", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал игроков высокотехнологичной отрасли не преувеличивать роль государства в развитии инноваций: государство не должно "сидеть" во всех технопарках и вкладываться во все проекты. Со своей стороны, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг хотел бы видеть в стране больше инновационных фондов и подчеркнул роль государства в их создании и поддержке.

"Не уверен, что таких проектов, как "Сколково", должны быть десятки. Государство не должно вкладываться во все проекты. Его роль - показать пример, как это надо делать, как сконцентрировать какой-то ресурс", - заявил Дмитрий Медведев. Если государство будет "сидеть" во всех технопарках, оно будет сковывать развитие.

По его словам, точки роста, подобные "Сколково", должны создаваться за счет усилий бизнеса при поддержке государства в виде инфраструктурных решений. Создание инновационной экономики - это точно не просто государственная задача, но и задача бизнеса, общественных структур, образования, науки и других.

Со своей стороны, Виктор Вексельберг считает недостаточным число технологических инновационных кластеров в России. "Таких проектов, как "Сколково", должны быть десятки для того, чтобы активно реализовывать тот потенциал, который у нас есть", - говорит он.

По его словам, одна из первостепенных задач - это создание и продвижение интеллектуального рынка в России. Со слов Виктора Вексельберга, Россия занимает седьмое место в мире по внутренним патентам и изобретениям. У нашей страны таких 40 тыс., а например, в Китае - 600 тыс., сравнил он. "Мы занимаем только 25-е место в мире по международным патентам, их менее 1 тыс. Это очень нездоровая статистика, ее надо переламывать, создавать новые условия для продвижения наших изобретений за рубежом", - сказал он.

Чтобы на треть увеличить количество международных патентов, нужно 30 млн руб. годовой программы поддержки, говорит он. Как рассказал президент фонда "Сколково", программа поддержки международных патентов рассматривается в Минпромторге. "Возможность поддерживать наши стартапы, которые будут продвигать продукты на международный рынок, несет в себе огромный потенциал", - сказал он.

Виктор Вексельберг выступает за создание в России электронных площадок по торговле интеллектуальными продуктами. Там каждый сможет предложить рынку какие-либо идеи. Однако в России все непросто с коммерциализацией инновационной продукции. Нужны рынок, спрос, конкуренция, а в стране этого нет.

Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" был зарегистрирован 21 мая 2010 г. Учредителями фонда стали Внешэкономбанк, Роснано, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российская академия наук и Российская венчурная компания (РВК). В 2014 г. участники проекта "Сколково" получили выручку в 27,8 млрд руб., хотя сам фонд планировал, что они получат доход около 2 млрд руб., говорилось в годовом отчете "Сколково". Число сколковских проектов выросло до 1070 (см. новость на ComNews от 4 июня 2105 г.).

Ранее о том, что России нужно больше инновационных центров, таких как "Сколково" в Подмосковье или Иннополис под Казанью, говорил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Министр выступил за создание подобных инноградов на острове Русский в рамках кампуса Дальневосточного федерального университета, а также в Крыму. Однако появление таких центров зависит от возможностей федерального бюджета, уточнял он (см. новость ComNews от 10 июня 2015 г.).

В рамках программы создания в России технопарков в сфере высоких технологий в 2007-2014 гг. было построено 12 предприятий в 10 регионах России. В них уже работает более 775 компаний, создано около 19 тыс. рабочих мест. Общая площадь технопарков составила более 450 тыс. кв.м. За прошлый год выручка резидентов парков увеличилась более чем на четверть, составив 40,5 млрд руб. Инвестиции из федерального центра составили 13 млрд руб., субъекты РФ вложили 18 млрд руб. Общая выручка резидентов за все время действия программы превысила 130 млрд руб. (см. новость ComNews от 29 июля 2015 г.).

Экономика ЕАЭС: повестка дня

Евгений Винокуров, Тарас Цукарев

Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Тарас Цукарев - руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Резюме ЕАЭС — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной интеграционного проекта.

Создание ЕАЭС – серьезное достижение его участников после нескольких «интеграционных фальстартов» 1990-2000-х годов. В перспективе им предстоит преодолеть еще множество препятствий. Глобальные проекты с трудом пробивают себе дорогу. Несмотря на наличие ряда нерешенных задач, идея глубокой экономической интеграции обретает конкретные практические очертания.

Что нужно сделать для достижения максимального положительного эффекта ЕАЭС? На наш взгляд, повестка дня на ближайшие 10 лет предусматривает следующие важнейшие шаги:

завершить формирование единого рынка товаров и услуг, устранив имеющиеся изъятия;

максимально ликвидировать и/или унифицировать нетарифные барьеры внутри союза;

эффективно координировать макроэкономическую политику, включая валютно-финансовые вопросы, и тем самым не допустить «расползания» экономического союза;

создать сеть зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, включая двух ключевых торгово-инвестиционных партнеров – ЕС и Китай.

Реализация этих мер и ряда более узких инициатив (развитие инфраструктуры, промышленной политики, АПК, рынка труда, формирование единого пенсионного пространства, активизация научного и образовательного сотрудничества и т.п.) позволит существенно увеличить эффект от интеграции.

Прежде чем подробно раскрыть суть этих задач в рамках ЕАЭС, напомним вкратце об эволюции евразийской интеграции и ее институтов.

Эволюция евразийских институтов

Начальной точкой реализации масштабного межгосударственного проекта можно назвать выступление в марте 1994 года в МГУ Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Его доклад содержал принципиально новую для того времени интеграционную парадигму, основная суть которой заключалась в создании Евразийского Союза с упором на экономику.

Есть такое выражение: «в России надо жить долго». Оно в полной мере подтвердилось и в отношении региональной интеграции. Для ее практического воплощения понадобилось 20 лет работы, сопровождаемой несколькими фальстартами.

Все это время действовали механизмы Содружества Независимых Государств (СНГ), сдержавшие многие губительные дезинтеграционные процессы. Особую роль сыграли отраслевые советы по транспорту и электроэнергетике, которые много сделали для сохранения технологического единства и электроэнергетических систем. И все же, нельзя отрицать, что в силу ряда объективных причин СНГ как организации не удалось продвинуться дальше задачи «цивилизованного развода».

В 1995 году «тройка» стран (Белоруссия, Казахстан и Россия), которые и в настоящее время являются ядром интеграционного объединения,[1] подписала Соглашение о Таможенном союзе. Документ предполагал устранение препятствий для свободного экономического взаимодействия между хозяйствующими субъектами сторон, обеспечение свободного товарообмена и добросовестной конкуренции. Фальстарт.

В 2000 году пятью государствами было учреждено Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

В 2003 году Президенты Белоруссии, Казахстана, России и Украины подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства. «Оранжевая революция» 2004 года поставила крест на этом начинании, что до сих пор вызывает глубокое сожаление, ведь участие Украины в евразийских интеграционных процессах было глубоко осмысленно и экономически целесообразно. Второй фальстарт.

В октябре 2007 года Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (ТС). Тогда же утвердили План действий по его созданию. Поставленная цель — обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной торговле, создание благоприятных условий торговли с третьими странами, а также развитие экономической интеграции.

Мало кто верил в успех новой попытки, но, по истечении плановых двух лет подготовки, 19 декабря 2009 года в Алма-Ате А. Лукашенко, Д. Медведев и Н. Назарбаев подписали Совместное заявление о формировании Таможенного союза, после чего 1 января 2010 года вступил в силу единый таможенный тариф. Успех во многом был обеспечен экономическим кризисом, который подтолкнул страны к объединению. [2]

Уже в 2011 году ТС Белоруссии, России и Казахстана начал функционировать в нормальном режиме. Создана единая таможенная территория и единый таможенный тариф.

С 1 января 2012 года в силу вступили 17 соглашений, формирующих основу Единого экономического пространства (ЕЭП). Они регламентировали ряд ключевых тем экономического сближения «тройки» — от координации макроэкономической политики до трудовой миграции.

И, наконец, 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Со 2 января 2015 года к интеграционному объединению присоединилась Армения, а в мае — Киргизия.

Институты ЕАЭС

«Семья» институтов ЕАЭС также сформирована. Принципиальные вопросы деятельности союза, его стратегию, направления и перспективы развития интеграции утверждает Высший Евразийский экономический совет, в который входят главы государств-членов. Евразийским межправительственным советом в лице глав правительств государств-членов осуществляется работа по 10 полномочиям, в том числе, обеспечение контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и одобрение проекта бюджета. В полную силу заработал единый наднациональный институт, который является регулирующим органом союза и движущей силой интеграции — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). На наднациональный уровень Комиссии переданы 140 властных полномочий.

Среди других ключевых органов ЕАЭС необходимо выделить следующие.

Суд Евразийского экономического союза — специализированный судебный орган, который рассматривает споры по вопросам реализации международных договоров в рамках союза и решений органов союза. Его решения, например, по Единому таможенного тарифу, имеют прямое действие.

Финансовые механизмы евразийской интеграции реализуются через Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). ЕАБР (6 государств-участников, 1,6 млрд. долл. капитала и около 5 млрд. долл. инвестиционного портфеля) состоялся как авторитетный международный финансовый институт. Он реализует в приоритетном порядке проекты, увеличивающие взаимную торговлю и трансграничные инвестиции. ЕФСР с капиталом с 8,5 млрд. долл. и шестью участниками — ключевой механизм антикризисного регулирования и финансовой стабилизации в регионе.

Основным правовым документом ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ изложен на 680 страницах, из которых сам Договор занимает 100 страниц, остальное — приложения к нему. [3]

Таким образом, в настоящее время сформировано региональное интеграционное объединение с общим рынком в 180 млн. человек и совокупным ВВП 2,2 трлн. долл. Ключевые по масштабу экономики союза — Россия и Казахстан (Таблица 1).

Таблица 1. Индикаторы социально-экономического развития стран ЕАЭС, 2014 год

* Оборот внешней торговли рассчитан на основе данных ЕЭК по внешнеторговому обороту с третьими странами и обороту взаимной торговли

** Данные по объему внешней торговли рассчитаны на основе платежного баланса Киргизии.

Источник: МВФ, национальные статистические ведомства, ЕЭК, расчеты ЕАБР.

При этом сегодня мы видим определенные положительные результаты в евразийской интеграции. Например, согласно данным Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ (ведется Центром интеграционных исследований ЕАБР), на фоне общего существенного падения взаимных инвестиций в СНГ, страны-участницы Евразийского союза удерживают стабильный уровень инвестиционного взаимодействия (25,1 млрд. долл. взаимных инвестиций в ЕАЭС). [4]

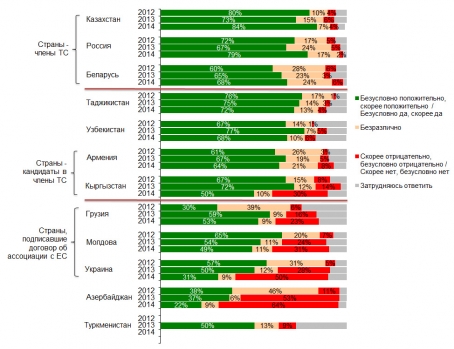

Население поддерживает евразийскую интеграцию. По данным проводимого ЦИИ ЕАБР с 2012 года мониторинга общественного мнения в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР», уровень одобрения таможенного союза находится на комфортном уровне в 65 -78%. [5]

Важнейшие составляющие повестки дня на ближайшие годы

Ликвидация оставшихся изъятий из единого рынка товаров и услуг

Дальнейшее развитие евразийской интеграции зависит от того, насколько успешной будет реальная «интеграция снизу» — рост взаимной торговли, трансграничных инвестиций, цивилизованной трудовой миграции. Для этого необходимо создание единых «правил игры» в экономике ЕАЭС. Конечной целью на перспективу до 2025 года должно стать доведение охвата общего рынка, максимально близкого к 100%.

Необходимый и важный процесс для модернизации и кооперации экономик государств-участников ЕАЭС — ликвидация изъятий из единого рынка. Так, например, стороны договорились о создании до 1 января 2016 года единого рынка фармацевтических и лекарственных средств.

Начинается подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. После утверждения ЕЭК концепции формирования единого электроэнергетического рынка будет подготовлен межгосударственный договор. Появление единого рынка планируется на 2019 год.

Прорабатывается вопрос создания к 2022 году финансового мега-регулятора ЕАЭС — наднационального финансового института, ответственн ого за формирование единых правил работы на финансовых рынках союза, соответствующее регулирование и надзор.

К 2025 году должен возникнуть единый рынок нефти, газа и нефтепродуктов. Столь отдаленный срок связан с чрезвычайной важностью нефтегазового сектора в формировании национальных бюджетов.

Ликвидация и унификация нетарифных барьеров

Одной из важнейших составляющих повестки дня ЕАЭС на ближайшие годы является постепенная унификация и отмена нетарифных барьеров (НТБ) в торговле товарами и услугами. Они существенно обременяют взаимные потоки товаров и услуг между странами ЕАЭС, снижая эффективность общего рынка, препятствуя развитию и кооперации технологичных отраслей.

Центр интеграционных исследований ЕАБР провел масштабное исследование и впервые дал развернутую оценку влияния НТБ на взаимную торговлю в ЕАЭС и рекомендации по их устранению. На основе опроса предприятий Белоруссии, Казахстана и России подсчитано, что НТБ «крадут» 15-30% стоимости экспорта. Другими словами, в каждом долларе экспорта между странами ЕАЭС все еще «зашито» 15-30 центов издержек, связанных с барьерами. [6]

Условно НТБ можно разделить на две группы. К первой относятся такие нетарифные барьеры, как санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, квоты, запреты и меры количественного контроля. Ко второй — нормы ценового контроля и меры, влияющие на конкуренцию (институт специмпортеров, ограничения в области сбыта и государственных закупок, субсидии). Вторая группа барьеров часто называется «песком в колесах», поскольку затрудняет движение товаров и в принципе может быть полностью ликвидирована. Эксперты ЦИИ ЕАБР установили, что именно эти нетарифные барьеры оказывают более негативное влияние на торговлю. Таким образом, основные усилия нужно направить на устранение «песка в колесах» взаимной торговли.

Согласно проведенному ЦИИ ЕАБР исследованию, в среднесрочной перспективе наибольший выигрыш от снижения НТБ будет у Белоруссии: ее реальный ВВП может вырасти на 2,8%, а благосостояние на 7,3% накопленным итогом. В Казахстане благосостояние увеличится на 1,3%, тогда как прирост реального ВВП составит 0,7%. Эффекты для России могут быть менее значительными: благосостояние вырастет на 0,5% кумулятивно, а реальный ВВП — на 0,2%. Это связано как с большими размерами экономики, так и меньшей значимостью для России торговли внутри ЕАЭС по сравнению с другими странами.

Исследование показало, что наибольший выигрыш в случае снижения НТБ получат производители машин и оборудования. В этом секторе экономики издержки от НТБ находятся на самом высоком уровне. Заметные преимущества также получат предприятия целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, производители кожи, обуви, резиновых и пластмассовых изделий.

Кроме того, с высокими издержками от нетарифного регулирования торговли сталкиваются экспортеры химической продукции (в Белоруссию и Россию), продукции деревооб работки (в Казахстан и Россию), сельскохозяйственной продукции (в Белоруссию), а также электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в Казахстан).

Макроэкономическая и валютно-финансовая координация

Для стран ЕАЭС крайне важна согласованная макроэкономическая политика. Данный механизм предусматривает обеспечение макроэкономической стабильности, формирование единых принципов функционирования экономики, согласование параметров основных показателей в целях повышения устойчивости и углубления интеграции экономик участников.

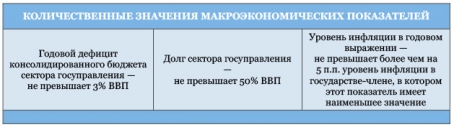

Задача критической важности для будущего ЕАЭС — добиться полноценной координации макроэкономической политики, как в монетарной сфере, так и в фискальной. Близкие и очень умеренные темпы инфляции, сближающаяся цена финансовых ресурсов и их взаимная доступность, сближение рисковых премий, стабильные и устойчивые темпы роста, устойчивость долга, сбалансированность внешней торговли, сбалансированность в налогово-бюджетной сфере (Таблица 2) — все это предстоит реализовать в рамках ЕАЭС. В Договор заложены три критерия: соотношение госдолга к ВВП, уровень инфляции и дефицит бюджета. Но как добиться их соблюдения государствами-участниками? Вот задача, для которой необходимо найти решение.

Таблица 2. Основные макропоказатели, определяющие устойчивость экономического развития государств-членов ЕАЭС

Источник: Договор о ЕАЭС.

Одним из важнейших условий успешного функционирования монетарного союза является налогово-бюджетная координация. Невыполнение этого условия может свести на нет все усилия, связанные с созданием союза.

Характерен пример Греции и некоторых других стран южной Европы. При создании зоны евро инвесторы стали воспринимать их как малорискованных заемщиков. Однако при отсутствии фискальной координации рост долга и госрасходов приобрел бесконтрольный характер. В итоге это привело к пересмотру рисковых премий и суверенным долговым кризисам. Таким образом, о монетарном союзе необходимо говорить только в контексте контроля над дефицитом бюджета и уровнем государственного долга.

Нужно ли при этом вводить единую валюту? Последнее время рассуждения на тему введения единой валют и создания единого центрального банка стали популярны. По нашему мнению, в настоящий момент данная дискуссия не оправдана и даже контрпродуктивна.

Основная среднесрочная цель валютно-финансовой координации — добиться менее волатильной динамики взаимных валютных курсов внутри ЕАЭС, исключить их «разбегание», представляющее угрозу для стабильности единого экономического пространства. Это позволит снизить издержки взаимной торговли, увеличить ее объем, а также откроет путь для взаимных долгосрочных инвестиций. Для инвесторов предсказуемость и стабильность ситуации на валютных рынках (особенно для малых стран) имеет первостепенное значение.

При этом выгоды от валютно-финансовой координации, которая является оправданным и закономерным шагом на пути развития и укрепления ЕАЭС, очевидны. Формирование единых правил валютного регулирования и платежно-расчетных операций, скоординированной монетарной и фискальной политик даст массу преимуществ. Среди них:

интенсификация взаимной торговли за счет снижения транзакционных издержек и волатильности валютных курсов;

благотворное влияние на развитие общего финансового рынка и инвестиционных потоков. Снизятся издержки и риски взаимных инвестиций, а это означает, что объем взаимных инвестиций вырастет;

уменьшение цены заимствования за счет стабилизации инфляции и процентных ставок, что особенно важно для экономик малых стран ЕАЭС. Валютный союз позволит «импортировать» экономическую стабильность в те страны, где инфляция традиционно выше.

В последнее время среди аргументов против монетарно-финансового сближения часто называют валютный кризис в России в декабре 2014 года. Наше видение здесь противоположное. Последние четыре квартала показали, что валюты стран ЕАЭС де-факто сильно зависят от рубля. По прошествии времени они, так или иначе, корректируются вслед за российской валютой. Целесообразно сделать этот механизм прозрачным и регулируемым, чтобы избежать краткосрочных дисбалансов.

Приведем пример.

В Белоруссии в январе 2015 года экспорт в Россию упал на 39% при общем падении экспорта на 25%. Причина не одна. Однако курсовые проблемы, а именно связанная с ними потеря конкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке, сыграли важную роль. В I квартале 2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года ослабление курса белорусского рубля к доллару составило 51%, в то время как российская валюта за аналогичный период обесценилась почти на 80% (казахский тенге и армянский драм подешевели на 9% и 16% соответственно).

Адаптация к согласованию курсовой политики в Белоруссии должна происходить при гораздо более высоких уровнях инфляции. С этим связаны потенциальные проблемы в текущем счете. Мы провели предварительные расчеты такого сценария. Результаты показывают, что накопленный дефицит счета текущих операций за 4 года может составить 7-8% от ВВП дополнительно к базовому сценарию. Соответственно необходимо будет искать источники внешнего финансирования.

Странам ЕАЭС предстоит также ответить и на другие вопросы, которые затрагивают интеграцию в финансовой сфере:

либерализация услуг банковского сектора, включая вопросы участия иностранного капитала в банковской системе, открытия филиалов иностранных банков и снятия ограничений на движение капитала;

выравнивание условий по операциям капитального счета;

либерализации доступа на рынок ценных бумаг, в части брокерской деятельности, включая возможность свободного размещения и обращения ценных бумаг для национальных эмитентов в странах ЕАЭС;

либерализация доступа на рынок ценных бумаг в части депозитарной деятельности.

Создание сети зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского союза

Широкий спектр вопросов предстоит решить в части торгово-экономического сотрудничества. Дело в том, что правила мировой торговли претерпевают тектонические изменения. И очень часто не в пользу стран ЕАЭС. Нужно признать, что сегодня ЕАЭС — с его ВВП в размере 2,2 трлн. долларов США и 182 млн. человек (92,9 млн. человек экономически активного населения) — не представляет собой самодостаточный рынок. Это всего 3,2% мирового ВВП! Любые попытки отстроить «крепость Евразию» самоубийственны.

Какие могут быть решения в текущей ситуации кризиса отношений с Западом?

Во-первых, необходимо выстраивать сеть зон свободной торговли (ЗСТ). Первое — с Вьетнамом — было подписано в мае текущего года. В настоящее время также прорабатываются соглашения о ЗСТ ЕАЭС с Египтом, Индией и Израилем. Другие потенциальные партнеры — Южная Корея, Чили, Южная Африка, Иран и т.д.

Во-вторых, перспективна активизация переговорного процесса между ЕАЭС и его крупнейшими торгово-экономическими партнерами — ЕС и КНР. В данном случае оптимальная политика ЕАЭС может быть сформулирована в духе китайских дацзыбао — «Стоять на двух ногах». Другими словами, Евразийский союз не может позволить себе опираться лишь на одного партнера. [7]

В данном направлении уже есть определенное движение. Начался диалог между ЕАЭС и КНР по разработке Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Активно обсуждается участие ЕАЭС в новой стратегической концепции КНР «Экономический пояс Шелкового пути». Несомненно, перспективы взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС и КНР должны придать дополнительный серьезный импульс региональному развитию, транспортному, энергетическому и финансовому взаимодействию в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. [8]

Возрос интерес к экономическому сотрудничеству и интеграции между ЕС и ЕАЭС . Для формирующегося Евразийского союза глубокая экономическая интеграция с ЕС чрезвычайно важна. Во-первых, ЕС — это крупнейший торговый партнер России и Казахстана, более половины товарооборота Российской Федерации приходится на ЕС (Россия, в свою очередь, является третьим по значимости торговым партнером Евросоюза). Во-вторых, ЕС мог бы сыграть важную роль в решении проблем модернизации стран ТС. В-третьих, зарождающийся Евразийский союз в настоящее время инициирует ряд соглашений о свободной торговле с более мелкими партнерами. В этом контексте ЕС также следует рассматривать как основного долгосрочного партнера. [9]

Безусловно, мы не ожидаем быстрого прогресса в отношениях с ЕС в условиях текущего кризиса отношений, но в 10-летней перспективе многое может стать возможным.

Чтобы иметь больше шансов на успех, соглашения между ЕАЭС и важнейшими экономическими партнерами должны носить максимально всеобъемлющий и прикладной характер. Причина следующая: «голая» зона свободной торговли невыгодна, например, России и Казахстану, экспорт которых носит в большей степени сырьевой характер. Из-за существующей структуры торговли Россия и Казахстан не заинтересованы в узко сформулированном режиме свободной торговли (это верно и для Белоруссии, хотя в меньшей степени). При этом очевидные проблемы, связанные с уступками в торговле, должны быть компенсированы выгодами в других сферах. Нужен существенный прогресс по другим направлениям экономического сотрудничества для того, чтобы идея зоны свободной торговли обрела смысл.

Возможные варианты соглашений должны охватывать не только вопросы товарной торговли, но и торговлю услугами, электронную торговлю, инвестиционные режимы, техническое регулирование, нетарифные барьеры в торговле, либерализацию доступа на финансовые рынки, развитие международной транспортной инфраструктуры, механизмы рассмотрения и урегулирования торговых конфликтов и т. д. [10]

Примером потенциальной интеграции между ЕАЭС и наиболее заинтересованными экономиками-партнерами может послужить всестороннее торгово-экономическое соглашение (Сomprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), которое выступает юридической формой принципиальной договоренности, достигнутой, например, в 2013 году между ЕС и Канадой. Также полезно изучение структуры Трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) — глубокое экономико-торговое соглашение по своей форме, охватывающее массу вопросов наряду с либерализацией торговли товарами и услугами. [11]

ЕАЭС не должен быть нацелен на создание «крепости Евразия». Необходимо стремиться к максимально взаимовыгодному сотрудничеству с любым из своих партнеров.

Первая ЗСТ Евразийского экономического союза

30 мая 2015 года в Казахстане между ЕАЭС и Вьетнамом подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), устанавливающее, в том числе, особый режим работы для совместных производственных проектов в этой стране.

Документ предусматривает постепенное взаимное открытие рынков договорившихся сторон. Средний уровень импортного тарифа стран ЕАЭС к 2025 году сократится с 9,7% до 2%, Вьетнама — с 10% до 1%. При этом уже после ратификации парламентами (предположительно, на это уйдет полгода) будут обнулены пошлины примерно по 60% позиций взаимной торговли, по окончании переходного периода — по 88%. Минэкономики РФ ожидает удвоения торгового оборота с Вьетнамом к 2020 году (с $3,7 млрд. в 2014 году).

В пакете подписано соглашение «Об особом режиме для российских инвесторов и поставщиков услуг», которое, в частности, закрепляет возможность комп аниям из РФ вести бизнес во Вьетнаме на таких же условиях, что и местные фирмы. Речь, в частности, идет о совместных проектах автопроизводителей (ГАЗ, КамАЗ, УАЗ), а также о вложениях в электрогенерацию, транспортную инфраструктуру и нефтепереработку.

Уроки других интеграционных объединений

Немаловажным является опыт развития других интеграционных объединений. ЕАЭС внимательно следит, например, за процессами, происходящими в том же ЕС, и извлекает для себя уроки.

Первый урок — степень интегрируемости стран в первую очередь зависит от экономической составляющей, т.е. положительный результат интеграции основывается на реальных экономических эффектах.

Второй урок — единая валютная зона нуждается в подготовке надежного фундамента в виде реального, эффективного согласования макроэкономических политик. Своя Греция Евразийскому союзу не нужна.

Третий урок — для успеха интеграционного проекта необходима активная информационная политика.

Важным моментом является отношение и интерес общества к интеграционному проекту. Это задает общий положительный фон и во многом определяет динамику, а также дает мощный импульс политическим элитам к действию. Восприятие населением успехов и недостатков евразийской интеграции отражены в результатах оценки уровня одобрения ТС и ЕЭП гражданами СНГ. Так, репрезентативный опрос в рамках Интеграционного барометра, проведенного ЦИИ ЕАБР летом 2014 года, выявил, что одобрение ТС И ЕЭП находится в Казахстане, России, и Белоруссии на высоком уровне – 84%, 79%, и 68% соответственно (рисунок 1). В Армении данный показатель составил 64%, в Киргизии — 50%. Рассматривая отношение населения стран, не являющихся членами ТС и ЕЭП, нужно отметить, что наиболее высокая поддержка была зафиксирована в Таджикистане (72%) и Узбекистане (68%). Население этих стран ориентировано на экономическое взаимодействие со странами бывшего СССР, и, прежде всего, с Россией. На наш взгляд, это является аргументом в пользу активизации интеграционного взаимодействия ЕАЭС с этими двумя государствами. [12]

Рисунок 1. Вопрос для стран-членов ТС: Белоруссия, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и создали Единое экономическое пространство (по сути — единый рынок трех стран). Как вы относитесь к этому решению? Вопрос для стран вне ТС: Белоруссия, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и создали Единое экономическое пространство (по сути — единый рынок трех стран). Считаете ли вы, что нашей стране желательно присоединиться к этому объединению?, %

Источник: Интеграционный барометр ЕАБР – 2014.

ЕАЭС с позиции иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы и торговые партнеры могут быть заинтересованы в работе на рынке Евразийского экономического союза в силу следующих причин:

Во-первых, единое пространство ЕАЭС позволяет инвестору выбрать удобную с точки зрения его стратегии локализацию производства. Например, разместив производственные мощности на севере Казахстана, можно одновременно работать на регионы Центральной Азии, Южной Сибири и Урала.

Во-вторых, единое таможенное и экономическое пространство позволяет выстраивать эффективные товаропроводящие сети, пользуясь всеми преимуществами интеграции.

В-третьих, иностранные инвесторы имеют возможность использовать наработанный потенциал научно-производственных кластеров и инфраструктуры для создания на их основе эффективных производств с удобным выходом на региональные рынки.

Согласно данным Мониторинга и анализа прямых иностранных инвестиций ст ран ЕАЭС на евразийском континенте, который реализуется ЦИИ ЕАБР, отобранные пять стран Евразии (Австрия, Турция, Индия, Вьетнам и Китай) демонстрируют положительную динамику ПИИ в страны ЕАЭС. За 2008 – 2013 годы показатель увеличился на 69% (до 58,3 млрд. долл.).

При этом самая впечатляющая динамика ПИИ наблюдается у Китая. Если еще 5 лет назад Китай был сопоставим с Индией на постсоветском пространстве, то теперь он ее значительно превосходит. Однако такое соотношение обеспечивается благодаря масштабному присутствию китайских ТНК в нефтегазовом секторе Казахстана. В другие отрасли китайцы до 2014 года почти не шли. Есть основания полагать, что в настоящее время ситуация кардинально меняется. [13]

Для потенциальных иностранных инвесторов вывод будет следующий : инвестировать в экономику ЕАЭС с учетом факта существования единого экономического пространства. Соответственно, выбирать для этого локализацию, выстраивать логистику, пользоваться «конкуренцией юрисдикций», продвигать создание ЗСТ своих стран с ЕАЭС.

Таким образом, ЕАЭС является новой реальностью для инвесторов. Создан общий рынок на территории пяти государств, дающий возможность работать практически из любой точки. При всем текущем несовершенстве механизма работы союза он уже представляет собой единое экономическое пространство с достаточно четкой дорожной картой развития и перспективами роста.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/

[1] Идея «интеграционного ядра» евразийской интеграции количественно обоснована в: Винокуров Е. (ред.) (2010) Система индикаторов евразийской интеграции. ЕАБР: Алматы.

[2] Стандартный теоретический аргумент состоит в том, что кризисы препятствуют интеграции, т.к. повышается уровень протекционизма. Вопреки этой аргументации, мы обосновываем, что экономические кризисы могут выступать катализатором интеграционных процессов при условии наличия тесных связей между странами и отсутствия реальных альтернатив: Vinokurov E., Libman A. (2014) Do Economic Crises Impede or Advance Regional Economic Integration in the Post-Soviet Space? Post-Communist Economies. Vol. 26 (3): 341–358.

[3] http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/Documents/Договор о Евразийском экономическом союзе.pdf

[4] ЦИИ ЕАБР (2014) Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад №26. Санкт-Петербург. Доступно на: http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/invest_monitoring/ ; ЦИИ ЕАБР (2015) Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад №32, Санкт-Петербург (сентябрь).

[5] ЦИИ ЕАБР (2012-2014) Интеграционный барометр ЕАБР 2012, 2013, 2014. Соответствующие доклады доступны на http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/

[6] ЦИИ ЕАБР (2015) Оценка экономических эффектов отмены нетарифных барьеров в ЕАЭС. Доклад №29. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2015/НТБ-29/doklad_29_preview.pdf

[7] Vinokurov E., Libman A. (2012) Eurasian Integration: Challenges of Transcontinental Regionalism. Basingtoke and New York: Palgrave Macmillan.

[8] Аналитический доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Экономический пояс «Шелкового пути» и приоритеты совместного развития евразийских государств. Москва, Июнь 2015. Доступно на: http://valdaiclub.com/publication/77920.html

[9] Vinokurov E. (2014) Mega Deal Between the European Union and the Eurasian Economic Union. Russia in Global Affairs, No. 4 October-December, 2014.

[10] ЦИИ ЕАБР (2014) Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические подходы. Доклад №23. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Колич%20анализ%20эк%20интеграции/doklad_23_ru_preview_web1.pdf

[11] Hamilton, Daniel S., ed. (2014) The Geopolitics of TTIP: Repositioning the Transatlantic Relationship for a Changing World. Washington, DC: Center for Transatlantic Relations.

[12] ЦИИ ЕАБР (2014) Интеграционный барометр ЕАБР – 2014. Доклад №25. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Analycal_Report_25_Full_Rus_1.pdf

[13] ЦИИ ЕАБР (2014) Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах Евразии. Доклад №28. Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/МПИ-2014/doklad_28_preview.pdf

УКРАИНА. АНАЛИЗ ГРУЗОПОТОКОВ В 2014/2015 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ НОМЕНКЛАТУР

УКРАИНА – ВНУТРЕННИЕ ТРЕНДЫ

Политическая нестабильность, отсутствие четкого понимания дальнейшего развития событий в Украине со стороны основных финансово-промышленных групп и геоэкономических партнеров – все эти тренды в той или иной степени сопровождали Украину на протяжении 2014 и первой половины 2015 годов.

По данным Informall B.G., с начала 2014 года Украина находилась в глубокой экономической рецессии. Вследствие значительных накопленных фискальных и внешних дисбалансов в начале 2014 года органы власти принялись проводить макроэкономические корректировки. Однако обострение военного конфликта во второй половине года привело к серьезному ухудшению экономической ситуации на индустриализованном востоке страны и к падению уровня доверия инвесторов и потребителей.

Перечисленные факторы привели к негативному влиянию практически на все отрасли экономики. Так, по данным Всемирного банка, в 2014 году промышленность сократилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом, оптовая торговля на 15%, а строительство на 21,7%. Частично падение данных показателей смягчил рост в сельскохозяйственной отрасли на 2,8%.

ВВП страны в прошлом году продолжил падение – после сокращения на 3,9% в первые три квартала реальный ВВП уменьшился на 14,8% в четвертом квартале в сравнении с годом ранее, что в годовом исчислении составило около 6,8% падения в 2014 году.

Еще одним негативным фактором стала ситуация на валютном рынке и падение курса национальной валюты. С момента резкой девальвации в феврале 2014 года и до настоящего времени ситуация не изменилась в лучшую сторону. В свою очередь, эксперты и аналитики сходятся во мнении, что без устранения причин девальвации, в 2015 году ситуация на валютном рынке не изменится в лучшую сторону.

Снижение курса национальной валюты привело к уменьшению рентабельности в сфере грузовых перевозок, а также к росту конкуренции и риску банкротства некоторых компаний, что касается, в первую очередь, предприятий, работающих с использованием иностранных комплектующих и сырья.

Согласно прогнозам агентства Fitch падение украинской экономики в 2015 году составит 9%, в то же время Всемирный банк немногим более оптимистичен и предполагает снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.

Среди других факторов, в той или иной степени влияющих на изменение динамики грузопотоков, можно выделить снижение численности населения страны вследствие новой волны эмиграции, а также снижение рождаемости. С 2014 года, численность населения сократилась на четверть миллиона. Причины – война на Юго-Востоке страны и падение уровня жизни. По данным Института демографии и социальных исследований, демографическая структура в Украине такова, что в будущем будет происходить только сокращение численности населения.

Кроме сокращения численности населения, в 2014/2015 годах произошло также падение уровня жизни. По данным Всемирного банка ВВП на душу населения в Украине в 2014 году составил 3082 долларов, в то время как еще годом ранее данный показатель составлял 4029 долларов. Таким образом, существенное снижение покупательной способности оказало негативное влияние на рынок потребления товаров и услуг, а это, в свою очередь, негативно отразилось на импорте потребительских товаров и продукции легкой промышленности.

Среди позитивних факторов начала второй половины 2015 года стоит отметить замедление падения валового внутреннего продукта, которое обусловлено стабилизацией ситуации на финансовом рынке и увеличением экономической активности на востоке государства. Однако в целом геополитические проблемы продолжают оставаться основными рисками, которые могут сказаться не только на экономике Украины, но и на странах Европы с формирующимся рынком.

УКРАИНА И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ограничение экспорта в Российскую Федерацию.

По данным Украинского института стратегий глобального развития и адаптации, в связи с взаимными ограничительными мерами на торговлю между Украиной и РФ, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем украинского экспорта в Россию сократился более чем на 5 млрд долларов – с 15 до 9,8 млрд. А в первом полугодии 2015 года, экспорт в РФ продолжил тенденцию к падению и снизился еще на 65%

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

В свою очередь, Украина попыталась компенсировать потери от снижения объема экспорта в РФ путем наращивания объема экспорта в страны Европейского Союза и другие страны, но ожидаемых результатов это не дало. Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза в денежном выражении снизился на 38%, а в страны СНГ на 54%. Уменьшение объемов торговли произошло из-за ослабления курса гривны.

Следует отметить, что, несмотря на открытие рынка ЕС для украинских товаров через сокращение импортных пошлин в одностороннем порядке, экспорт продукции ограничивается через существенное квотирование.

Вопрос наращивания экспорта украинских товаров при одновременном сокращении импорта является актуальным для Украины. Геополитический выбор, который сделала страна в 2014 году, влечет за собой неотвратимые геоэкономические последствия и к настоящему моменту уже сказался на внешней торговле.

ЭКСПОРТ

|

Экспорт, шт. |

|

|

2 п/г 2014 |

1 п/г 2015 |

|

91 392 |

78 342 |

Экспорт товаров в первой половине 2015 года составил 78 342 контейнера, что почти на 16,7% ниже уровня второго полугодия 2014 года, когда было экспортировано 91 392 контейнера.

Прирост в первой половине 2015 года по сравнению со второй половиной 2014 года произошел по таким номенклатурам как рудные грузы (+32,6%), растительные масла (+22,1%), изделия из черных металлов (+17,5%), зерновые (+15,2%), мука и продукты помола зерна (+8,9%).

В то же время в первой половине 2015 года значительно сократился экспорт семян и минерального топлива – на 78,5% и 67% соответственно.

Основные номенклатуры грузов, экспортируемых из Украины

|

Позиция |

2-я половина 2014, шт |

1-я половина2015, шт |

Прирост,% |

| Лес |

25 481 |

21 749 |

-14,6% |

| Черные металлы |

9 415 |

8 774 |

-6,8% |

| Растительные масла и жиры |

7 240 |

8 842 |

22,1% |

| Семена |

7 218 |

1 550 |

-78,5% |

| Зерновые |

7 213 |

8 308 |

15,2% |

| Мука и продукты помола зерна |

5 788 |

6 301 |

8,9% |

| Овощи и корнеплоды |

5 222 |

2 404 |

-54,0% |

| Минеральное топливо |

2 702 |

891 |

-67,0% |

| Удобрения |

2 412 |

1 081 |

-55,2% |

| Руда |

2 028 |

2 689 |

32,6% |

| Изделия из черных металлов |

2 022 |

2 376 |

17,5% |

Основными импортёрами украинских товаров являются Китай, Турция, Египет, Италия, Индия, Нидерланды, Испания.

Сравнение перевалки экспортных грузов по основным номенклатурам

Что касается лидеров перевалки контейнеров на экспорт, в первом полугодии 2015 года, первенство принадлежало одесским контейнерным терминалам – ГПК «Украина» (65 430 TEU) и «Бруклин Киев порт» (26 741 TEU). Следом за ними идут «КТИ» (17 063 TEU) и ТИС (12 828 TEU), замыкает пятерку крупнейших украинских терминалов контейнерный терминал Ильичевского рыбного порта (8 237TEU).

Доля украинских контейнерных терминалов в обработке экспортных грузов в первой половине 2015 года

|

1 п/г 2015 |

Суммарный экспорт, TEU |

Доля,% |

| ГПК «Украина» |

65 430 |

50,22% |

| Бруклин-Киев порт |

26 741 |

20,52% |

| КТИ |

17 063 |

13,10% |

| ТИС |

12 828 |

9,85% |

| Ильичевский рыбный порт |

8 237 |

6,32% |

Лес. Крупнейшим импортером украинского леса традиционно остается Китай, его доля в общем объеме экспорта украинского леса составила 85%. Среди других крупнейших импортеров этой группы товаров во второй половине 2014 года можно выделить Великобританию и ОАЭ. В первом полугодии 2015 года к ним подключился Израиль.

Черные металлы. Республика Корея, Польша и Россия являются тройкой стран-лидеров по закупке украинских черных металлов. Впрочем, доля экспорта черных металлов украинского производства в РФ имеет тенденцию к снижению и на конец первой половины 2015 года составляет 15%, тогда как во втором полугодии 2014 года она составляла 32%.

Руды металлов. Главным импортером украинской руды в контейнерах традиционно остается Китай. В первом полугодии 2015 года в Китай было отправлено около 42 тыс. тонн (2 100 контейнеров) рудных грузов. Доля экспорта руды в Китай составила 78% от общего объема экспорта этой товарной позиции в контейнерах. Также крупными импортерами украинской руды были Турция, Бразилия, Испания, Италия и Нидерланды.

Необходимо отметить, что совокупная доля экспорта продукции АПК, которая включает в себя экспорт зерновых, продукции растениеводства, пищевой продукции и подсолнечного масла, остается наибольшей в общем объеме экспорта после лесных грузов, при этом она превзошла объемы экспорта продукции металлургической отрасли. Так, если во второй половине 2014 года Украина экспортировала около 10,9 тыс. контейнеров продукции АПК, то в первой половине 2015 года совокупный экспорт продукции АПК составил порядка 13,1 тыс. контейнеров. Увеличение произошло, в первую очередь, за счет экспорта зерновых и растительного масла.

ИМПОРТ

|

Импорт, шт. |

|

|

2 п/г 2014 |

1 п/г 2015 |

|

95 317 |

64 279 |

Импорт товаров в Украину в первой половине 2015 сократился на 32,6%. Если во втором полугодии 2014 года Украина импортировала 95 317 контейнеров, то уже в первом полугодии 2015 года импорт составил 64 279 контейнеров.

Основные номенклатуры грузов, импортируемых в Украину

|

Позиция |

2 п/г 2014, шт |

1 п/г 2015, шт |

Прирост, % |

| Пластмассы и изделия из ПВХ |

14 013 |

8 600 |

-38,6% |

| Черные металлы |

11 200 |

4 246 |

-62,1% |

| Олово |

8 425 |

7 572 |

-10,1% |

| Алкоголь, табак и готовая пищевая продукция |

4502 |

3349 |

-25,6% |

| Машины и механизмы |

4 391 |

3 042 |

-30,7% |

| Одежда и трикотаж |

4354 |

2862 |

-34,3,% |

| Изделия из черных металлов |

3 859 |

2 398 |

-37,9% |

| Керамические изделия |

3 081 |

1 896 |

-38,5% |

| Электромашины и механизмы |

3 076 |

1 670 |

-45,7% |

| Бумага |

2 996 |

1 794 |

-40,1% |

| Фармацевтическая продукция |

2 944 |

1 453 |

-50,6% |

| Зерновые |

2 787 |

3 104 |

11,4% |

| Изделия из камня, гипса и подобных материалов |

2 405 |

1 492 |

-38,0% |

| Органические химические материалы |

2 304 |

2 297 |

-0,3% |

| Продукция неорганической химии |

1 952 |

2 488 |

27,5% |

Основными номенклатурами грузов, по которым произошло существенное изменение динамики импорта стали такие позиции как: зерновые (+11,4%), продукция неорганической химии (+27,5%), при этом резко сократился импорт черных металлов (-62,1%), фармацевтической продукции (-50,6%), а также электроприборов и оборудования (-45,7%).

Сравнение перевалки импортных грузов по основным номенклатурам

За 6 месяцев 2015 года импорт товаров в Украину осуществлялся преимущественно из Китая, Германии, Белоруссии, Польши, США, Франции и Италии.

Принимая во внимание снижение численности населения страны в совокупности со снижением его покупательной способности на фоне резкой девальвации валюты, отмечается тенденция к снижению импорта товаров народного потребления и легкой промышленности.

Так, на четверть сократился импорт пищевых продуктов, алкогольных напитков и табачных изделий: 4 502 контейнеров во втором полугодии 2014 года против 3 349 в первом полугодии 2015 года.

Снижение импорта произошло и среди электроники и бытовых приборов и составило 45,7%: 1670 контейнеров в первой половине 2015 года против 3076 контейнеров во второй половине 2014 года.

Импорт одежды и трикотажной продукции сократился на 34,3%: 2862 контейнеров в первом полугодии 2015 года против 4354 контейнеров во втором полугодии 2014 года.

Лидирующими украинскими терминалами по обработке импортных контейнерных грузов на конец первой половины 2015 года были ГПК «Украина» (59 398 TEU) и «Бруклин-Киев порт» (29 586 TEU). Третье место занял «Контейнерный терминал Ильичевск» (15 350 TEU), на четвертом месте был контейнерный терминал Ильичевского рыбного порта (13 118 TEU). Терминал ТИС в морском порту Южный замыкает список крупнейших украинских контейнерных терминалов, переработав 7 115 TEU.

Доля контейнерных украинских контейнерных терминалов в обработке импортных грузов в первой половине 2015 года

|

1 п/г 2015 |

Суммарный импорт,TEU |

Доля, % |

| ГПК «Украина» |

59 398 |

47,66% |

| Бруклин-Киев порт |

29 586 |

23,74% |

| КТИ |

15 350 |

12,32% |

| Ильичевский рыбный порт |

13 118 |

10,53% |

| ТИС |

7 175 |

5,76% |

ПРОГНОЗ НА 2015

Следует понимать, что экспорт отображает ситуацию определенных групп товаров (с учетом сезонности, факторов производства и т.д.), а импорт является индикатором экономической ситуации внутри страны.

Говоря о причинах тенденции к спаду импорта контейнерных грузов на протяжении последних лет, мы в первую очередь подразумеваем

затянувшийся конфликт на индустриальной части страны, повлекший не только приостановку работы целого ряда предприятий тяжелой промышленности;

аннексию Крыма и, как следствие, потерю части потребителей импортных товаров;

девальвацию национальной валюты, которая привела к снижению покупательной способности населения по разным оценкам в среднем на 35%;

колебание курса доллара США, вследствие чего импорт товаров часто становится нерентабельным и убыточным.

Снижение объема импорта груженых контейнеров привело к дефициту порожних контейнеров для экспорта, что, в свою очередь, повлекло рост объема импорта порожних контейнеров (отмечены случаи, когда отдельные крупные судоходные компании в последние месяцы 2014 года ввозили до 200-300 порожних контейнеров за один рейс). Стоит понимать, что продолжительная нехватка контейнерного оборудования, необходимого для экспорта основных номенклатур грузов, повлечет за собой повышение фрахтовых ставок на экспорт, чего Украина, как страна, ориентированная преимущественно на сырьевой экспорт, себе позволить не может.

Говоря об экспорте контейнеров необходимо учитывать, что он сосредоточен на нескольких крупных грузопотоках, таких как зерновые, лес, черные металлы, и менее диверсифицирован по сравнению с импортом. Соответственно колебания объемов одного из данных грузопотоков резко влияет на общий показатель объема экспорта.

Приоритетный торговый партнер Украины – Европейский Союз, хоть и идет нам навстречу, снижая либо отменяя ввозные пошлины, помогая сэкономить украинским экспортерам внушительные суммы, все же не спешит отменять квоты на украинские товары. Этот факт может нивелировать все преимущества, связанные с отменой пошлин. В тоже время, экспорт украинских товаров в Европу является слабо дифференцированным, поскольку основу наших поставок по западному направлению составляют всего три производственных сектора – металлургия, сельское хозяйство и добыча сырья.

Лес. Ввиду резкого увеличения экспорта лесных грузов, 9 апреля 2015 года Верховная Рада ввела мораторий на вывоз леса сроком на 10 лет. Согласно этому документу, запрещается экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) — с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны — с 1 января 2017 года. Причиной этого является то, что продажа древесины за границу стала приоритетным направлением деятельности субъектов хозяйствования, и часть леса, приходившаяся ранее на экспорт, теперь будет использована внутри страны. А значит, экспорт леса уже к концу года может существенно сократиться.

К слову об АПК. Украина находится в непрерывном поиске расширения рынка сбыта своей продукции. Уже сейчас позитивная динамика наблюдается на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Министерство экономики рапортует, что стране удалось «подружиться» с 37 странами, наладив поставки. Лидирует по темпам прироста экспорта (+30%) Иран – в эту страну Украина в 2015 году уже отправила товаров более чем на 90, 5 миллионов долларов. Также стране удалось наладить экспорт в Бангладеш, увеличив его в более чем два раза, Филиппины (увеличение поставок в 18 раз), Саудовскую Аравию и КНДР. По сравнению с 2014 годом новыми направлениями украинского экспорта стали Малави, Центральноафриканская Республика, Намибия, Кабо-Верде, Французская Полинезия.

В 2015 году прогнозируется урожай зерновых культур в размере 59 млн. т, учитывая переходящие запасы зерна, 2015 год обещает стать, если не рекордным, то, как минимум, крайне успешным и соизмеримым по объёмам экспорта с предыдущим годом, в котором был зафиксирован рекордный урожай зерновых культур.

Относительно тенденции к снижению импорта потребительских товаров, показатели второй половины 2015 года будут сопоставимы с показателями импорта в первой половине 2015 года по причине стабилизации курса валют. В случае если национальная валюта продолжит падение, импортировать товары народного потребления станет невыгодно, что приведет к уменьшению показателей по данной категории.

Интервью начальника Управления аквакультуры Росрыболовства Елены Трошиной интернет-изданию «Глагол»

«Интернет-издание «Глагол»: Можно сказать, что аквакультура для населения России является чем-то новым: как по звучанию, так и в качестве явления. Несмотря даже на то, что СССР, в свое время, был второй державой в мире по общему улову рыбы, не говоря уж о существовании фольклорного «рыбного дня». С другой стороны, рыба – чрезвычайно полезный и выгодный ресурс. Мы можем сказать, что исходя из названия – аквакультура – в понятие входит не только технология, но и нормы поведения человека. Итого: что такое аквакультура, чем занимается отрасль?

Елена Трошина, начальник Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству: – Аквакультура – это выращивание рыбы, моллюсков, ракообразных, водорослей и других водных организмов в водоемах и на специальных плантациях, созданных в море или океане. Целями аквакультуры являются получение товарной рыбной продукции, пополнение промысловых запасов водных биоресурсов и сохранение их биоразнообразия. Благодаря тому, что Россия располагает крупнейшим в мире водным фондом внутренних водоемов и прибрежных акваторий морей, развитие аквакультуры может стать для нас источником стабильного увеличения объемов производства рыбной продукции.

Это мировая тенденция. По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО, мировой объем производства рыбной продукции в 2012 году составил 158 млн тонн, что на 10 млн тонн больше, чем в 2010 году. Причина такого роста – стремительное развитие сектора аквакультуры, продукция из неё занимает более 40% от общего объема рынка – около 68 млн тонн. Основные лидеры по объему выращиваемой рыбы – это Китай, который обеспечивает 67,3% от мирового производства, Индия (5,4%), Вьетнам (2,6%), Япония (1,7%), Чили (1,5%) и Норвегия (1,4%). Для сравнения: производство аквакультуры в России в настоящее время составляет 0,2% от мирового уровня.

Вообще рыбоводство имеет глубокие исторические корни. Первые упоминания рыбоводства связаны еще с древним Китаем. Именно там успешно культивировали различные породы рыб. Если говорить о развитии аквакультуры в России, то пик производства товарной рыбы пришелся на 80-е годы прошлого столетия, когда в стране происходило широкое внедрение передовых технологий, принципов и систем ведения хозяйства. В то время ежегодно показатель производства объектов аквакультуры увеличивался на 10-15% и был одним из лучших в мире. Объемы выращивания товарной рыбы доходили до 200 тыс. тонн в год. А к 1996 году по сравнению с 1989 годом производство рыбы и других водных биоресурсов снизилось в 4 раза.

Постепенно производство начало восстанавливаться. Сейчас в России наметилась положительная тенденция как увеличения объемов производства, так и расширения видового разнообразия выращиваемых рыб. Это происходит как за счет аборигенной ихтиофауны, представителями которой являются линь, сом, карась, так и за счет использования ранее акклиматизированных видов – карпа, толстолобика, буффало, пиленгаса. Начали выращивать речного рака и пресноводную креветку. В опытно-производственном режиме в Дальневосточном, Северном и Черноморском бассейнах выращивают таких ценных объектов морской аквакультуры, как мидии, трепанги, кефали, треска, камбала-калкана и другие. В Мурманской области реализуются проекты по выращиванию атлантического лосося (семги). Есть еще немало примеров. Кроме того, на отечественных предприятиях аквакультуры объектами искусственного воспроизводства являются 15 видов и подвидов рыб, занесенных в Красную книгу.

«Интернет-издание «Глагол»: Закон об аквакультуре разрабатывался 12 лет. Он был принят в 2014 году. Как принятый закон поможет развитию отрасли, как он будет способствовать росту объемов производства?

Елена Трошина: – Действительно, проект профильного федерального закона об аквакультуре был подготовлен на основе разработанного международного модельного закона ещё в 2005 году. После этого он был вынесен на общественное обсуждение, продлившееся до 6 сентября 2011 года. После прохождения всех необходимых процедур Федеральный закон № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят 24 июля 2013 года, вступил в силу в 2014 году и заложил основы нормативного регулирования.

В его развитие Росрыболовством совместно с Минсельхозом были подготовлены подзаконные акты. К настоящему времени сформирована основная нормативно-правовая база в области аквакультуры. Мы проводим обучающие семинары и конференции по её применению. Сейчас мы находимся в начале пути, и при работе в новых условиях у всех возникают вопросы. Поэтому с учетом выявляемых региональных нюансов мы стараемся оперативно расширять и дополнять нормативную базу – вносить изменения в методики, классификаторы, справочники для осуществления аквакультуры. В конце июля ведомственным приказом был утвержден специальных порядок по внесению таких изменений.

Несмотря на пока небольшой срок действия закона, в рамках его реализации в России впервые сформирован реестр ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных биоресурсов. Сформированный реестр позволит максимально сохранить генофонд промысловых запасов водных биоресурсов в естественных водоемах. Ведь формирование, содержание и эксплуатация маточного стада — один из самых ответственных процессов в рыбоводстве, так как успех работы хозяйства во многом определяется качеством производителей. В реестр включено 57 организаций различной формы собственности, осуществляющих искусственное воспроизводство. Информация для реестра собрана территориальными управлениями Росрыболовства, в том числе на основе данных от рыбоводных хозяйств. Данные реестра будут использоваться для учета стад, оценки их состояния и контроля целевого использования. По данным реестра количество включенных рыб по видам водных биоресурсов составляет: осетровых – 105, лососевых – 15, сиговых – 12, частиковых - 45, растительноядных – 24.

Кроме того, принятый закон об аквакультуре поможет развитию малого и среднего предпринимательства, созданию условий для привлечения инвестиций, более полному развитию внутриотраслевых связей науки и производства продукции аквакультуры. Закон также способствует обеспечению развития смежных производств, таких как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного оборудования и инвентаря, а также повышению эффективности мер, направленных на сохранение и воспроизводство водных биоресурсов и среды их обитания.

Новые меры поддержки рыбоводства заложены в прошлом году в госпрограмме «Развитие рыбохозяйственной отрасли», в которой особое внимание уделено аквакультуре, чего не было все последние годы. В том числе выделена отдельная подпрограмма с целевым финансированием по развитию в России осетрового хозяйства. В дополнение утверждена отраслевая программа «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы». С учетом предусмотренных мер поддержки, прогнозируется увеличение объема производства аквакультурной продукции как минимум вдвое к 2020 году – до 315 тыс. тонн. В этом году планируется рост объема производства товарной рыбы до 195 тыс. тонн.

Механизм субсидирования инвестпроектов уже заработал в этом году. В начале октября вышло распоряжение Правительства о распределении субсидий между бюджетами субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств на развитие товарной аквакультуры, в соответствии с которым девять субъектов получат федеральную субсидию в размере 250 млн рублей. На следующий год мы запланировали на господдержку товарной аквакультуры более 600 млн рублей, в том числе на товарное осетроводство.

Предприятия также получают субсидии на проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий, на содержание племенных объектов аквакультуры

«Интернет-издание «Глагол»: - Какую динамику отрасль показывает в сравнении в 2014 году по основным показателям? Приведите, пожалуйста, статистику по основным направлениям: количество водоемов, хозяйствующих субъектов и т.д.

Елена Трошина: – По итогам 2014 года объем производства продукции рыбоводства в Российской Федерации составил 160 тыс. тонн, что занимает только около 3,5% всей добычи. В Российской Федерации насчитывается около 600 товарных рыбоводных хозяйств, без учета индивидуальных предпринимателей. Основная часть предприятий относится к малому и среднему бизнесу, к крестьянским и фермерским хозяйствам. Наибольший объем производства товарной рыбы в 2014 году был получен в Южном федеральном округе – 54,5 тыс. тонн. Лидерами производства стали также Северо-Западный округ – более 42 тыс. тонн и Центральный – около 22 тыс. тонн. Если говорить о конкретных регионах, то наибольшие объемы производства были обеспечены в Мурманской, Ростовской областях, Республике Карелии, Краснодарском крае.

При этом водный фонд России составляет свыше 20 млн гектаров озер, около 5 млн гектаров водохранилищ, около 0,4 млн гектаров прибрежных морских акваторий, более 1 млн гектаров сельскохозяйственных водоемов и почти 150 тыс. гектаров прудов рыбохозяйственного значения. Иными словами, желающим заняться аквакультурным делом есть, где развернуться. Наибольшим фондом рыбохозяйственных водоемов располагают Сибирский, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. Исходя из общей площади рыбохозяйственных водоемов и народонаселения России, обеспеченность каждого жителя страны водоемами, пригодными для развития аквакультуры, составляет 0,19 гектаров на одного человека.

Кроме того, наше государство обладает уникальными озерами для выращивания холодноводных рыб и водоемами-охладителями энергетических объектов для культивирования тепловодных рыб, где функционируют производственные мощности садковых и бассейновых хозяйств. Благодаря большой протяженности линии морского побережья, площадь, пригодная для размещения комплексов марикультуры, в морских акваториях Баренцева, Белого, Азовского, Черного, Каспийского и дальневосточных морях, составляет 0,38 млн квадратных километров.

Сейчас в регионах идет активная работа Комиссий по определению границ рыбоводных участков, а также продолжается процесс переоформления договоров пользования рыбопромысловыми участками для осуществления товарного рыбоводства. Так, на сегодняшний день сформировано около 500 рыбоводных участков, большинство из которых расположены в Сибири и Азово-Черноморском бассейне – 176 участков. В этом году начнется проведение аукционов, и по результатам будут закреплены на долгосрочный период – до 25 лет.

«Интернет-издание «Глагол»: – Говоря об эффективности, какие главные целевые показатели эффективности ведомство ставит для себя и для региональных, местных исполнителей?

Елена Трошина: – Главным критерием эффективности является достижение показателей, установленных госпрограммой «Развитие рыбохозяйственной отрасли». Для этого развивается нормативно-правовая база в области аквакультуры,внедряются новые меры господдержки, в том числе для создания инвестиционной привлекательности этой подотрасли. Мы также уделяем большое внимание подготовке кадров. Наши подведомственные образовательные учреждения по поручению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова с прошлого года стали расширять подготовку кадров для рыбоводства. Наши НИИ в прошлом году впервые получили финансирование на выполнение научных работ в области аквакультуры, им поставлена задача содействовать отраслевым предприятиям по решению технологических, научных вопросов. Подведомственным рыбводам (управляют государственными рыборазводными заводами – прим.) поручено вести работу по обеспечению хозяйств качественным рыбопосадочным материалом, а также по оказанию квалифицированных консультационных услуг частным рыбоводным предприятиям.

Перед нашими территориальными управлениями и исполнительной властью в субъектах РФ сейчас стоит задача – активнее проводить разъяснительную работу с инвесторами в области аквакультуры.

«Интернет-издание «Глагол»: – Водные ресурсы находятся на территориях муниципальных образований – поселений, городов, районов. Но сегодня муниципальная власть крайне неэффективна и ей не хватает компетенций для понимания и развития отраслей экономики на территориях (только совсем недавно Агентство стратегических инициатив начало запускать проекты по оценке эффективности муниципальных органов власти, а проведенные эксперименты показывают полный интеллектуальный паралич). Насколько конструктивен диалог ведомства с муниципальными органами власти?

Елена Трошина: - Мы считаем, что муниципальным властям необходимо активно участвовать в процессе определения границ рыбоводных участков, чтобы не допустить возможного конфликта интересов. Совместно с хозяйствующими субъектами мы представляем единый рыбохозяйственный комплекс России, поэтому участие органов муниципальной власти в процессе заключения договора пользования рыбоводным участком с рыбоводным хозяйством, должно осуществляться в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на принятие решений о предоставлении в пользование таких участков.

Обращаю внимание на то, что переоформление рыбопромысловых участков для товарного рыбоводства на рыбоводные необходимо осуществить до конца года, в противном случае договоры, заключенные с пользователями, будут считаться недействительными. Переоформление договоров осуществляется в порядке, утвержденном приказом Минсельхоза России от 7 августа 2014 года № 305. Так как на процедуру переоформления требуется около месяца, рыбоводным хозяйствам необходимо в срок до 30 ноября 2015 года обратиться в территориальное управление Росрыболовства с заявлением.

«Интернет-издание «Глагол»: - Есть случаи в Челябинской области, когда привозят американского окуня и выпускают его в озера, после чего он полностью занимает водоем, съедая остальных рыб. Как контролируется разведение рыбы и целесообразность разведения конкретных пород? Кто несет впоследствии ответственность за выявленные нарушения?

Елена Трошина: - Без согласования с Росрыболовством или его территориальным управлением никто не может выпустить рыбу в водоем. Если только он не частный, но и здесь хочется посоветовать владельцам, общаться с отраслевыми учеными и специалистами. Все выпуски водных биоресурсов должны регламентироваться официальными приказами и в соответствии с планами, которые составляются на год или на три года. Специалисты из научных институтов, подведомственных теруправлениям, дают заключение по конкретному водоему и виду рыб – насколько они подходят для выпуска. Кроме того, на каждый выпуск ветеринары выдают свидетельство, заполняются акты выпуска. Если соответствующие согласования не проводятся – это, конечно, нарушение.

«Интернет-издание «Глагол»: – Аквакультура – очень инвестиционно-емкая отрасль. Экономический потенциал разведения рыбы – очень высокий. В чем сегодня проблема развития аквакультуры в России? Какие есть примеры крупные проектов в сфере аквакультуры и что может препятствовать приходу новых инвесторов?

Елена Трошина: – Заинтересованность в развитие рыбоводства сегодня есть у многих участников рыбохозяйственного комплекса, и не только. Уже сейчас существуют реальные проекты в сфере аквакультуры. Например, на Дальнем Востоке активно развивается пастбищная аквакультура — один из видов товарного рыбоводства, когда объекты аквакультуры выпускаются в водоемы, где обитают в естественных условиях. Так, в Хабаровском крае в мае этого года впервые в озеро Тихое выпустили первую партию, свыше 1,9 млн мальков, горбуши. Кроме того, с 2015 года заработал закон о территориях опережающего развития (ТОР). Программа предусматривает для инвесторов налоговые льготы и бесплатную инфраструктуру. В рамках её на острове Русский во Владивостоке планируется создать базу по переработке объектов марикультуры.

Есть еще немало интересных проектов в области выращивания водных биоресурсов. Вместе с тем, для активного развития отрасли необходимо снизить зависимость от импорта рыбных кормов, оборудования и технологий посадочного материала. Для этого необходимо развитие собственного производства в этих секторах.

В целом, по информации представленной органами исполнительной власти субъектов, на территории России реализуется и планируется 146 инвестиционных проектов направленных на развитие аквакультуры на общую сумму более 66 млрд рублей, в том числе за счет кредитных средств в сумме 41 млрд рублей.

Для налаживания системного и конструктивного диалога между государством и бизнесом в мае 2015 года участники рынка приняли решение о создании отраслевого объединения и приступили к формированию состава учредителей и организационного комитета. Мы надеемся, что создаваемая ассоциация объединит различные предприятия аквакультуры и уже существующие профильные некоммерческие организации, и будет способствовать активному развитию отрасли.

Понятно, что трудностей, с которыми сталкивается начинающий рыбовод, немало – от выбора породы рыбы до реализации готовой аквакультурной продукции. Создаваемое объединение должно помочь участникам рынка в получение необходимых консультаций – будь то информация о рынке, ценах, или технологических процессах, рыбоводных нормативах, стандартах качества, законодательстве и так далее.

26 октября, руководитель Росавтодора Роман Старовойт обсудил с главой Республики Карелия Александром Худилайненом перспективы федеральной поддержки наиболее значимых для региона дорожных проектов.

По словам главы Федерального дорожного агентства, в текущем сезоне на финансирование федеральной дорожной сети республики выделено 8,6 млрд рублей. На эти средства введен в эксплуатацию 22-километровый участок трассы А-121 «Сортавала» (км 173 – 197), а также разработка проектно-сметной документации на строительство участков между 197-м и 215-м, 424-и и 445-м, 445-м и 469-м километрами. Кроме того, завершен капремонт 98 километров и отремонтировано 139 километров на трассах Р-21 «Кола», А-119 «Вологда – Медвежьегорск и А-121 «Сортавала». Обеспечен должный уровень содержания автомобильных дорог. В качестве межбюджетных трансфертов в региональный дорожный фонд Карелии Росавтодором направлено 448 млрд рублей.

По прогнозам на 2016 год объем федерального финансирования дорожного хозяйства Республики Карелия планируется в размере 4,3 млрд рублей (без учета трансфертов и субсидий). Помимо этого, Роман Старовойт отметил, что в проекте федерального бюджета уже заложены средства в размере 39,9 млрд рублей, которые предполагается собрать в счет возмещения ущерба дорожной инфраструктуре в результате проезда по федеральным трассам автомобилей массой свыше 12 тонн. По поручению Министра транспорта РФ Максима Соколова в настоящее время Росавтодор рассматривает возможность перераспределения части этих ресурсов на поддержку строительства уникальных дорожных объектов в регионах (мосты и транспортные развязки), а также на проекты государственно-частного партнерства. Таким образом, для того, чтобы попасть в заявку на получение данных средств все региональные проекты должны в том числе в обязательном порядке заранее пройти согласование в Главгосэкспертизе РФ.

В свою очередь Александр Худилайнен подчеркнул, что для одного из приоритетных объектов для Карелии – Гоголевского моста, который оценивается в 1,1 млрд рублей, необходимые согласования проектной документации уже получены. Аналогичная работа будет выполнена и в отношении Соломенского мостового перехода.

Кроме того, глава республики отметил, что на сегодняшний день разработана и утверждена федеральная целевая программа развития региона до 2020 года. Согласно данному документу за 5 лет предполагается строительство, реконструкция и ремонт 12 мостовых сооружений и ввод в эксплуатацию 64 новых километров дорог.

Также в ходе совещания были рассмотрены различные варианты формирования транспортного коридора, проходящего от Санкт-Петербурга к космодрому Плесецк и далее до Архангельска.

В завершении встречи Александр Худилайнен поблагодарил сотрудников Росавтодора за активное содействие дорожному прогрессу субъекта. По его словам, в результате улучшения инфраструктуры в последние годы удалось остановить отток населения в соседние регионы. Этому, прежде всего, способствуют постепенная газификация населенных пунктов, а также повышение транспортной доступности за счет развитие дорожной сети.

В свою очередь Роман Старовойт акцентировал внимание на предстоящем запуске системы «12-тонников» и попросил руководство республики провести совещания с местными транспортными компаниями на предмет заблаговременной регистрации в данном проекте.

«Данная процедура является полностью бесплатной для перевозчиков и может быть выполнена онлайн с компьютера, мобильного устройства или непосредственно в пункте обслуживания клиентов в Петрозаводске. Старт проекта, как и было заявлено, состоится уже 15 ноября», - подчеркнул глава Росавтодора.

«Рослесинфорг» умышленно лишил карельский филиал работы?

После того, как руководство федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» направило в свой карельский филиал «Кареллеспроект» письмо с предупреждением о возможной ликвидации этого подразделения, сотрудники филиала выступили с ответным посланием, которое они решили предать огласке. Коллектив «Кареллеспроекта» выразил несогласие с утверждениями директора «Рослесинфорга» Айрата Гайнетдинова об убыточности деятельности карельского филиала и отказе его сотрудников выполнять государственное задание на нынешний год. Фактически коллектив филиала обвинил руководство федерального учреждения в умышленном введении карельского подразделения в убытки.

«Лесной портал Карелии» публикует открытое письмо коллектива «Кареллеспроекта» полностью:

«Мы, сотрудники филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект», крайне возмущены высказываниями директора ФГБУ «Рослесинфорг» А.Н.Гайнетдинова в адрес нашего филиала в письме от 12.10.2015г. № 01/03-04/2424.

Изложенные в указанном письме факты преподнесены предвзято и не соответствуют действительности. Не изучив ситуацию и фактическое положение дел в филиале, очередной новый руководитель «Рослесинфорга» А.Н.Гайнетдинов делает неверные выводы и принимает неправильное управленческое решение – ликвидировать филиал. А вот интересно, согласование Рослесхоза на ликвидацию филиала уже получено?

Этим письмом-ответом мы комментируем основные высказывания г-на А.Н.Гайнетдинова с целью недопущения формирования негативного восприятия деятельности филиала «Кареллеспроект» в глазах лесной общественности и наших коллег из других филиалов.

Во-первых, руководство нашего филиала никогда не отказывалось от выполнения государственного задания на 2015 год. Государственное задание 2015 года выполняется филиалом в полном соответствии с приказом Рослесхоза от 29.04.2015г. № 139 и приказом ФГБУ «Рослесинфорг» от 25.04.2015г. № 43. Ситуация с госзаданием 2015 года по состоянию на 23.10.2015г. следующая:

* Подготовка документов для кадастрового учета лесов: досрочно выполнены все 3 этапа (карта-схема выслана на проверку в центральный аппарат ФГБУ «Рослесинфорг» 09.10.2015).

* По дистанционному мониторингу лесов: филиалом сданы и центральным аппаратом приняты отчеты по 1-му и 2-му этапам работ. Приступить к 3-му этапу нет возможности из-за отсутствия космосъемки (КС) 2015 года, поставкой которой занимается центральный аппарат ФГБУ «Рослесинфорг», а архивная КС 2013 года имеется только на 10% территории работ так же по вине центрального аппарата. Полагаем, что ситуация с КС во всех филиалах одинаковая.

* Государственная инвентаризация лесов (закладка ППП) требует отдельного пояснения.

Очевидно, в письме А.Н.Гайнетдинова имеется в виду государственное задание по Кировской области. Но в Плане работ по государственной инвентаризации лесов, направленном в филиал письмом «Рослесинфорга» от 22.05.2015г. № 01/03-15/316, заложены объемы только по дистанционному мониторингу использования лесов.

Более того, в объемах работ, доведенных письмом А.Н.Гайнетдинова от 01.06.2015г. № 01/03-11/374, закладка пробных площадей для филиала «Кареллеспроект» не запланирована вообще. Задание по Кировской области впервые прозвучало по телефону в виде устной просьбы главного инженера ФГБУ «Рослесинфорга» Мановича В.Н. только в середине июня 2015 г. Но речь шла исключительно об оцифровке территории Пинюгского лесничества Кировской области. При этом четко оговаривалось, что данные работы могут быть выполнены только при условии предоставления центральным аппаратом всей необходимой документации (исходных данных).

Затем неожиданно письмом от 30.06.2015 г. № 01/03-15/665 г-н А.Н.Гайнетдинов поручает филиалу «Кареллеспроект» выполнение работ и по определению количественных и качественных характеристик лесов (закладке ППП) в Пинюгском лесничестве Кировской области. При этом никакого приказа со стороны центрального аппарата не поступило и изменений в План работ для филиала «Кареллеспроект» внесено не было.