Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Страны, в которых введены ограничения на курение табака

31 мая во всем мире проводится Международная акция по борьбе с курением - Всемирный день без табака.

Австрия

1 июля 2010 года вступил в силу закон о запрете курения в системе общественного питания. Однако в нем содержится целый ряд исключений. В кафе и ресторанах с площадью не более 50 квадратных метров хозяин заведения вправе сам решать, сделать ли его полностью для некурящих или разрешить курить всем. Для больших предприятий общепита действует правило, согласно которому курить разрешается только за отведенными столиками, расположенными в специальной зоне. За нарушение закона владельцам заведений грозит штраф до 10 тысяч евро.

Бельгия

В 2006 году вступил в силу закон, запрещающий курение на рабочих местах.

С 1 января 2007 года в стране действовал запрет на курение в ресторанах, а с января 2010 года было запрещено курить в кафе, где помимо напитков можно заказать и еду. С 1 июля 2011 года был введен полный запрет на курение в кафе Бельгии.

Болгария

Запрет на курение в общественных местах вступил в силу 1 января 2005 года. Государственный план по борьбе с курением предусматривал повышение цен на сигареты, проведение соответствующей антитабачной кампании в прессе, а также разделение кафе и ресторанов на зоны для курящих и некурящих посетителей. 17 мая 2012 года парламент Болгарии принял закон о запрете на курение в закрытых помещениях общественного пользования. В качестве исключения курение было разрешено в специально отведенных для этого помещениях на территории аэропортов. Также в Болгарии ограничена продажа табачных изделий несовершеннолетним, а штраф за нарушение принятого закона составит от 25 до 5 тысяч евро.

Бразилия

8 мая 2009 года губернатор бразильского штата Сан-Паулу Жозе Серра (Jose Serra) подписал закон о запрете курения в закрытых помещениях общественного пользования, за исключением тюрем, которые находятся под юрисдикцией федеральных властей Бразилии. Закон, который вступил в силу через 90 дней с момента подписания, запрещает курение в ресторанах, барах, магазинах, холлах жилых домов и государственных учреждениях. Специальные курительные комнаты, даже оснащенные системами вентилирования воздуха, будут повсеместно упразднены.

В мае 2008 года в городе Рио-де-Жанейро вступил в силу запрет на курение в закрытых помещениях. Эта мера была распространена как на госучреждения, так и на частные предприятия — рестораны и кафе, не имеющие специально оборудованных открытых террас.

Великобритания

Закон о запрете курения в общественных местах был принят британским парламентом в феврале 2006 года и получил королевское одобрение в июле того же года. В Англии 1 июля 2007 года введен запрет на курение в общественных местах — пабах, ресторанах, клубах, школах, больницах, тюрьмах и в любых служебных помещениях, где работают люди. В Шотландии закон вступил в силу 26 марта 2006 года, в Уэльсе и Северной Ирландии — с апреля 2007 года. Нарушители закона подвергаются крупным денежным штрафам. Если человек курит в запрещенном месте, то ему грозит штраф от 30 до 200 фунтов стерлингов, а допустивший курение руководитель компании или учреждения может быть оштрафован на сумму до 2 тысяч 500 фунтов.

6 апреля 2012 года в Великобритании вступил запрет на размещение сигарет в витринах магазинов. В сентябре 2013 года стало известно, что в течение 2014 года курение будет запрещено в тюрьмах Англии и Уэльса. В феврале 2014 года британский парламент принял закон о запрете курения в частных автомобилях, когда в них находятся дети.

Германия

Федеральный закон о запрете курения в общественных местах, на вокзалах и в общественном транспорте Германии вступил в силу с 1 января 2008 года (в некоторых землях закон действует с 1 августа 2007 года). Курение возможно лишь в специально оборудованных помещениях. Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 5 до 1 тысячи евро. Также запрещено продавать табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет.

4 июля 2010 года жители немецкой федеральной земли Бавария на референдуме высказались за полный запрет курения в общественных местах и заведениях общественного питания, в том числе и в знаменитых мюнхенских пивных, курить теперь будет нельзя и во время Октоберфеста.

Греция

1 сентября 2010 года введен полный запрет на курение в закрытых помещениях. Нормы предусматривают полный отказ от курения в учреждениях, кинотеатрах, на стадионах, на транспорте, в школах и больницах. Также нельзя курить в барах, кафетериях, ресторанах. С июня 2009 года запрет на курение действовал для закрытых помещений до 70 квадратных метров, а в учреждениях и на предприятиях для курения предписывалось оборудовать специальные комнаты.

Дания

Запрет на курение в барах, ресторанах и других общественных местах вступил в силу в августе 2007 года. Закон разрешает курить в специально отведенных для этого комнатах и на рабочем месте сотрудника, если оно изолировано от остальных. Курение также не запрещено в барах площадью менее 40 квадратных метров.

Египет

В сентябре 2010 года Минздрав Египта объявил о тотальном запрете курения в общественных местах. Курение вне специально оборудованных мест и даже на улице обернется в Египте для любителей сигарет крупным штрафом.

Индия

Полный запрет на курение в общественных местах на всей территории Индии введен в октябре 2008 года. Запрещено курить в госучреждениях, офисных зданиях, больницах, школах и институтах, на железнодорожных станциях, в аэропортах и на автобусных остановках, а также в гостиницах и ресторанах.

Испания

2 января 2011 года вступил в силу закон, запрещающий курение во всех общественных местах в Испании. Согласно закону, в Испании запрещено курить во всех без исключения общественных местах, в том числе на стадионах, в учебных заведениях, ресторанах и барах, во внутренних дворах больниц, на детских и спортивных площадках, даже если они открытые. Ранее действовавший закон, принятый в 2006 году, также запрещал курить в общественных местах, но разрешал в больших барах и ресторанах отгораживать часть помещения для курящих. Новый закон лишил рестораторов такой возможности.

Ирландия

Ирландия стала первой в мире страной, запретившей курение во всех общественных местах. Соответствующий закон действует с марта 2004 года. Также запрещено курение в такси и автобусах (по законодательству они приравнены к общественным местам).

Италия

10 января 2005 года вступил в силу закон о полном запрете курения в общественных местах. Курить разрешается только в оборудованных специальной техникой помещениях.

Китай

Запрет на табакокурение в общественных местах введен с 1 мая 2008 года. Под это правило попадали больницы, учебные заведения, транспорт и имеющие отношение к нему объекты (кассы, вокзалы и др.), культурные (театры, музеи) и спортивные сооружения. В то же время под запрет не подпадали рестораны, интернет-кафе и бары.

В июне 2009 года китайские власти ввели запрет на курение рядом с беременными женщинами.

В июле 2009 года власти административного района Сянган (Гонконг) ввели запрет на курение в общественных местах, включая бары и туалеты. Правительство Гонконга также заявило о намерении запретить курение на улицах города. При этом значительная часть улиц Гонконга, располагающихся по соседству с зелеными зонами, остановками, местами прогулок, ранее была также закрыта для курильщиков.

В мае 2011 года в Китае вступил в силу запрет на курение в закрытых общественных местах. Согласно указу, запрет на курение в закрытых общественных местах касается прежде всего ресторанов, гостиниц, общественного транспорта, театров и прочих закрытых общественных мест.

Куба

В феврале 2005 года вступил в силу закон, ограничивающий курение в общественных местах и запрещающий его в закрытых помещениях.

Запрет на курение введен во всех учреждениях здравоохранения и образования. В прочих государственных институтах и на производстве разрешается курить только на свежем воздухе, в специально отведенных местах.

Латвия

Курение во всех публичных местах запрещено с января 2008 года. Ранее был введен запрет на курение в учебных заведениях, в кафе и барах (за исключением специально отведенных мест), на публичных мероприятиях, а также вблизи государственных учреждений.

Молдавия

С 1 июля 2004 года введен запрет на курение во всех учреждениях центральных и местных органов власти. Согласно закону чиновники и посетители министерств и ведомств могут курить только в специально отведенных для этого местах вне зданий.

Монако

Запрет на курение в общественных местах вступил в силу в 1 ноября 2008 года. Закон был принят в апреле парламентом Монако. Изначально сообщалось о том, что закон не будет распространяться на игорные заведения. Позднее власти сообщили, что казино не станут исключением из общего правила.

Нидерланды

Законодательный запрет на курение в ресторанах, кафе и барах вступил в силу 1 июля 2008 года. Закон не запрещает курение на открытых террасах. Для курильщиков владельцы публичных заведений могут также создавать специальные изолированные комнаты, в которых не должен заходить обслуживающий персонал и в которых, соответственно, посетители не обслуживаются. В ноябре 2010 года голландские власти отменили действие запрета на курение для баров и кафе площадью менее 70 квадратных метров.

Норвегия

Курение в ресторанах и барах запрещено с 1 июня 2004 года. Ранее курение в общественных местах — на работе, в лифтах, транспорте, было ограничено с 1988 года.

Объединенные Арабские Эмираты

Запрет на курение в общественных местах был введен в Дубаи еще 2007 году, позднее он распространился на все эмираты.

21 января 2014 года вступил в силу новый антитабачный закон. Закон предусматривает ужесточение контроля над продажей и употреблением табака. Запрещается продажа табачных изделий лицам моложе 18 лет, а также курение в личном автомобиле в случае нахождения в нем ребенка младше 12 лет.

За нарушение статьи о запрете рекламы сигарет в законе предусмотрен штраф размером до 1 миллиона дирхамов (около 270 тысяч долларов). Несовершеннолетние курильщики могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч дирхамов (около 2700 долларов). Запрет на курение предполагается также в религиозных учреждениях, университетах и школах.

Польша

15 ноября 2010 года было введено ограничение курения табака в общественных местах. Так, свободными от табачного дыма зонами были объявлены рестораны, бары, клубы, школы, вузы, парки, детские площадки, остановки общественного транспорта и ряд других общественных мест. Исключением явились рестораны с двумя залами, однако зал для курящих клиентов должен быть герметично закрыт и иметь вентиляцию.

Португалия

1 января 2008 года вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. Полностью запретили делать это в школах, детских садах, яслях, больницах, общественном транспорте, закрытых развлекательных и спортивных центрах. Серьезные препятствия появились для тех, кто привык затягиваться в ресторанах, дискотеках, казино, на рабочем месте. В данном случае, полного запрета не было, но правила установили определенные пространственные нормы и потребовали создавать специальные, хорошо проветриваемые места для курильщиков. Так, для ресторанов норма — не менее 100 квадратных метров, не более 30 из которых можно отводить под курильщиков.

Республика Конго

31 мая 2013 года правительство Республики Конго объявило о вступлении в силу закона, согласно которому несовершеннолетние, беременные женщины и лица, страдающие расстройствами психики, за приобретение, хранение или употребление табака будут наказываться штрафом эквивалентным 400 долларам США. Аналогичное наказание грозит и тем, кто продал табачную продукцию лицам из указанных категорий граждан. Помимо этого закон запрещает курение в государственных, образовательных и медицинских учреждениях.

Документ был утвержден президентом еще в июле 2012 года, но его объявление было специально отложено до Всемирного дня борьбы с курением, который отмечается 31 мая.

Россия

В 2001 году был принят Федеральный закон "Об ограничении курения табака", запрещающий курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях культуры, помещениях, занимаемых органами государственной власти, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака.

В феврале 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Был признан утратившим силу, в частности, закон "Об ограничении курения табака".

Так называемый антитабачный закон запрещает курение в общественных местах и вводит тотальный запрет на рекламу табака. Документ вступил в силу с 1 июня 2013 года. Он предусматривает поэтапное введение жестких мер.

Курить стало запрещено в помещениях учебных заведений и учреждений культуры, на объектах физкультуры и спорта, в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях, социальных службах и органах по делам молодежи, госучреждениях, на рабочих местах и т.д.

Штрафы за курение табака в местах, где оно запрещено, начали действовать с 15 ноября 2013 года.

Дополнительные ограничения вступят в силу с 1 июня 2014 года. Также с 1 июня 2014 года вводятся ограничения на торговлю сигаретами.

США

С 1 января 2010 года в 29 американских штатах вступил в силу запрет на курение в ресторанах, в 25 штатах США — запрет на курение в барах.

3 февраля 2010 года Городской совет Нью-Йорка проголосовал за проект, расширяющий зоны запрета на курение в общественных местах.

Сигарета оказалась под запретом в парках, к которым присоединили также зону Таймс-сквер, и на пляжах. Закон вступил в силу 23 мая 2011 года. Штраф за курение в общественных местах, пляжах, парках и на Таймс-сквер составил 50 долларов. Запрет на курение во всех общественных заведениях, включая кафе, бары и рестораны, был введен в мегаполисе еще в 2002 году.

Сан-Марино

В июле 2008 года в республике Сан-Марино вступил в силу новый кодекс правил поведения за рулем, в котором, в частности, говорится о запрете курить за рулем. По новым правилам, курильщик, застигнутый за рулем, будет вынужден заплатить штраф в размере 100 евро.

Сингапур

В июле 2006 года вступил в действие закон о запрете на курение во всех ресторанах и кафе. В октябре 2006 года власти запретили курить в любых уличных очередях.

Курить в Сингапуре запрещается в кондиционированных помещениях, в автобусах, такси, лифтах, кинотеатрах, концертных залах, торговых центрах. В аэропорту для курения отведены специальные помещения.

Сирия

В августе 2005 года министерство транспорта Сирии запретило курение во всех видах общественного транспорта. Курение запрещено в автобусах, самолетах, поездах, на кораблях, принадлежащих сирийским транспортным компаниям, а также на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропортах и морских портах.

С 11 октября 2009 года законодательно введен запрет на курение в общественных местах, включая кафе, бары и рестораны. Кроме того, введен ряд ограничений на рекламу табачных изделий.

Словения

С августа 2007 года запрещено курить в гостиницах, ресторанах, больницах, домах престарелых и тюрьмах. Здесь курение разрешено только в специально оборудованных "курилках". За нарушение этих правил частным лицам грозит штраф в 125 евро, а хозяевам заведений и учреждений придется заплатить до 33 тысяч евро.

Таджикистан

В 2010 году власти Таджикистана запретили курение в общественных местах. Закон "Об ограничении использования табачных изделий" подписал 29 декабря 2010 года президент Эмомали Рахмон.

Закон не разрешает продажу табака и курение на территориях школ, больниц, в зданиях организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, в аэропортах, вокзалах, санаториях, профилакториях, спортивных и культурных объектах и общественном транспорте. Также запрещена продажа табака на расстоянии ближе 100 метров от детских садов, школ, больниц, а для курильщиков были выделены специальные места.

Запрет на курение в ночных клубах, барах и рынках под открытым небом введен в январе 2008 года. Штраф за курение в запрещенных местах составляет две тысячи бат.

Туркмения

Туркмения одной из первых на пространстве СНГ начала вести жесткую борьбу с употреблением табачных изделий, введя еще в 2000 году высокий денежный штраф за курение в общественных местах.

25 декабря 2013 года вступил в силу закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий". Закон запрещает курение табачных изделий в парках, скверах, на пляжах, на предприятиях общественного питания, бытового обслуживания, в торговых объектах, на территориях и в помещениях культурных и образовательных учреждений, в помещениях органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от форм собственности и т.д. Также устанавливается полный запрет на рекламу табачных изделий в любых формах и любых видах в СМИ и в местах торговли. Запрещается распространение табачных изделий среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков, а также применение любых ценовых скидок на сигареты и т.д.

Согласно закону, государство будет оказывать соответствующую медицинскую помощь лицам, нуждающимся в лечении от потребления табачных изделий и последствий их потребления.

Турция

Запрет на курение в общественных местах введен в мае 2008 года. Запрещено курить в офисах, ресторанах, образовательных учреждениях, больницах, в закрытых спортивных сооружениях, а также в барах, пабах и клубах — то есть во всех закрытых общественных местах, где могут оказаться некурящие люди. Курение запрещается во время передвижения на всех видах общественного транспорта, а также во время нахождения в культурных, развлекательных, социальных объектах, расположенных на открытом пространстве.

C 1997 года в стране действовал закон о запрете курения в офисах, если число его сотрудников превышает четыре человека, в спортивных центрах и учреждениях, оказывающих медицинские, образовательные и культурные услуги, а также на воздушном транспорте.

Узбекистан

В апреле 2008 года принят закон, в соответствии с которым должен налагаться штраф за курение в общественном транспорте. Согласно закону, курение в неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения, на речных судах, в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов, в автобусах городского, пригородного, междугородного и международного сообщения, а также в такси, маршрутных такси и городском электротранспорте — влечет наложение штрафа в сумме одной двадцатой минимального размера заработной платы.

Украина

Закон "О мероприятиях по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", запрещающий курение в общественных местах, вступил в силу 1 июля 2006 года. Согласно закону, для лиц, которые не курят, в общественных местах отводится не менее половины площади, размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.

В сентябре 2008 года Киевский городской совет полностью запретил табакокурение на детских площадках, остановках транспорта и в ряде других общественных мест. Частично запрещено табакокурение в офисных помещениях предприятий и организаций, субъектов предпринимательской деятельности, которые пользуются наемной рабочей силой; заведениях торговли, включая торговые ряды, киоски, рынки, ярмарки; в объектах общественного питания, в частности ресторанах, барах, пабах, кафе; в ночных клубах и дискотеках, заведениях развлекательной сферы; в органах государственной власти и местного самоуправления. Данные объекты должны быть обустроены специальными изолированными для табакокурения местами с информационными табличками.

В конце мая 2012 года украинский парламент одобрил закон, предусматривающий полный запрет курения в общественных местах, в частности, в ресторанах, на стадионах и в помещениях органов государственной власти. Согласно закону, также запрещено курение электронных сигарет и кальянов. Документ вступил в силу в середине декабря 2012 года.

Филиппины

С 2008 года в учебных заведениях, больницах, клиниках, во всех общественных закрытых помещениях курение разрешено только в специальных комнатах для курящих.

Финляндия

Запрет на курение в общественных местах был введен в Финляндии еще в 1976 году, с тех пор он видоизменялся и становился все более строгим. В 2000 году был принят закон, согласно которому места общественного питания были разделены на курящие и некурящие зоны.

Осенью 2010 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение антитабачных мер. Новый закон о табаке полностью запрещает курение в общественных местах. Полностью запрещена реклама табачных изделий, спонсорство и другие акции табачных производителей.

Власти ставят задачу — стать некурящей страной к 2040 году.

Франция

Запрет на курение в общественных местах вступил в силу в феврале 2007 года. Первоначально закон запрещал курение на предприятиях, в учреждениях, образовательных и медицинских заведениях, на всех видах общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах, театрах. С 1 января 2008 года было запрещено курение в ресторанах, кафе, казино и дискотеках. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 68 евро, а руководителям учреждений и предприятий, которые не соблюдают установленную законом регламентацию, — в размере 135 евро.

Хорватия

Запрет на табакокурение в общественных местах вступил в силу 6 мая 2009 года. Закон о запрете курения распространяется только на закрытые помещения.

В сентябре 2009 года парламент Хорватии принял поправки к закону о запрете на табакокурение в общественных местах, который вступил в силу в мае. Поправки разрешили курить в кафе и ресторанах в особых зонах определенного размера, обеспеченных системами принудительной вентиляции, там должны быть размещены предупреждения о вреде курения. Для маленьких кафе правила о зонах для курения более либеральны.

Черногория

Закон о запрете курения в общественных местах действует с февраля 2005 года.

Запрещено курение на рабочих местах во всех государственных и общественных организациях, в учреждениях культуры и местах массового отдыха, школах, дискотеках, кафе, ресторанах, в общественном транспорте и даже в общественных туалетах.

Швеция

Закон о запрете курения в ресторанах, кафе и барах вступил в силу 1 июня 2005 года. Закон позволяет барам и ресторанам иметь специальное помещение для курящих, но оно должно быть изолировано от остальных помещений, в нем запрещено есть и даже пить.

Эстония

Запрет на курение в общественных местах действует с июня 2007 года. Согласно закону в местах общественного питания, в том числе ресторанах, барах и ночных клубах, курить разрешается только в специально оборудованных помещениях. Запрещено курить на автобусных остановках, в пешеходных переходах, подъездах домов.

Япония

24 марта 2009 года Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило ввести полный запрет на курение в общественных местах и на транспорте. Ранее в Японии действовал закон запрещающий курение в больницах, магазинах и других зданиях, на платформах электропоездов и в скоростных поездах, а также на улицах, но для курильщиков выделялись специальные места для курения. Сроки начала введения запрета на курение и его детали отданы на усмотрение региональных администраций.

В марте 2010 года запрет на курение на пляжах был введен властями японской префектуры Канагава, пляжи которой считаются самыми популярными у жителей Токио.

Фигура невозврата

Множество точек на плоскости образует фигуру

В.И. Брутер – эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Резюме 25 мая уже вошло в историю как самый драматичный день в истории Европейского союза.

25 мая уже вошло в историю как самый драматичный день в истории Европейского союза. Небывалый успех на выборах противников ЕС, евроскептиков и других несистемных или не очень системных сил ставит перед всеми простые, но вечные в таких случаях вопросы:

- что все это означает?

- насколько глубоки проблемы Евросоюза?

- пройдена ли точка невозврата?

- приведет ли это к распаду ЕС или нет?

- каковы ближайшие перспективы объединенной Европы?

Общего ответа пока нет, для этого нужно время. Пока только самые предварительные итоги.

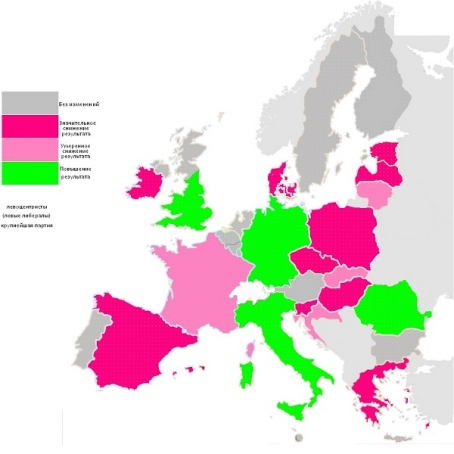

Рис. 1. Победители выборов в ЕП по странам (в нескольких случаях два победителя).

.jpg)

Картина результатов мало отличается от прогнозов (Ассиметричная демократия рис.4). «Явных» случаев всего 4 – Все три балтийские республики (!!!) и, недалекая от них в политическом плане, Болгария. Такое «единство места» и «единство времени» требуют внимательного отношения.

Точка первая. Восточная Европа.

При желании можно попробовать объяснить этот «феномен» по частям. Например. В Эстонии и Болгарии разница между левыми и правыми и была небольшой. Все чуть-чуть изменилось, в результате в Эстонии Партия реформ выиграла 2%. В Болгарии такое объяснение не работает (разница 11%), но можно «не обратить внимание». В Латвии тоже есть вариант. «Русские» раскололись по вопросу о кризисе в Украине. Более радикальная часть проголосовала за вновь созданный Русский альянс Татьяны Жданок, часть не пришла вообще. В результате «Центр согласия» вместо 30% получил 13%. Аналогичную картину можно составить и в Болгарии. Там Движение за права и свободы (ДПС представляет турецко-мусульманское население) получило больше голосов, чем ожидалось, и отобрало часть поддержки у Социалистов (ДПС и ПС составляют правящую коалицию). В это не очень верится, но при большом желании тоже можно принять за объяснение.

Но в отношении Литвы это уже никак не работает. Во-первых, потому что этнических меньшинств немного (русских плюс поляков 17–18%, остальные не в счет). Во-вторых, Союз консерваторов (TS) победил на выборах, несмотря на то, что предвыборные опросы давали ему в лучшем случае 4–5 место. Вполне качественные опросы уважаемой литовской компании Vilmorus и других литовских и международных социологов. Значит дело не в «русских» и «турках», значит должна быть некая общая картина, которая подобный эффект объясняет.

Более того. Аналогичная картина наблюдается и в остальных странах Восточной Европы. Даже там, где победитель выборов соответствует прогнозам. В Чехии правящая Социал-демократическая партия (СДП) вообще оказалась на третьем месте. В Хорватии у левых (СДП) и правых (ХДЗ) по опросам рейтинг практически совпадал, в результате правые выиграли 12%. В Словакии левые (Smer) хотя и выиграли, но проиграли своему предвыборному рейтингу более 15%. Даже в Румынии, где социал-демократы одержали безоговорочную победу, они проиграли около 5% прогнозу. В Польше новый левоцентристский блок «Европа+» не набрал 5% и не прошел в ЕП. Несмотря на то, что его неформально возглавлял экс-президент Квасневский, имеющий высокий личный рейтинг.

Все это подтверждается на рис. 2. Во всех восточноевропейских странах левоцентристы утратили свои позиции в сравнении с 2009 годом. Где больше, где меньше. Исключение составляет только Румыния, где именно социал-демократы в 2013 г. воспользовались обвалом популярности действующего президента Бэсеску и лояльного ему правительства.

Рис.2. Динамика голосов (2009 -2014 гг.) левоцентристов по странам ЕС.

Сразу видно, что проблема «эрозии левого фланга» относится только к Восточной Европе. В трех крупнейших странах Западной Европы – Италии, Германии, Англии – левоцентристы даже улучшили свои позиции. Не должен вводить в заблуждение «розовый цвет» в Испании и Греции. Там, прежде всего в силу социальных факторов, инициативу у левоцентристов перехватили более радикальные левые силы. Т.е. эффект носит ограниченный характер, и ограничен он Восточной Европой.

Оговоримся – Восточная Европа тоже неоднородна. Происходящее в меньшей степени относится к Венгрии, Польше, Чехии и Эстонии. В Словакии и Словении ситуация ухудшилась за последние 2 года, до этого «эрозии левых» там тоже не было.

За 24 года после коллапса социалистической системы во многих странах Восточной Европы сложилась очень своеобразная социально-политическая ситуация. По мнению ряда аналитиков, она соответствует Европе ранних 30-х годов. На мой взгляд, сейчас ситуация мягче, она более распределена во времени

и не имеет серьезных внешних раздражителей. Украина – это пока только эпизод, последствия которого могут оказать влияние, а могут и не оказать.

Во главе этих стран сложились устойчивые правящие группы, состоящие из политиков, чиновников и бизнес-кланов. «Неформальные объединения» устойчиво считают себя «хранителями» государства. Это хорошо видно по нынешнему кризису в Украине. Люди мотивированы, активны, предприимчивы и хорошо знают, чего хотят. В первую очередь, они не хотят делиться властью с теми, кто (по их словам) не является в полной мере «государственником». А значит угрожает их статусу. К этому добавляется и отчетливая националистическая риторика, которая постоянно присутствует у правых в странах Балтии, Болгарии и в ряде других стран.

Разумеется, такая позиция не поддерживается большинством граждан. Хотя бы потому, что их благосостояние это не улучшает. И именно на этом месте возникают коллизии:

- левоцентристы, представители партий этнических меньшинств уже убедились в том, что если они не будут играть по «правилам государственников», их ждут проблемы. Даже если они у власти. Достаточно вспомнить фамилии Паксаса, Успасских, младшего Палецкиса, чтобы понять, что это не шутки. Репрессий, в полном смысле слова не будет, но «мозг вынесут». В свою очередь это создает и у политиков, и у избирателей устойчивый комплекс того, что шансов на успех нет в принципе.

- Можно вспомнить недавние «майданы» в Болгарии, начавшиеся с того, что на должность руководителя национальной Службы Безопасности был назначен (в полном соответствии с законами страны) представитель подозрительной «турецкой» партии ДПС. Разумеется «государственники» не могли «оставить это без внимания». В результате правящая коалиция была вынуждена заменить кандидатуру.

- В сложившейся ситуации «левый» и принадлежащий к этническим меньшинствам избиратель начинает сомневаться в том, что его голос может что-то изменить. Это крайне негативно сказывается на явке. «Все равно на наше мнение никто не обратит внимание» - стандартное мнение. Это хорошо видно (опять-таки) по Украине. Разница в явке между Галичиной и Юго-Западными областями (Одесса, Николаев, Херсон) составляет более 35%. К нормальной демократии это никакого отношения не имеет.

- Все тоже относится и к Литве. Явка на выборах различных групп населения принципиально разнится. Общая явка 25 мая составила примерно 47%. При этом у «городских» литовцев в крупных городах она составила примерно 65%, у русских в Вильнюсе и Клайпеде не более 30%, а у поляков в Вильнюсе примерно 45%. Также резко отличается явка литовцев в городах и в селах. В городах 65%, в селах на 20% меньше. Т.е. избиратель левых и этнических меньшинств просто «не доходит до избирательных урн». А в такой ситуации предвыборные рейтинги и процент на выборах могут сильно не совпадать.

- Ситуация меняется, когда «левые» и их союзники «видят цель». Чтобы выбрать Ушакова мэром, а Януковича президентом, «русские» шли достаточно охотно. А дальше часто наступает безразличие, и этим пользуются «правящие группы».

- Схожая ситуация и в других странах Восточной Европы. «Коалиция государственников» и «успешных представителей титульного этноса» настолько сильна и устойчива, что убрать ее в результате выборов очень трудно. А когда это получается, то в дело вступает «самый справедливый в мире литовский суд» или «рассерженная софийская интеллигенция».

- При этом все «восточноевропейские государственники» готовы немедленно принимать к исполнению любые, иногда абсолютно абсурдные требования Брюсселя. Висагинская АЭС один из наиболее известных примеров, но не единственный. Патриарх литовских национал-консерваторов Ландсбергис прямо говорит, что «мы должны быть готовы на максимальную интеграцию с Брюсселем, вплоть до фактической отмены государственности Литвы». Очень странное видение, и, тем не менее, это правда. Восточноевропейская элита видит для себя в ЕС прежде всего «крышу» (а не содержательный и изменяющийся организм) и считает, что руководство ЕС всегда захочет видеть в Восточной Европе не самостоятельных и сильных лидеров (Роберт Фицо, Виктор Орбан или даже Айгар Калвитис и Айвар Лембергс), а «почти технических», часто не имеющих собственного мнения и готовых немедленно «форматироваться под требования тех, «кто решает».

- В качестве свежей иллюстрации - заявление премьер-министра Румынии Виктора Понты от 27 мая после экстренной встречи в Брюсселе, посвященной «результатам евровыборов». После «содержательной дискуссии» Понта заявил, что «было бы справедливо, чтобы Еврокомиссию возглавил Жан-Клод Юнкер (кандидат от правых)». Понта немало всех удивил, учитывая, что социал-демократы имели хороший шанс впервые возглавить Европу. А некоторых обрадовал, учитывая, что Ангела Меркель не очень хочет видеть на этом посту своего соотечественника Шульца (кандидата от левых). А вот премьер Венгрии (однопартиец Меркель и Юнкера) кандидатуру экс-премьера не поддержал. Просто сказал, что «Венгрии она не подходит, и у меня есть возражения». Дальнейшие комментарии излишни.

Десубъективизация Восточной Европы приводит к тому, что страны региона рассматриваются в качестве «объекта», который имеет свою «стоимость» и «свою цену вопроса». «Серая зона» не исчезла после расширения ЕС, она «трансформировалась» и создала другие (новые) инструменты, обеспечивающие выживание стран Восточной Европы. В такой ситуации остается два актуальных варианта:

- ускоренная модернизация и «принудительное выравнивание» социально-экономических стандартов на всем пространстве ЕС. Но на этот вариант не хватает свободных ресурсов и против него возражает значительная часть избирателей стран Западной Европы, за счет которой все это и должно происходить.

- Восточная и Западная Европы будут продолжать отдаляться друг от друга. В политическом, идеологическом, ценностном смыслах. В какой-то момент это обязательно перейдет в новое качество, и это первая точка невозврата.

Точка вторая. Западная Европа

Подобный порядок опасен не только для Восточной Европы (понятно, что это нехорошо, но в качестве переходной модели и не такое бывает), но и для Европы Западной, являющейся стержнем и опорой ЕС. И западноевропейский политик, и западноевропейский избиратель, даже принимая сейчас такую форму «сосуществования» с новыми странами ЕС, все равно понимают ее ущербность:

- в Западной Европе такая система отношений невозможна принципиально. Разумеется, и тут есть админресурс, и тут «свободная пресса промывает мозги», и тут власть принимает участие в политике. В качестве простейшей иллюстрации - послевыборное заявление Штайнмайера, что ему «стыдно, что его страну в ЕП будут представлять неофашисты». Можно подумать, что избиратели Национал-демократической партии (НДП) не являются соотечественниками министра иностранных дел, и у них нет права на выбор в пределах Конституции и законов. Я, например, не видел, чтобы германское общественное телевидение транслировало аналогичные заявления лидеров НДП в отношении СДПГ или ХДС.

- Но, если лидеры в Западной Европе начнут «пережимать» с админресурсом и прочее, то этим сразу воспользуется легальная оппозиция и обратиться к населению. А население в Западной Европе в отличие от Восточной в полной мере уверено, что оно является полноценным субъектом в политике и не любит, когда власти что-то делают «за его счет». Самый близкий пример – это тот же Жан-Клод Юнкер и его отставка с поста премьера Люксембурга. Последовали досрочные выборы, и его партия (ХСНП) утратила пост премьера. Юнкера обвинили в том, что шеф службы безопасности осуществлял прослушку политиков с ведома Юнкера (или, по крайней мере, Юнкер об этом знал, но не предпринял действий). На этом месте его политическая карьера в Люксембурге закончилась.

- Таким образом система отношений между Западной и Восточной Европой убеждает граждан наиболее экономически развитых стран Западной Европы, что равного партнерства с Новой Европой нет и не будет. Более того, значительная часть «государственников» на это даже не претендует. Отсюда и жесткая реакция на недавние заявления словацкого премьера Фицо по поводу того, что у Западной Европы «двойные стандарты в вопросе санкций по отношению к РФ. Восточной Европе запрещают, а сами продолжают отношения в том же объеме». Заявление Фицо было встречено крайне неодобрительно в западноевропейских столицах. Фактически он «вынес сор из избы».

- То есть смысл Евросоюза как долговременного политического проекта западноевропейскому обывателю непонятен. Привычную для него систему отношений Европейский союз разрушает, а новую равноценную не создает. В переводе на современный политический язык это и называется евроскепсис.

Политическое значение (отчасти и содержание) евроскепсиса в том, что его (как это ни неожиданно для еврочиновников и европолитиков) очень сложно преодолеть. Вначале многие считали, что «пройдет само». На парламентских выборах 2013 г. «Альтернативе для Германии» не хватило 0,3% для попадания в Бундестаг, и в Берлине показалось, что «все хорошо», а за год до следующих выборов все само успокоится. Сейчас уже понятно, что не успокоится. И поэтому Штайнмайер был таким необычно нервным и возбужденным, комментируя итоги выборов в ЕП.

25 мая в значительной степени была разрушена традиционная политическая система Западной Европы. Европейская Народная партия (ЕНП) как остов европейской политической системы потерпела сокрушительное поражение и именно в Западной Европе. Неплохие результаты правых в Восточной Европе не должны вводить в заблуждение. Как сказал мой германский коллега: «Что нам с того, что мы опять увидели, что Восточная Европа слишком от нас зависит».

За очень короткое время – в содержательном смысле это не более 2–3 лет – политическая конфигурация в Западной Европе претерпела фактически революционную трансформацию. На выборах 25 мая правоцентристы в 5 крупнейших странах Западной Европы потеряли более трети мандатов. Вместо 150 осталось только 103. При этом никакой революции не произошло. Даже намеков на нее не было.

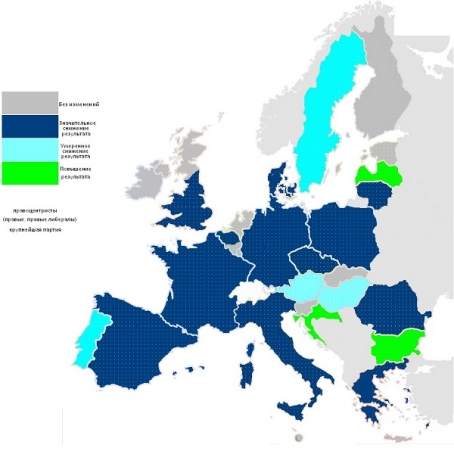

А вот динамика поддержки правоцентристов выглядит как пейзаж после боя. Практически вся Западная и значительная часть остальной Европы окрашены в темно-синий цвет (рис.3.).

Рис.3. Динамика голосов (2009 -2014 гг.) правоцентристов по странам ЕС.

Именно поэтому Ангела Меркель и вновь избранный председатель ЕНП Йозеф Дауль (Жозеф Доль во французской транскрипции) на первой после 25 мая встрече руководителей стран ЕС уделили так много внимания необходимости избрания Юнкера на пост председателя Еврокомиссии. ЕС нуждается хотя бы в такой стабильности.

Любое дальнейшее падение популярности партий, входящих в ЕНП, может носить невосполнимый характер. То, что «процесс идет» видно и по тому, что многие новые партии в ЕП спешат занять нишу евроскептиков, хотя до последнего момента колебались. Последние заявления лидеров польского Конгресса новых правых (КНП) Януша Корвина-Микке, Джерри Адамса из Шинн Фейн говорят о том, что на евроскепсис уже есть мода. Значит остановить его будет сложно. Особенно в Западной Европе, где инструментов принуждения практически не существует или очень мало. Но если процесс не остановится, причем в течение короткого времени, то это еще одна точка невозврата.

Точка третья. «Ультрафиолет»

Считается, что большинство голосов, потерянных традиционными правыми, ушло к правым радикалам, которые и составляют основную силу политического евроскепсиса, представленного в новом составе ЕП.

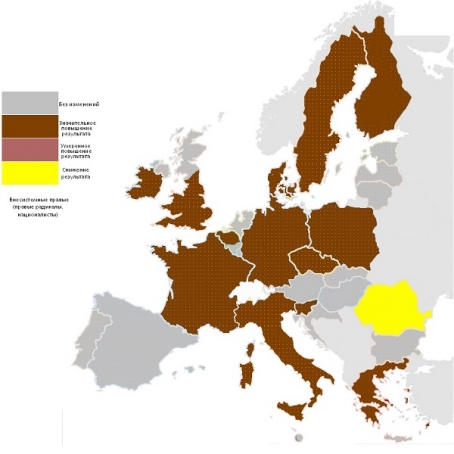

На рис.4 представлена география «правого сдвига».

Рис.4. Динамика голосов (2009–2014 гг.) правых радикалов по странам ЕС.

1. «Правый сдвиг» имеет ограниченную (по количеству стран), но предельно ясную картину. Ни в одной из стран из ЕС нет умеренного сдвига. Сдвиги или были существенными, или их не оказалось вовсе.

2. «Правый сдвиг» вообще не затронул Восточную Европу, кроме Польши. Этот вопрос уже затрагивался выше. Причина в недостаточной субъектности стран Новой Европы. Они не формируют политическую повестку дня, а только реагируют на нее.

3. Главными исключениями в Западной Европе являются Испания и Шотландия. Это означает связь с внутренними политическими процессами – предстоящими референдумами о независимости Каталонии и Шотландии. Для большей части населения Каталонии, Страны Басков, Канарских островов идея независимости стала идеей возврата в «свой дом», так как «традиционное испанское государство» не может справиться с «вызовами объединенной Европы». Идея независимости (после 500 лет существования в рамках единого государства) стала стержнем в национальных автономиях Испании, причем сразу с очень высокой степенью поддержки

Представительство этнических и региональных партий в Испании возросло с 4 до 8. Впервые в ЕП будет представитель валенсианских и галисийских (представитель Галисийского национального блока (BNG) был в предыдущем составе ЕП, но на основе ротации) регионалистов (сепаратистов). У Канарской коалиции тоже есть шанс получить мандат по ротации.

«Серый цвет» Испании и Шотландии свидетельствует: «правый сдвиг» оказался здесь невостребованным прежде всего потому, что «повышение статуса автономий» в той иной мере заместило «евроскепсис».

Во всех остальных западноевропейских «оплотах» ЕС «правый сдвиг» реально определяет политическую повестку дня. По крайней мере, сегодня.

На цветовом спектре крайне правая позиция вовсе не коричневая, она ультрафиолетовая, а, следовательно, невооруженным глазом не видна. Эту позицию представители наиболее крупных традиционных партий Западной Европы все последнее время предпочитали не «видеть» и не «замечать». Хотя прецеденты были. Например, Пим Фортейн и Йорг Хайдер, но с ними удалось справиться. Симптоматично, что оба политика погибли при необычных обстоятельствах. Нидерланды и Австрия – страны небольшие, и повестку дня в Европе не определяли. Однако эти примеры (плюс периодические успехи Жана-Мари Ле Пена и Национального Фронта во Франции) уже тогда дали возможность рассмотреть явление по существу.

Рост правого радикализма в Западной Европе – реакция на разрушение привычных основ общества и государства. Неслучайно, что на начальном этапе основой были антимиграционная и антимусульманская темы. Сегодня это уже не так, многое поменялось, а, главное, у евроскептиков появилась видимая цель.

Нынешние голоса правых «евроскептиков» – выбор «невидимой», ультрафиолетовой части общества, которая никогда не интересовалась идеологией и голосовала за «стабильность, благополучие и порядок». Сейчас все пришло в движение, и у многих в этой части спектра появился «синдром разрушаемого дома». А в «разрушаемом доме» не бывает стабильности и благополучия.

Пока у этой категории избирателей и у политиков, которые будут их представлять в ЕП, идеология еще не сформировалась. Идеологии «ультрафиолета» не бывает, она должна быть проще и доступнее для массового потребления. Видимая цель может дать результат сегодня, но надолго ее не хватает. А значит идеология – это для евроскептиков главный вопрос перспективы. Будет идеология – и их не остановить. Не будет – и их перспектива ограничена и неясна. Идеология тех, у кого ее никогда не было, – это и есть третья точка невозврата.

В действительности точек невозврата значительно больше. Референдумы в Шотландии и Каталонии – это четвертая и пятая точки, неминуемое (раньше или позже) урегулирование в Украине – шестая, предстоящая конкуренция Юнкера и ряда лидеров стран Западной Европы в «борьбе за позицию – седьмая. Список можно продолжать.

Вчера меня спросили, «означают ли выборы 25 мая точку невозврата». Я ответил, что точек невозврата в Европе сейчас много, очень много. Некоторые из них проходятся так быстро, что на это даже не обращают внимание. Но фигура невозврата из этих точек еще не сформировалась, а, значит, какое-то время еще есть. Сколько – никто точно не знает. Скорее всего, до следующего большого события. Большого, но не со знаком плюс.

РЕГИОНЫ ПРИСТУПИЛИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА АГРАРИЕВ

В регионах отмечают, что сегодня на селе важно решать вопросы занятости, оплаты труда, социального обустройства, а также жилищные проблемы

В "Единой России" последовательно подходят к выполнению решений, направленных на развитие аграрного сектора экономики. Так, 28 мая в Москве состоялось расширенное заседание президиума Генсовета партии, на котором обсуждалось выполнение резолюции Съезда депутатов сельских поселений. В регионах отмечают, что сегодня на селе важно решать вопросы занятости, оплаты труда, социального обустройства, а также жилищные проблемы.

Как напомнил секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, по итогам Съезда депутатов сельских поселений в Волгограде 4-5 апреля председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал правительству ряд поручений, касающихся решения насущных проблем российского села. "Одно из ключевых достижений съезда - это то, что удалось закрепить решение о том, что в 2014 году обеспечение госпрограммы развития сельского хозяйства будет не ниже аналогичного обеспечения в 2013 году", - заявил Неверов.

Теперь, по его словам, задача партии заключается в контроле за исполнением поручений главы правительства. Обращаясь в ходе заседания к представителям региональных отделений партии, Неверов призвал их тщательнее следить за тем, чтобы средства, направленные из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса, использовались в полной мере.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков отметил, что поручения Медведева затрагивают и финансирование агропромышленного комплекса, и разработку мероприятий о дополнительном выделении средств, и поддержку растениеводства, и субсидирование допподержки, и разработку подпрограммы развития молочной области. Ряд поручений связан с социальной сферой, в том числе развитием дорог, созданием доступной среды, занятостью населения.

"Глава правительства также поручил до 5 июня проработать вопрос об увеличении до 45 лет возраста медицинских работников, привлекаемых к работе на селе", - добавил парламентарий.

Как подчеркнул Панков, важно, чтобы регионы высказывали и другие свои предложения по совершенствованию АПК. "Хотим услышать те вопросы, которые вы предлагаете по новым подходам к формированию АПК. От того, как мы видим будущее и тренды, будет зависеть стабильность АПК", - заметил глава профильного думского комитета.

Контролировать реализацию поступивших предложений можно в рамках партпроекта "Российское село", считает Панков. "В регионах предлагаю провести совещания и круглые столы с привлечением экспертов, депутатов, аграриев, принять участие в реализации всех положений и той задачи, которую перед нами ставит президент Владимир Путин", - заявил Панков, напомнив, что, по словам Путина, "аграрии должны обеспечить продовольственную безопасность страны".

Между тем в регионах уже активно работают над исполнением поручений главы правительства. Так, в Калужской области начали реализовывать собственный проект, направленный на поддержку аграриев. "Мы пытаемся выйти из ситуации. Правительство области приняло решение субсидировать процентную ставку по кредитованию молочного животноводства и снизить ее до 5%. Это касается только тех ферм, где установлена роботизированная система доения", - рассказал глава сельского поселения деревни Воробьево Малоярославецкого района, генеральный директор ЗАО "Воробьево" Александр Ефремов.

В Тюменской области считают, что, в первую очередь, следует повысить качество жизни на селе. Заместитель председателя регионального парламента Виктор Рейн рассказал, что в рамках проекта "Земский доктор" в программу обучения специалистов, которая существенно устарела, внесены изменения. Он отметил, что необходимо "на базе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) максимально приблизить медицинские услуги к населению" и решить вопросы обеспечения современным оборудованием.

В то же время, по словам Рейна, чтобы заинтересовать молодые кадры жизнью на селе, нужно обеспечить социальное развитие территорий. "Сейчас молодые специалисты говорят: "Мы отработаем положенные три года, если социально село не изменится, то мы, к сожалению, вынуждены будем уйти", - признал зампредседателя Тюменской областной думы.

О том, что съезд сельских депутатов стал импульсом к работе по повышению качества жизни на селе и привлек внимание общественности к проблемам агропромышленного сектора, заявили, в том числе и в Мурманской области, которая не является аграрным субъектом. По словам главного специалиста отдела развития АПК и продовольственного рынка комитета по АПК и продовольственному рынку региона Натальи Калининой, Мурманская область старается принимать участие во всех государственных программах.

Как рассказала Калинина, в 2013 году аграрии Мурманской области получили 570 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. С 2004 года область участвует в федеральной программе "Социальное развитие села", благодаря которой 125 сельских семей уже улучшили свои жизненные условия. "Радует, что данным вопросам партия и государство уделяют особое внимание", - отметила представитель Мурманской области

Георгий Карлов: Решение вопроса с пересечением границы для рыбаков неприлично затянулось

Постановление Правительства, регламентирующее порядок получения разрешения на неоднократное пересечение госграницы рыбопромысловыми судами, содержит чрезмерные требования, обращает внимание депутат Госдумы Георгий Карлов.

Вопрос многократного пересечения государственной границы флотом, работающим в рыбохозяйственном комплексе, остается неурегулированным уже не первый год, причем это общая головная боль для предприятий разных регионов – Камчатского края, Сахалинской области и других. Проблема касается флота, транспортирующего рыбу, судов, работающих на приемке и переработке уловов в территориальном море, научно-исследовательского флота.

Решение вопроса с пересечением границы для рыбацких судов неприлично затянулось, считает депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По мнению парламентария, постановление Правительства РФ от 5 сентября 2007 г. № 560, устанавливающее правила получения разрешения на неоднократное пересечение рыбопромысловым флотом, содержит, с одной стороны, ряд избыточных государственных функций, выполняемых пограничниками, а с другой – чрезмерные требования к судам, работающим в условиях прибрежного рыболовства. «Выполнение этих процедур не только отнимает время, но и, самое важное, отвлекает рыбака от основного дела, которым он должен заниматься, – ловить рыбу и привозить ее на берег. Вот это задача рыбака, а не оформлять бумажки бесконечное количество раз и дожидаться разрешений», – заявил член Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии в интервью Fishnews.

«Когда мы говорим о прибрежном рыболовстве, нужно четко понимать, что промысловые суда постоянно находятся в поле зрения Пограничной службы и передают информацию о своем местонахождении. По закону они в любом случае обязаны доставлять весь улов на берег. К чему тогда эти бессмысленные формальности?» – добавил Георгий Карлов.

Он напомнил о законодательной инициативе, с которой выступила ранее Сахалинская областная дума. Предложено было внести поправки в статью 9 закона о госгранице и заменить разрешительный порядок неоднократного пересечения границы для российских судов, осуществляющих рыболовство, на уведомительный. «К сожалению, при рассмотрении законопроекта Пограничная служба ФСБ России отстаивала принципиальную позицию об отсутствии необходимых предпосылок для изменения данной статьи закона. Представители ведомства, ссылаясь на то, что совсем недавно обсуждались поправки в закон, внесенные Министерством транспорта, поступали предложения со стороны других субъектов экономической деятельности, чтобы не дробить этот процесс, предложили в будущем рассмотреть изменение закона о госгранице в более широком концептуальном плане, а пока оставить его в неизменном виде», – рассказал депутат Госдумы.

Он отметил, что, по большому счету, внятных аргументов в защиту такой позиции получено не было. «Прозвучали только общие фразы, отсылки к другим регионам, где якобы ситуация совсем иная, нежели на Дальнем Востоке, но в результате жесткая позиция силовиков повлекла за собой отклонение законодательной инициативы Сахалинской областной думы уже в первом чтении», – обратил внимание собеседник Fishnews.

Поскольку проблема сохранилась, при Комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции была создана рабочая группа (Георгий Карлов вошел в ее состав). Ко второму заседанию Росрыболовство подготовило аналогичную законодательную инициативу, связанную с изменением статьи 9 закона о госгранице в части уведомительного порядка пересечения границы и основательно доработанную с юридической стороны.

«Однако Пограничная служба отказалась поддержать и этот проект, игнорируя мнение экспертного сообщества, депутатов, Росрыболовства и субъектов Федерации. Пограничники сочли, что изменение статьи повлечет за собой негативные последствия для соблюдения пограничного контроля, создаст почву для возможных нарушений и угрозу государственной безопасности. Правда, озвучить, какая конкретно угроза имелась в виду, они не пожелали», – обрисовал ситуацию депутат.

Затем было принято решение о переносе работы над законопроектом на площадку Министерства сельского хозяйства РФ. «В рамках последней встречи в Минсельхозе при участии председателя комитета Ирины Яровой, первого замминистра Игоря Манылова, руководства Росрыболовства и ряда субъектов РФ министерство в целом признало, что это скорее их функционал. Поэтому можно сказать, что согласование законопроекта перенесено в исполнительные органы власти – на уровень Минсельхоза и их коллег из пограничного ведомства», – прокомментировал Георгий Карлов.

Ранее представители отрасли заявили о том, что необходимо продолжать работу по внесению изменений в закон в части уведомительного порядка. А пока поправки не будут приняты – выпустить новый документ взамен постановления Правительства РФ от 5 сентября 2007 г. № 560. «Даже пограничники признают, что многие требования в нем излишни, громоздки и на сегодняшний день требуют пересмотра и упрощения», – заметил парламентарий.

Определенные надежды, по мнению Георгия Карлова, внушает то, что позиция рыбаков по проблеме неоднократного пересечения госграницы была донесена до руководства страны. По итогам апрельского совещания в Магадане премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение директору ФСБ России Александру Бортникову подготовить и представить в Правительство проекты нормативных правовых актов, предусматривающих возможность применения уведомительного порядка при многократном пересечении государственной границы судами рыбопромыслового флота и научно-исследовательскими судами.

Первая смена после вхождения Крыма в состав России стартует в международном детском центре "Артек", легендарный лагерь планирует принять более тысячи детей из разных регионов страны.

"Артек" был создан в 1925 году и являлся одним из крупнейших лагерей в СССР. Попасть туда считалось честью, часто путевки выделялись в качестве награды за разнообразные достижения детей и подростков. Сейчас в "Артеке" расположены десять детских оздоровительных лагерей на 208 гектарах. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров.

"Артеку" присвоен статус международного детского центра под эгидой ЮНЕСКО.

Новое начало

В одну смену "Артек" может принять более 3,5 тысячи детей, а в течение года — около 30 тысяч. На эту смену в "Артеке" открыты пока только три лагеря — "Морской", "Янтарный" и "Хрустальный". Остальные семь находятся на реконструкции и ремонте, чтобы привести их в соответствие с российскими санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями безопасности.

Заезд детей будет традиционно проводиться два дня — 29 и 30 мая."Мы ожидаем 1001 ребенка. Из них 570 — это дети Крыма. Они приедут по линии министерства образования республики Крым, остальные — это дети из разных российских регионов и маленькая часть с Украины. Это те, кто купил коммерческие путевки", — рассказал РИА Новости заместитель генерального директора "Артека" Александр Косых.

По данным пресс-службы, по коммерческим путевкам приедут дети из Москвы и Московской области, Орла, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края.

Ранее Косых в разговоре с РИА Новости высказал надежду, что ремонт в других лагерях удастся завершить ко второй смене и лагерь сможет заработать в полном объеме. О желании направить детей в "Артек" заявили все регионы России.

День рождения и другие праздники

В рамках первой смены, которая традиционно проходит под названием "С днем рождения, Артек!", артековцев ждет увлекательная программа с множеством новых знакомств, необычных событий и приключений, путешествий и экскурсий.

В Международный день защиты детей 1 июня состоится благотворительная акция "Первого канала" "Стань первым!". В ней примут участие известные телеведущие, популярные артисты, музыкальные исполнители и прославленные спортсмены. Артековцы станут участниками конкурса детского рисунка и музыкального конкурса "Голоса", конкурса юных знатоков "Что? Где? Когда?" и матча по мини-футболу, "Веселых стартов" и конкурса "КВН".А свой 89-й день рождений "Артек" отпразднует 16 июня. В этот день состоится яркий, зрелищный праздник "Навстречу юбилею". Косых отметил, что программа празднования дня рождения лагеря еще сформирована не до конца, ведь ее участниками должны стать дети, которые приедут 29-30 мая.

"То, каким будет праздник, будет зависеть от детей. Мы подождем, кто приедет, какие будут дети, они же будут участвовать в мероприятии. И от этого будет зависеть, как мы будем праздновать свой день рождения. Все зависит от них — они зрители, они же участники, они же инициаторы", — сказал замгендиректора "Артека".

Также в программе смены экологическая акция "Артек — наш дом", познавательно-развлекательная программа "Игры народов России", соревнования по артболу на кубок З.П. Соловьева и соревнования по футболу, посвященные открытию ХХ чемпионата мира в Бразилии, конкурс рассказов, стихотворений и рисунков об "Артеке", посвященные 90-летию лагеря, сообщила пресс-служба МДЦ.

Как Крым вошел в состав России

Крым не признал легитимность новой украинской власти и принял решение провести референдум о дальнейшей судьбе региона. Голосование прошло 16 марта. В бюллетень были внесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Большинство проголосовавших (96,77%) при явке в 83,1% высказались за воссоединение с Россией. Соответствующий договор был подписан 18 марта, впоследствии его одобрили Госдума и Совет Федерации. Они также приняли федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — республики Крым и города федерального значения Севастополь. Президент РФ Владимир Путин подписал оба документа. Также ранее Путин заявил, что проведение референдума в Крыму соответствует нормам международного права и Уставу ООН.

О совершенствовании корпоративного управления в компаниях с госучастием.

Встреча с членами Экспертного совета при Правительстве.

Стенограмма:

Д.Медведев: Добрый день всем присутствующим. Мы договаривались о возможности регулярно встречаться и обсуждать актуальные вопросы государственной жизни, экономики вместе с представителями Экспертного совета при Правительстве. Сегодня одна из таких встреч. Мы поговорим о корпоративном управлении в компаниях с государственным участием и вообще о проблемах корпоративного управления.

Очевидно, что управление государственными активами – штука непростая, весьма проблемная для государственного аппарата. Кроме того, с учётом структуры нашей экономики у нас компании с преимущественно государственным участием, компании, где государство имеет контрольный пакет, играют особую, иногда системообразующую роль в целом ряде отраслей: энергетика, нефте- и газодобыча, банки, транспорт и оборонно-промышленный комплекс. Поэтому деятельность этих компаний затрагивает практически всю нашу экономику. Мы стараемся по мере сил совершенствовать правила. Инвестиционные и долгосрочные программы развития госкомпаний, во всяком случае, крупнейших государственных компаний, теперь рассматриваются в Правительстве, причём предварительно мы их рассматриваем на базе Экспертного совета. Надеюсь, что благодаря этому финансовая деятельность этих компаний, корпоративные процедуры становятся более прозрачными, более открытыми. Вот такие программы у нас подлежат утверждению до конца текущего года.

Из того, что происходило в последнее время, отметил бы то, что заработал единый регулятор финансовой деятельности, финансовых рынков, его создание тоже обсуждалось активно на Экспертном совете. Одним из результатов его деятельности стало создание Кодекса корпоративного управления, в феврале текущего года он был одобрен Правительством. В него вошли базовые принципы, рекомендации для улучшения системы управления компаниями с учётом лучших мировых практик, в частности определённые меры по защите прав акционеров, меры, касающиеся стандартов раскрытия информации, процедуры аудита. Как мы и договаривались, основные положения этого кодекса должны последовательно внедряться государственными компаниями. В настоящее время во многих из них идёт формирование советов директоров на следующий год. До 1 сентября следующего года, напомню, поставлена цель, чтобы в органах управления этих компаний произошла замена государственных служащих на профессиональных директоров. Поэтому хотел бы, чтобы, может быть, мы сегодня поговорили и об этом, а также о том, как нам вообще в целом реализовывать положения этого документа.

Наверное, достаточно вполне для вступительного слова.

У нас есть несколько коллег, которые сделают сообщения. Передаю слово Сидорову Василию Васильевичу, управляющему партнёру «Евроатлантик Инвестментс Лимитед».

В.Сидоров (управляющий партнёр «Евроатлантик Инвестментс Лимитед»): Спасибо большое. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые Михаил Анатольевич, Алексей Валентинович, Ольга Константиновна! Уважаемые коллеги! Действительно, у нас за последние два года произошло два значимых события – принятие Правительством Кодекса корпоративного управления и начало процесса внедрения долгосрочных программ развития. Кроме того, параллельно длительное время велась работа по инициативам, связанным с совершенствованием нормативной базы в части корпоративного управления, и фактически она в значительной степени отражена в «дорожной карте» по созданию международного финансового центра. Исходя из этого, нам кажется, на остаток 2014-го и на вторую половину 2014-го и до 2016 года есть четыре основных направления, на которых можно было бы сфокусироваться.

Первое направление касается совершенствования системы управления госсобственностью в части повышения экономической эффективности госкомпаний и качества управления ими.

Второе направление – разработка и последующий аудит тех самых долгосрочных стратегий и разработка на базе этих программ развития показателей эффективности, показателей деятельности для оценки компаний и руководящих этими компаниями менеджеров.

Третье – внедрение основных положений Кодекса корпоративного управления, особенно в части, усиливающей роль совета директоров.

И четвёртое – то самое совершенствование нормативной базы в части корпоративного права.

Хотелось бы вкратце остановиться на теме целеполагания со стороны государства в отношении принадлежащих ему компаний. Так получилось, что государство в отношении активов, принадлежащих ему, выступает в нескольких ипостасях: с одной стороны, это и отраслевой регулятор, это и тарифный регулятор, это антимонопольный регулятор, а с другой стороны, это собственник активов. И нам представляется, что как раз из означенных функций функция собственника активов оказалась, если можно так выразиться, по-инвестиционному, недоинвестированной. Не хочу сказать «недоразвитой», но, наверное, недоинвестированной. И нам представляется, что именно она требует внимания со стороны Правительства, её укрепления, усиления, повышения её значимости, с тем чтобы она хотя бы доросла в своей значимости до уровня других обозначенных функций.

И конечно, в балансе интересов между интересами государства как собственника, с одной стороны, с другой стороны, интересами государства как регулятора вырабатывается тот оптимальный баланс, который должен позволить согласовать какие-то средние, а лучше долгосрочные задачи и политики (хорошим примером является тарифное регулирование), которые, собственно говоря, и позволят компаниям разрабатывать те самые долгосрочные стратегии. И естественно, прозрачность и прогнозируемость деятельности компаний сильно удешевит стоимость привлекаемого этими компаниями капитала.

Это не значит, что интересы государства как собственника должны превалировать всегда, точно нет, но каждое решение, подчинённое целям, которые направлены или связаны, например, не с ростом этой стоимости или с её уничтожением, скажем так, или сокращением, должно быть осознанным. Именно в случае повышения роли, функции государства как собственника эти решения, может быть, будут более сбалансированными, взвешенными или по крайней мере более осознанными.

Естественно, государство вольно и должно выбирать правильный способ и время монетизации стоимости, создаваемой этими госактивами, будь то продажа, будь то получение дивидендных потоков, будь то секьюритизация будущих денежных потоков через долговые инструменты, но точно совершенно, что вне зависимости от форм монетизации стоимости принадлежащих государству активов принципиально важен фокус на повышение экономической эффективности этих активов.

Кстати, в процессе обсуждения долгосрочных стратегий точно будут возникать компании и активы, в отношении которых не удастся договориться и не удастся чётко определить целеполагание. Такие активы точно нужно продавать, и, может быть, при принятии решения об их продаже не нужно во главу угла ставить только максимизацию цены, но и думать о том, насколько впоследствии государство сэкономит на нетрате управленческого ресурса на эти компании и на эти активы, и о перераспределении этого дефицитного управленческого ресурса на другие, более значимые объекты.

Кроме того, полноценное обсуждение этих стратегий приведёт неминуемо к тому, что будут возникать ситуации, когда две или три компании будут требовать скоординированного целеполагания. И у нас подчас встречаются ситуации, когда государство владеет двумя активами и определяет для них разное целеполагание или не определяет для одного из них целеполагания, что вызывает торможение в развитии другого актива. Таких примеров много, могу привести пример, известный мне, – ситуация с «Аэрофлотом» и Шереметьево, с необходимостью координации между ними стратегий развития.

Наконец, на базе согласованных задач и целей, с учётом долгосрочных программ развития возникают системы KPI, внятные и прозрачные. Мы с Росимуществом договорились о том, что, наверное, число этих KPI не должно быть слишком большим – в пределах 11 оно может быть ограничено. И те финансовые и операционные показатели, по которым будет легко оценивать менеджмент компаний, будут простыми, понятными и, самое главное, должны стать если не основным, то очень важным элементом компенсации управляющих этих компаний.

Кстати, это не только механизм защиты государства от неэффективного управления, но это ещё механизм защиты менеджмента от неэффективного или разнонаправленного целеполагания со стороны государства. Подчас также встречаются ситуации, когда государство, с одной стороны, определяет рост экономической эффективности как главный приоритет для менеджеров компаний, а потом другой рукой, например через тарифное регулирование, наказывает менеджмент за ценовую политику при этом в конкурентных рынках. Такие примеры мы знаем.

И наконец, мы понимаем, что процесс выработки этих программ, процесс их согласования будет непростым. Может быть, впервые какие-то ведомства будут вынуждены думать о долгосрочных задачах, о долгосрочных целях деятельности тех или иных активов. И в этом смысле мы понимаем, что какие-то вопросы неминуемо «выстрелят» на уровне Правительства, на уровне вице-премьеров и премьер-министра. В этом плане мы готовы как Экспертный совет быть полезны в этих обсуждениях.

У нас есть два конкретных предложения, которые мы хотели бы сегодня озвучить.

Во-первых, для повышения прозрачности задач, которые ставит государство перед госкомпаниями, мы считаем, что не реже, чем ежегодно, Минэкономразвития должно опубликовывать и делать публичными данные о ходе выполнения поставленных перед этими компаниями задач и тех самых KPI, по которым будет оцениваться менеджмент государственных компаний. Это первое.

Второе. Мы считаем, что нужно определить список, пусть будет список из 100 компаний, которые будут приоритетными и будут определены как главные со стороны Росимущества, для внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления, чтобы у нас эта инициатива не ушла в долгий период исполнения.

Интересантов в этом процессе много. У нас есть акционеры и облигационеры госкомпаний. У нас есть акционеры и облигационеры банков, кредитующих эти госкомпании. У нас есть, в конце концов, субъекты экономики, от которых их деятельность зависит или которые зависят от деятельности госкомпаний. И наконец, есть налогоплательщики, которые своим карманом рано или поздно отвечают за степень эффективности управления государственными активами.

Вот всё, что я хотел сказать сегодня.

Спасибо.

Д.Медведев: Спасибо.

Так, у нас есть пара сообщений для затравки, что называется, потом немножко обсудим.

Пожалуйста, Алексей Борисович Заботкин. Прошу вас.

А.Заботкин (руководитель управления инвестиционной стратегии ЗАО «ВТБ Капитал»): Добрый день!

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

Та тема, которая возникла на самом раннем этапе работы рабочей группы в Экспертном совете, и позиция, с которой мы не сходили в течение всей нашей работы, сводится на самом деле к очень простому тезису о том, что центральным институтом взаимодействия акционеров и компании и контроля акционеров за деятельностью менеджмента является совет директоров. Да, этот институт периодически даёт сбои, но это исключение, которое подтверждает правило, поскольку эти сбои в большинстве случаев также связаны с тем, что акционеры недостаточно ответственно подходили к вопросу формирования совета директоров и выстраиванию отношений с компанией через него.

Но то, что после нескольких столетий своего существования капитализм продолжает полагаться на этот институт как на основной механизм взаимодействия с компаниями, наверное, убедительно говорит о том, что это наиболее эффективный формат по сравнению с другими форматами.

Усилия по совершенствованию советов директоров госкомпаний предпринимаются уже несколько лет. Значительный импульс этому был придан магнитогорскими тезисами в 2011 году. В основном эти усилия были направлены на совершенствование механизмов формирования советов директоров. На сегодняшний день можно констатировать, что в результате этих усилий в целом ряде госкомпаний роль советов директоров действительно стала значительно более весомой. Вместе с тем пока, наверное, рано утверждать, что в целом по госкомпаниям советы директоров действительно играют ту роль, которая была бы отведена им в частных компаниях.

Экспертный совет считает, что надо форсировать изменения, направленные на усиление роли советов директоров в госкомпаниях. Центральный вектор этих изменений, безусловно, задаётся тем Кодексом корпоративного управления, который был принят в феврале и который одобрен в качестве основной «дорожной карты» по совершенствованию корпоративного управления. В нём суммированы результаты очень большой работы, которая была проделана профессиональным сообществом, органами власти и Экспертным советом. Но, конечно же, при внедрении этого Кодекса корпоративного управления неизбежно приходится учитывать ту специфику, которая связана с тем, что в этих компаниях контролирующим акционером является государство.

Мы видим три основные сферы приложения усилий.

Первая – это продолжение работы по совершенствованию механизмов формирования советов директоров.

Вторая – это усиление ответственности членов советов директоров перед акционерами.

Третья (пожалуй, наиболее животрепещущая тематика на сегодня) – это расширение инструментария и полномочий советов директоров, поскольку, на наш взгляд, существенное различие между практиками госкомпаний и частных компаний состоит в том, что зачастую очень многие решения между компанией и её основным акционером урегулируются в результате взаимодействия государства напрямую с менеджментом, а не через корпоративные процедуры совета директоров.

Блок номер ноль – это внедрение Кодекса корпоративного управления. Во всех госкомпаниях в полном объёме, конечно, его на практике реализовать скорее всего не получится, но если это станет предлогом для бесконечного откладывания реализации кодекса, то скорее всего это сведёт на нет усилия, которые были потрачены на его создание. Мы предлагаем до конца этого года разработать план-график по внедрению Кодекса корпоративного управления. Этот план-график должен предусматривать, что первый этап (под первым этапом понимаются в первую очередь изменения в уставах и положениях о советах директоров, которые бы привели эти уставы и положения о советах директоров в соответствие с кодексом) желательно было бы реализовать уже в следующем году. На практике это означает сезон общих собраний акционеров следующего года.

Блок №2 – это расширение полномочий советов директоров, и это ключевые положения, часть которых предусмотрена в Кодексе корпоративного управления, но на которых, мы считаем, надо сделать основной акцент. Они, безусловно, должны войти в список первоочередных мер, крайним сроком реализации которых должен быть следующий год.

Во-первых, требуется, безусловно, закрепить за советами директоров полномочия по назначению исполнительных органов компаний. В большинстве компаний это так, но не во всех. Если исполнительный орган компании назначается собранием акционеров, то его подотчётность совету директоров, на наш взгляд, становится достаточно эфемерной. В этой связи мы также считаем, что механизм назначения исполнительных органов, генерального директора и членов правления должен предусматривать предварительное рассмотрение кандидатов на эти должности комитетом по кадрам и вознаграждениям совета директоров, предоставление этого списка в Правительство и получение от Правительства директивы по голосованию по тому кандидату или кандидатам, которых Правительство будет рекомендовать. Идеальной ситуацией было бы, наверное, если бы Правительство давало список из двух-трёх кандидатов и оставляло бы на усмотрение своих представителей в совете директоров голосование по одному из них.

Вторая значительная тема – это сделать вопрос об утверждении стратегии директивным. Безусловно, весомость этой темы, о которой говорил предыдущий докладчик, это полностью обосновывает.

Ещё большая новация, на наш взгляд, которую требуется реализовывать как можно быстрее, реально в ближайшие месяцы, – это предварительное обсуждение директив с профильными комитетами советов директоров. На текущий момент практика работы между Правительством и советом директоров сводится к тому, что директивные вопросы зачастую вносятся менеджментом напрямую в Правительство, в федеральные органы исполнительной власти, и далее. Уже после рассмотрения в Правительстве в совет директоров спускается готовая директива, которая на самом деле не оставляет практически никакого пространства для манёвра.

На наш взгляд, это неоправданно устраняет совет директоров из принятия решений и активного участия в разработке этой директивы. Соответственно, мы выносим в качестве предложения, чтобы даже директивные вопросы сначала вносились в совет директоров, профильный комитет совета директоров рассматривал этот вопрос и вносил свою рекомендацию в Правительство, а далее Правительство, исходя из этих рекомендаций, уже принимало бы ту директиву, которую считает необходимым.

Более того, хотелось бы, чтобы директивы формировались в максимально гибком ключе. Примером может быть рассмотрение вопроса о выделении какого-то актива, о продаже какого-то актива. Зачастую сейчас директива формулируется в терминах «продать этот актив по такой-то цене». Явно смысл директивы в том, чтобы не нарушить интересы государства, поэтому ту же самую директиву можно сформулировать в ключе «продать актив не дешевле такой-то цены». Это позволит совету директоров, представителям в государственном совете директоров более гибко подойти к рассмотрению этого вопроса и, возможно, в конечном счёте обеспечить более благоприятный результат для всех акционеров, в том числе и государства.

Наконец, третий блок вопросов – это расширить полномочия совета директоров по одобрению сделок подконтрольных организаций, которые существенны в контексте группы и не относятся к обычной хоздеятельности, а также предоставить членам совета директоров информацию, в том числе по подконтрольным организациям. Вопрос очень спорный на самом деле. Экспертный совет, совещаясь и с Росимуществом, и с представителями менеджмента компаний, услышал весьма разнообразные мнения по этой тематике.

Почему мы считаем, что это важно? Во-первых, без доступа к полному массиву информации директор зачастую не в состоянии принять квалифицированное, информированное решение по тому вопросу, который выносится на повестку дня.

Во-вторых, что касается конкретно подконтрольных организаций, существуют прецеденты, когда сделки, которые существенны в контексте группы, упаковываются на уровень дочерних или внучатых компаний и проводятся без рассмотрения на уровне совета директоров материнской компании. К сожалению, даже существуют прецеденты (к счастью единичные), когда сделка, неодобренная советом директоров материнской компании, была перепакована и затем проведена на уровне дочерней группы. Соответственно, наверное, можно бороться с этим более радикальными методами, но, наверное, мягкий вариант – это действительно дать превентивные механизмы совету директоров материнской компании для предотвращения такого поведения.